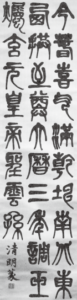

井垣清明の書2

杜甫七絶

杜甫七絶

昭和49年(一九七四年)6月

第9回北城書社展(上野の森美術館)

釈文

今春 喜気 乾坤に満つ

南北東西 至尊に拱す

大暦三年(七六八年)玉燭を調ふ

玄元皇帝 聖 雲孫

流 水 抄 加古宗也

甚平着て口角泡を飛ばす人

水切りの石きちきちと葦茂る

夕風や岸に犇めく布袋草

郭公や猿渡りといふ葛橋

土砂降りのあとの蟬声涼しくて

熊蟬や袍衣塚といふ怪なもの

香苗同人よりコロナ用マスク贈らる

絞りてふ贅ありがたし夏マスク

多治見修道院 二句

司祭館早や実をつけしプラタナス

聖歌洩れきし五月雨の大扉

夏草に沈みし宮の力石

夏草や爺の頑固が好きといふ

土用波といふには少し低過ぎる

日傘さして遠まなざしの女かな

土用三郎牛筋煮込む銅の鍋

弔上げの通知届けり梅雨明くる

傘の骨干しあり高き雲の峰

葬送に少し遅れて黒日傘

この先を追分といひ夏の雲

日傘(ひからかさ)たたみ殉教絵図の前

夕涼や阿国の像に待ち合す

真珠抄十一月号より 珠玉三十句

加古宗也 推薦

水色が欲し摘み溜めて臭木の実 酒井 英子

宇陀は秋床柱干す材木屋 髙橋 冬竹

雀化して蛤となる桑名宿 田口 綾子

槐多観て帰路のカンナの茜色 堀田 朋子

秋澄むや鵜舟留めおく竹二本 今泉かの子

実むらさき飛騨ナンバーの乗用車 荻野 杏子

片陰を歩みて着きし同級会 柘植 草風

信濃路や林檎の下のカフェテラス 池田あや美

二百十日妻はスポーツジムへゆく 石崎 白泉

菊の露一口含む喜寿の朝 渡辺 悦子

かんざしで封切る文や星祭 市川 栄司

薬師寺の塔見えあきつ増えてきし 三矢らく子

駅頭に星空のある帰省かな 平井 香

奈良は今大佛の掌にのる程の秋 奥村 頼子

三山を二泊で廻り葛嵐 高濱 聡光

月光の庭にボールのひとつきり 桑山 撫子

野分来る政子の墓は矢倉中 髙橋より子

巨大なる芋の葉トトロゐるやうな 鶴田 和美

愛すべき一両電車葛の花 竹原多枝子

新涼や粘土の厚さ測る指 山田 和男

穭田の景もなかなか鷺発てり 久野 弘子

生身魂周りはみんな聞き上手 新部とし子

予科練の父の写真や終戦日 鈴木 帰心

野分あと浮き釘叩く音きこゆ 磯村 通子

冬瓜の葛煮コロナに慣らされて 服部 喜子

ゴンドラの行きも帰りも雲の峰 水野 幸子

嘴を開けて鳩歩す残暑かな 鈴木 玲子

人呑みし川深閑と水澄めり 工藤 弘子

風鈴の舌短めに処暑の苑 深見ゆき子

猫じゃらし持てばすぐ子は走り出す 田口 風子

選後余滴 加古宗也

水色が欲し摘み溜めて臭木の実 酒井 英子

作者は俳句とともに長年、草木染めをライフワークとし

ている。これまで何度か「若竹」の祝賀会の席などで、自

らが染めたという和服を着てみえた作者を記憶している。

じつによく似合ったばかりか、草木染めならではの何とも

いえない落ちつきが素敵だった。草木染めの代表格は藍や

紅花だが、その他、幾種類もの原材料となる植物があるよ

うだ。臭木の実が「水色」を出すことをこの句で初めて知っ

たが、この句からも草木染の奥深さ、難しさが伝わってく

る。美しい水色を出すには、たくさんの臭木の実を摘まな

くてはならない。その努力と熱意が美しい水色を生むのだ。

巨大なる芋の葉トトロゐるやうな 鶴田 和美

現実の世界とアニメーションの世界が無理なく融合した

一句だ。巨大な芋の葉を見ているうちにトトロが飛び出し

てきたというのだ。われわれ俳人・詩人はときにこんな世

界に飛び込むことがある。童心は人間の持ち得るものの中

でも一番美しく大切なものだろう。

猫じやらし持てばすぐ子は走り出す 田口 風子

この句もまた童心をくっきりと浮きあがらせる句だとい

える。どうして、子供は猫じゃらしを持つと走り出すのか、

そんな問いかけは無用というものだ。そこに確かな童心が

あればよい。

かんざしで封切る文や星祭 市川 栄司

芝居がかった構成がいかにも栄司さんらしく、それが「星

祭」という季語とぴったり呼応している。「星祭」はいう

までもなく「天の川」「二つ星」「織女と牽牛」などの神話

の世界。遊郭の中で遊女が男からの手紙の封を切るのにか

んざしを使っているというのも面白い。神話の世界と現実

とをつなぐ星祭という風習あるいは行事は日本人にとって

誇るべきものの一つだと思う。

花煙草父を美男と思ひ込む 堀田 朋子

美意識というのは人とそれぞれで、美男という基準も

あってなきようなものだ。美女も同様で「平安美人」とい

えばたいていしもぶくれのおかめ顔だ。江戸時代の浮世絵

を見ても、今のわれわれの美意識からすれば美人とも美男

とも言えないものが多い。煙草の花はピンクで小ぶりなが

ら私などは美しいと思う。掲出の一句は「思ひ込む」とあ

るが、思い込みたいのだ。それでいいと思う。

夕ぐれの声をつつしむ秋の蟬 水野 幸子

「声をつつしむ」が見事な措辞。「秋の蟬」とは法師蟬と

か蜩を指すがいずれも大きな声で秋を呼び込む蟬だ。秋の

夕暮はとことん静かがいい。そんな作者の心に秋の蟬が応

えてくれているようだ。

薬師寺の塔見えあきつ増えてきし 三矢らく子

奈良薬師寺の塔はその美しいたたずまいに最も人気のあ

るそれだといえよう。ことに高田好胤管主の肝入りで始

まった西塔の再建で、西岡棟梁の名とともにその人気はす

さまじい、といっていい。「あきつ増えてきし」に薬師寺

をしたって、赤とんぼが増えてきたとも取れるし、薬師寺

の景として、赤とんぼは逸すべからざるもののように見え

る。「増えてきし」がなんとも心地よい。

駅頭に星空のある帰省かな 平井 香

ご子息が東京で暮らしているのだろうか。東京には星空

がない。かつてはスモッグのせいで、今日はビルの明りが

強過ぎるせいで、星空らしい星空を見ることができない。

前橋駅頭に立ったとき、その星空の余りの美しさにあらた

めて感激したというのだろう。そして、ふるさとに戻った

喜びが溢れ出てきたのだろう。「帰省」がいい。

穭田の景もなかなか鷺発てり 久野 弘子

穭田を美しいと称える句や歌は多いが、穭田も捨てたも

のでもない、というのだ。最近では稲を早く植えて早く収

穫するためか、穭田からも意外なほど米が収穫されるよう

だ。穭田では鷺の立ち姿もくっきり見える。何といっても

「なかなか」が面白い。

生身魂周りはみんな聞き上手 新部とし子

「生身魂」は、お盆のとき、死者だけでなく生きている

高齢者、ことに家族の最長老の長生きを祝って贈り物をし

たり、饗応したりすることをいう。高齢になると少々呆け

も入るし、耳も遠くなる。中には一人勝手にしゃべりまく

るお年寄りもいる。そんな生身魂を白けさせないようにう

まくその場を盛り上げる家族、即ち「周りはみんな聞き上

手」なのだ。

奈良は今大仏の掌にのる程の秋 奥村 頼子

一読『西遊記』に登場するお釈迦様と孫悟空の話を思い

出す。走っても走っても掌の上を逆手に取った一句。

竹林のせせらぎ 今泉かの子

青竹集・翠竹集作品鑑賞(九月号より)

朝顔の種に混じりし晴れの種 中井 光瞬

「晴れの種」とは?褻と晴れの種、それとも晴れの天気を

呼ぶ種、それとも…。言葉の意味合いを越えて、わからない

まま、受け入れられるいい感じ。きっと明るい明日を開く種。

初西瓜悶着多き妹に 久野 弘子

姉の気遣いの、初生りの西瓜です。そこには普段日常に食

べる西瓜の気軽さと、ごく近しい存在の妹という気安さと。

さっぱりとした果汁の西瓜は、何かともめごとの多い妹御へ。

コロナ禍や蔵に自粛の祭獅子 三矢らく子

全国の祭り好きも思うに任せないこの夏。花形の祭獅子も

蔵におとなしく自粛です。かつてコロリと恐れられたコレラ

も収まったように、獅子も慎みコロナの早い終息を願って…。

飼い慣れし守宮を放つ藪の闇 春山 泉

整えられたヤ音の重なり。守宮にとっても、棲みやすい住

環境だったのでしょう。幸せな守宮。行く末の無事を祈って。

長梅雨の女独りや花いちもんめ 小柳 絲子

お一人様の暮らしです。鬱を呼ぶ梅雨でも、結句の明るく

開放的なこと。独り居なりの楽しみ方があるのです。樹木希

林曰く「人と比べず、おもしろがって平気に生きればいい」。

地の中に生きる術あり油蟬 渡辺 悦子

地上に出現するまでの数年間、それは地中の蟬だけが知る

世界。人の目が触れ得ない世界に、幼虫を育む大切なものが

きっとあるのでしょう。星の王子様の「大切なものは目に見

えない」も想起されます。目に見えない世界へ思いを馳せて。

感染者毎日増やす夏の首都 鈴木 里士

東京は日本の心臓部。多くの人のあふれる首都には、感染

の菌もまたあふれています。季節も生命力あふれる夏。日々

更新されていく感染者数に、脈打つような夏の首都です。

七月場所マスクマスクの国技館 濱嶋 君江

本来なら名古屋開催ですが、移動は自粛。観客を入れるも

席を空け、マスク着用で声援は禁止。関取の力水も口はつけ

ず形だけ。マスクのリフレインに象徴される異例な七月場所。

宇治川ををんな鵜匠の縄さばき 重留 香苗

作者は宇治出身。故郷の川で修行に耐え晴れて鵜匠になっ

た女性。同性として頼もしくも誇らしい鵜匠へのエールとも。

羅や納棺師の閉づ棺窓 磯村 通子

黄泉の世界へと旅立たれる人を送る、切なくも厳かな一場

面。季語と納棺師の流れるような美しい所作が響き合います。

玉葱を吊し農民らしき顔 鶴田 和美

風通しのよい空間に吊された保存用の玉葱。使いたいとき

に自由に使える、地に足のついた暮らしぶりが窺えます。自

ら丹精したものながら、まだまだとの思いもあるのでしょう

か。絶妙なる「らしき」。照れ隠しとも、謙遜とも妙なる俳味。

ワルツよりタンゴの好きな水馬 水野 幸子

一読、反対かとも思いましたが、何と楽しい♪ワルツの流

れるような三拍子より、切れのよい情熱的なタンゴがお好み

とは。こんな個性的な水馬に、心も弾む。足も躍る。

命日や沙羅の落花を手でつつむ 犬塚 房江

花弁の開ききらない沙羅の花は和菓子のようにしっとりと

美しい。手に包む白い花に亡き人を悼む気持ちが伝わります。

ひたむきに咲き十薬の嫌はるる 稲吉 柏葉

独特の臭気と、至る所に出る厚かましさに辟易するも、白

い花はかわいく茎も葉も薬効は充分。人の都合の勝手さも。

昼寝子や指ほどきつつしずみゆく 鈴木こう子

ひらがなの柔らかさで表現された、深い眠りに入っていく

様子。幼子に寄り添い、慈しむ心が静かに伝わります。

睡蓮の余白水輪の生まれけり 田村 清美

清浄なる世界です。花の及ばない水面に生まれた波紋の円。

睡蓮の清らかさと呼応する下五の水輪の静かな澄んだ生気。

七月の雨の帳のあおじろく 冨永 幸子

上から下へ流れていくような韻律が雨の降る様子とも重な

り、その雨の色彩に美しくもはかないような詩情を感じます。

扇風機花一輪の暮らしかな 太田小夜子

扇風機の風と花一輪の涼しさ。慎ましくも穏やかに流れる

日々を享受している生活はきっと幸せに近いところの暮らし。

梅漬け終え一安心とひとり言 後藤さかえ

「梅仕事」と言われる、漬け込むまでの作業の一連。今年

もやるべきことはやったという、安堵と充足感の胸の内。

一句一会 川嵜昭典

四方の梅雨しづかに雨のひびきかな 岸本 尚毅

(『俳句四季』九月号「梅雨」より)

そもそも「梅雨」の本意には静かさ、静けさという意があ

り、掲句の中七の「しづかに」というのは言いすぎだと感じ

るかもしれないが、それをそう感じさせないのが、頭の「四

方の」という言葉である。「四方の」とあるように、作者は

決して窓や扉から雨を眺めているのではなく、一人、雨の中

に佇んでいる。梅雨の真っただ中にぽつねんといるのである。

そのとき、雨の音が、まさに「しづか」としか思えないほど

作者の胸に突き刺さったのだ。何も考えず、ただひたすらに

雨の音を聴き、雨と同化したかのように佇むしかなかったの

だ。どんなに他の人と思いを共有していても、最終的には人

は一人であるように、作者はこの雨の中にいる瞬間、何もの

からも離れて、自身の思いからも離れ、ただそこに存在して

いる。とても痛切な句のように感じられる。

虹立つやアンモナイトの化石掌に 小林 貴子

(『俳句四季』九月号「鹿茸」より)

「虹」と「アンモナイト」は関係なさそうで、それでも何

となく関係がよさそうにも思えるのは、両者とも、人の力の

及ばない現象であり、物であるからだろう。虹を見たとき、

その麓まで行きたいとつい思ってしまうが、虹の麓までは行

けない。同じように、アンモナイトなどの化石を見たとき、

その昔に思いを馳せるが、その時代に行くことはできない。

ゆえにどちらも魅力的なのであり、かつ少しの寂しさを味わ

うものでもある。掲句から感じられる豊かさと寂しさはそん

なところに理由があるのではないかと思う。

白風や壁に掛けたる一面鏡 環 順子

(『俳句四季』九月号「夜の胡桃」より)

秋風を「白風」と表現すると、秋風に感じる寂しさよりも

少し美しさが勝るような気がする。掲句は、一面鏡の表面を

秋風がさっと過ぎた、という句だが、ただそれだけできらき

らと輝くような、それでいて爽やかな美しさが表現されてい

る。また鏡が、手鏡ではなく、三面鏡でもなく、大きな一面

鏡であるところに、単なる輝きや爽やかさだけではなく、秋

の持つ神秘さ、奥深さが感じられる。

今週を生きぬくちから胡瓜もみ うにがわ えりも

(『俳句四季』九月号「ねりあめのきもち」より)

生活する単位は人それぞれだろうが、特に仕事をしている

人にとっては「今週はこの仕事をしよう」など、一週間単位

で生活することはよくあることだろう。そして週末になると

「来週はあの仕事をしなければならないが、はたして本当に

うまくやれるだろうか」と不安になってしまうこともよくあ

ることだ。そんなときにすがるのは、とりあえず目の前の、

料理や読書といった日常的な行為であり、なんとか来週を乗

り切れるよう、それらでエネルギーを溜めようとする。「生

きぬくちから」というのは決して誇張ではなく、仕事という

人生を掛けた行為に対して挑もうとする意志だと思う。

葉桜やページめくれば知らぬ街 永瀬 十悟

(『俳句』九月号「人・間」より)

電車に乗って本を夢中で読んでいるうち、つい乗り過ごし

てしまったのだろう。それは桜の季節に他事で忙しく、気付

いたら葉桜の季節になってしまったのと似ているのかもしれ

ない。ただ、そうやって人生もページをめくるように過ぎて

いき、また知らない世界に足を踏み入れることがあると思え

ば、過ぎていくこともまた良しと思うことができる。「ペー

ジめくれば」の措辞が味わい深い。

柿干して家ごと染まる柿の村 柴田佐知子

(『俳句』九月号より)

芥川龍之介の『蜜柑』を思わせるような、柿の色がとても

鮮やかに描き出されている一句。特に「家ごと」という語に、

その家に住む人の、また柿の季節が巡ってきたことへの喜び

を感じさせる。一方でまた、静かさも感じさせ、句の中に生

きることの温もりがある。

風鈴の鉄の重さを聞いてをり 立村 霜衣

(『俳句』九月号「爪跡」より)

風鈴にもさまざまな材質があり、ぱっと思いつくだけでも、

鉄、ガラス、陶器、木炭、銅などがある。全国の風鈴を集め

れば、面白い素材の風鈴もたくさんあるだろう。掲句はその

中でも、鉄の風鈴に焦点を当てているが、鉄の響きというの

は重く、余韻が長い。どちらかと言えば、体に食い込むよう

な感触がある。おそらく作者は、この風鈴の音とともに、何

かしらの夏の記憶があり、それはそう簡単には心から引き剥

がせない種類のものなのだろう。そしてそれは、鉄の響きの

ように、ぐっと突き刺さるようなものなのだろう。俳句はそ

の字数ゆえ多くは語らないが、多く語らないからこそ、多く

のものを引き出すことができる。それもまた俳句の魅力の一

つだ。