|

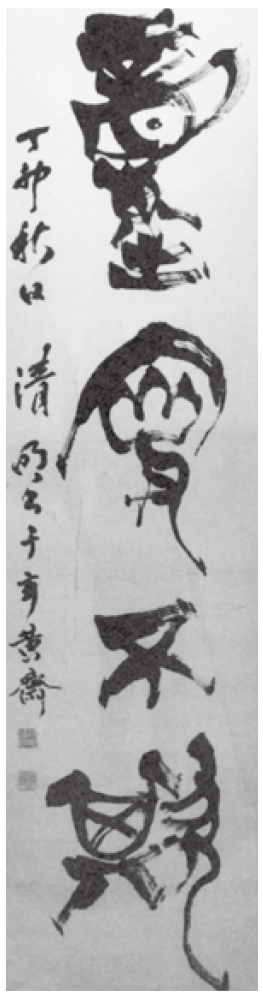

井垣清明の書16童叟不欺昭和62年(一九八七年) 十月 釈 文童叟(どうそう) 欺(あざむ)かず(慣用句) |

流 水 抄 加古宗也

木曽川に広き中洲や草紅葉

狗犬の牙欠けてをり神の留守

神在月出雲の注連の太々と

佐布里池にも昨日から鴨来しと

川舟の一句を吟じ身にぞ入む

米津神社 四句

小春日や被布の少女のつぶらな瞳

笑み愛(は)しけやし被布の娘の七五三祝(しめいはひ)

五十六の軍刀に房木の実降る

希典の痩せも哀れや木の実降る

高窓の並ぶ酒蔵からすうり

御嶽を遠くに望み瓢の笛

吉良寺をつなぐ路地あり竜の玉

元禄の鐘飯桐の実を揺らす

烏瓜からみつくまま流刑小屋

真珠抄 一月号より 珠玉三十句

加古宗也 推薦

石蹴りの一つ躓き神の旅 渡邊 悦子

刃物師の厚き前掛冬に入る 酒井 英子

海鳥に餌付する駅小春凪 荻野 杏子

瓢の笛吹く郷愁も哀愁も 池田あや美

断崖に赤き御堂や冬紅葉 酒井 杉也

身に入むや笑ひの混じる追悼文 鶴田 和美

太鼓の音どこより神の発たれしか 工藤 弘子

未調査てふ古墳木の実の降るままに 荒川 洋子

瀬戸内の潮の匂ひの檸檬切る 水野 幸子

鵙猛る温暖化の策遅過ぎし 堀口 忠男

秋祭刈田の中に幟立て 岡田 季男

久に聞く越中弁やかぶら鮨 新部とし子

海山の間に棲みて冬銀河 高濱 聡光

天賞に大根も出て祝ぎの句座 髙橋 冬竹

子に貰ふ初めての杖草紅葉 長村 道子

冬されや枯山水に塵もなし 大澤 萌衣

城跡は水湧くところ雁渡し 田口 風子

亡き夫の宝のひとつかすみ網 磯村 通子

もう三日見えぬ浅間や秋時雨 坂口 圭吾

胸元にそろり手を差す菊師かな 石崎 白泉

藷の秋卒寿の友の鍬使ひ 鈴木 帰心

障子貼り教えしは祖母遠昔 竹原多枝子

雲流る悔みに寄りて柿もらふ 堀田 和敬

村里の貧富あらはに稲光 髙相 光穂

あの人もリハビリ中と冬の風 三宅 真晴

ばっさりと大王松の手入かな 久野 弘子

うそ寒や笑顔貼りつけ木偶吊らる 池田真佐子

母居るような薄むらさきのサフラン 鈴木 恵子

握りし手おんぶばつたと言ひ見せる 三矢らく子

先輩が兄嫁となる秋日和 山科 和子

選後余滴 加古宗也

胸元にそろり手を差す菊師かな 石崎 白泉

人間はいくつまで色気があるものなのか。そんなテーマ

を落語にしたものがある。息子が年老いた母親に女は幾つ

まで色気があるのかと問いかけるという話しで、しばし

黙っていた母親がやおら火箸を持つとゆっくり火鉢の白い

灰を掻き回したというのが落ちだ。つまり、女性は灰にな

るまで色気は無くならないということを言わずもがなで語

る話しだ。さて、掲出句は男性だってそうだと言っている

ように見える。中でも中七の「そろり手を差す」は絶妙な

表現だ。

未調査てふ古墳木の実の降るままに 荒川 洋子

手つかずの古墳は全国には数知れずあるようだ。古墳は

古代の貴人の墓と思われるものをいい、古墳と知らなけれ

ば、小山と思えるものが多い。おのずと手付かずで、檪や

楢なども生え、それが成長して木の実をつけ、さらに木の

実を落とす。たくさん落とせば木の実時雨と呼ぶこともあ

り、何といっても、子供が大好きなように、木の実時雨に

打たれる心地よさはロマンを誘う。そして、童話の世界へ

誘ってくれる。未調査のロマンと自然そのもののような古

墳の様子が、純真無垢な心に誘ってくれる句だ。自然の尊

さをさりげなく詠んだ一句。

城跡は水湧くところ雁渡し 田口 風子

人の暮しに水はかかせないもの。無論、城であってもそ

うで、山城にあっては、水が豊かに出ることが築城の一番

の条件だ。岩村城、苗木城ほか全国の山城をめぐるとそこ

が見事に備わっている。例えば岩村城など天守台に大きな

井戸が掘られており、戦国時代の山城には今も井戸水が豊

かに湧き出している。この中七の「水湧くところ」と断定

したことで、この句に圧倒的な力強さを生んでいる。

身に入むや笑ひの混じる追悼文 鶴田 和美

「身に入む」と季語が意表をつくと同時に生きた一句だ。

つまり「笑ひの混じる追悼文」で、追悼文というものの多

くが死者をひたすら悼むものが多く、一、二度読めばほぼ

腹がふくれてしまう。そんな中に「笑ひの混じる」一文が

あったのだ。生前のエピソードの中から、くすっと笑える

ような一場面を引き出て語ることは、死者の人間性に深く

触れて語ることであり、心に沁みる。「身に入む」という

季語は物理的にしみることではなく、「心にしみる」こと

なのだ。《小三治の刺なき笑ひ秋惜しむ》の「刺なき笑ひ」

も同一線上にあり、鬼城のいう「心の俳諧」に通じる一句だ。

瓢の笛吹く郷愁も哀愁も 池田あや美

瓢の笛とは柞(イスノキ)の葉にできる虫瘤(ちゅうえ

い)のことで、虫が出たあとぽこっと空いた吼に口を当て

て吹くと、「ひょうひょう」とも「しゅうしゅう」とも聞

こえる音が出る。木の実ではないのに木の実のようなもの、

笛とまではいかなくても何となしに風を切る音が聞こえる

面白さ。「郷愁も哀愁も」と思い切って言い切ったところ

で俳諧味が宿った。

太鼓の音どこより神は発たれしか 工藤 弘子

太鼓の音がどこからか聞こえてきた。その瞬間に旅発た

れたと確信したのだろう。何しろ神は人間の目には見えな

い。見えないのに見よう、あるいは見たいと思う人間の心

のありようがこの句の核心になっている。「神の旅」とい

う季語が歳時記に載っているので、われわれ凡人は大変な

時間をかけて出雲まで旅をされると思ってしまう。ところ

が私の友人で、神についていろいろ研究している男がいて、

彼いわく、神は一瞬にして出雲に到着されると教えてくれ

た。そして、つづけて彼は「何といっても神さまなんだから、

人間の常識とは違うのだ」と付け加えた。

海山の間(あはひ)に棲みて冬銀河 高濱 聡光

作者は三重県尾鷲の出身だ。ここ数年は、母親が高齢と

いうこともあって度々、尾鷲へ帰っているようだ。「広辞苑」

の「尾鷲」の項には「三重県南部の市。熊野灘に臨み、 林業、

漁業の中心地。平均年降雨量四千ミリメートルを越す多雨

地域。人口二万五千。」とある。まさにこの句は尾鷲で詠

んだ句だろう。私も作者の案内で尾鷲に遊ばせてもらった

ことがあったが、その時の光景がくっきりと思い出された。

日本有数の多雨地帯。それでも冬にはさすがに降水量が

少なくなり晴れる日が多くなるのだろう。作者にとって天

の川の最も美しく見えるのは冬。見事な天の川を思う存分

ながめたのだろう、「海山の間」「冬銀河」と景の切り取り

がシャープでかつすっきりとした秀句だ。

亡き夫の宝のひとつかすみ網 磯村 通子

目に見えるか見えないほどの網で小鳥を捕らえるのが霞

網だ。私も子供の頃に何度か霞網のお手伝いをしたことが

ある。垂直に高く張って小鳥を捕らえるもので、高さ二・

三間、横四・五間くらいのものがある。奥三河ではツグミ

が有名。私の町では何と雀をよくつかまえた。間もなく霞

網は禁止になったが雀の焼いたものを馳走になったことも

ある。亡き夫への思い、いや夫婦の絆がかすみ網で一気に

甦ったのだろう。

竹林のせせらぎ 今泉かの子

青竹集・翠竹集作品鑑賞(十一月号より)

理髪屋の鏡新涼映し出す 髙橋 冬竹

大きな鏡に見える区切られた光景。そこは左右反転の世界

です。ふと覚えた違和感に、目にしたその光景に、新涼を感

じられた作者。動きのある下五が初秋の涼感を生き生きと伝

えています。場所がらのさっぱりとした肌感覚も、季語の心

地よさを伝えています。

足跡の集まる盗人萩の前 田口 風子

不思議に面白い。そもそも盗人の足袋の足跡が名の由来。

なぜそこに足跡が集まるのか。名前が名前だけによからぬ相

談か、それともひっつき虫の目論見通り、人が寄る何かよさ

げなものが近くにあるのか。各人各様楽しみ方が広がります。

指櫛の通り易きも萩のころ 服部くらら

「萩のころ」という時間軸の長さに、季節の移ろいをゆっ

たりと受け止めている様子が窺われます。暑かった夏の頃と

はたしかに違う髪の通り。指櫛ならではの実感でしょうか。

付け人を連れし相撲の大熊手 市川 栄司

句意に適う堂々たる詠みぶりです。随分、縁起もよさそう

です。福をかき集める熊手は大きく、その大ぶりな熊手を持

つのはこれまた巨漢の相撲取。しかも付け人の力士を従えて。

コロナ禍で落ち込んだ景気に、繁盛祈願の大熊手です。

娘は母となりおしろいは黒き実に 江川 貞代

おしろいの代用からついた花の名は、自らを装う娘時代の

象徴。そこに結ばれた黒い実は、母性の象徴。次世代へつな

ぐ命を思います。実際、白粉花は旺盛な繁殖力をもち、こぼ

れた種からも花を咲かせます。花に託された人生の一場面。

鼓笛隊くるり向きかへ小鳥来る 丹波美代子

軽快な動きが目に見えるようです。指揮者を先頭にした一

団の乱れない方向転換。秋に渡ってくる小鳥は姿が美しいそ

うですが、澄んだ秋空の下、鼓笛隊の衣装の華やかさもまた。

本日のコーヒー苦し鶏頭花 中野こと葉

コーヒーの苦みと鶏頭花の関わりはわかりませんが、それ

が「本日の」実感なのでしょう。ぎゅっとつまった色の濃い

感じや、たくさんの襞の暗さが味覚と重なってくるのかも。

噛めばかりつと種無しシャインマスカット 三矢らく子

歯に当たった時の食感のよさが、声に出して読んだ時の切

れの良い感じと相俟って、甘酸っぱい瑞々しさを呼び起こし

ます。カ音の韻きも心地よい。身近になって嬉しい高級葡萄。

赤とんぼかかりつけ医に先立たる 村上いちみ

頼りにされていたであろうかかりつけ医が先に逝かれると

は、心細い限り。ではありますが、そこに暗さや感傷はあま

り感じられません。あっけらかんと受け止めているような。

赤とんぼのやさしい懐かしさが包んでいるような。季語の力。

石蕗明り夫の命日尼僧待つ 沢戸美代子

四年前〈人間を続けるつもり年用意 沢戸守〉に、「何とお

おらか。俳句ってこんなにおもしろい。」と、書いたことを覚

えています。直接お会いしたことはありませんが、鬼籍に入

られても、作られた俳句は胸に残っています。掲句、季語の

明るさと「待つ」に、追悼の思いが伝わります。

蓮の風百畳の堂梳いてゆく 乙部 妙子

清廉なる風を感じます。広いお堂を吹き抜けてゆく風は、

近くにある蓮池からの爽やかな気息を運んでくるようです。

下五の措辞に、世俗の汚れも払うような風筋を感じます。

穴子食ぶ胃の強さうなお師匠と 田口 茉於

このお師匠は、頼りになりそうなお師匠様。摂取量やカロ

リーが多少多くても、よく咀嚼されご自分の胃で充分消化さ

れるのでしょう。それはきっと、清濁併せ呑むような懐の大

きい方。敬意とともに、心やすけく食事ができる間柄に、穴

子もきっとおいしく頂いたことでしょう。

ちりちりとこんにゃく炒って秋暑し 池田真佐子

蒟蒻は何といっても、低カロリーでダイエットには最適の

食材。先ずは水分を飛ばすべく、じっくり炒めるのです。炒

られた蒟蒻が、熱い鍋肌に当たって「ちりちりと」身を焦が

すまで。秋暑の中、火を使う調理に暑さもまたいっそう。

正確なボッチャの軌跡水引草 橋本 周策

「ボッチャ」とはボールを投げたり転がしたりして、目標

球にどれだけ近づけるかを競う競技です。今夏のパラリン

ピックで、コントロールの見事さや面白さを初めて知りまし

た。的を狙って描かれたボールの軌跡と、水引草の孤を描く

ようにすっと伸びた花軸。その細い花軸に点々とつく小さな

花は、ボールの動きを一瞬止めたかのようです。

八月のシミと間違ふ利息かな 浅野 寛

一読、思わず笑ってしまいました。確かに、印字された数

字は微々たるもの。そして確かに八月は利息が付く月。お盆

や終戦と共に、今の日本の金融状況を反映する八月です。

十七音の森を歩く 鈴木帰心

芝に秋ボール蹴る児にゴールなし 仲村 青彦

(『俳句四季』十一月号「秋」より)

この児には、まだ目標とするゴールはない。焦ることはな

い。好きなところに、好きな方向にボールを蹴ればよい。そ

のうち向かうべきゴールが見えてくるだろう。「秋」の措辞が

さわやかで心地よい。

青蛙放ちたる手を嗅ぐ子かな 今井 聖

(『俳句四季』十一月号「ビニール」より)

子どもの頃、自分の手や指に付いた色々な匂いを嗅いだ|

臭いものも嗅いだが、香りのいいものも嗅いだ。また、甘い

ものや苦いものを、噛んだり、舐めたり、ぷっと吐き出した

りした。あの頃の自分の五感は、今よりもっと外界に開かれ

ていた。現在は、年々強まっていく清潔志向にコロナ禍が拍

車を掛け、五感は鈍くなる一方だ。自粛も和らいできた。吟

行に出かけ、眠りかけている五感を呼び覚ましたい。

歩むうち機嫌の直る七五三 小野あらた

(『俳句』十一月号「土くれ」より)

朝から着慣れない着物を着せられ、親に手を引かれて、ふ

くれっ面で神社に向かう。しかし鳥居をくぐると、いつも一

緒に原っぱを駈け回っているガキ大将が着物姿で立ってい

た。二人は顔を見合わせて、照れ臭そうに笑う。こんな格好

をさせられているのは、自分だけじゃなかったと言う安心

感。二人でじゃれあい、千歳飴をもらう頃には、機嫌もすっ

かり直っていた。掲句は六〇年以上前のそんな出来事を思い

出させてくれた。

クレヨン塗って重き絵日記なつやすみ 小澤 實

(『俳句四季』十一月号「冷気」より)

掲句を読み、二つのことを思い出した。小学校三年生の時、

私はクラスの掲示係だった。ある日の授業後、担任の先生が、

「これ掲示板に貼っておいて」とおっしゃいながら、私たち

のクレヨン画を渡された。それが、思っていた以上に重くて

驚いた。もう一つ思い出したのは、子供が卒園式の時に持ち

帰ってきた作品集を手に取った時の感触だ。クレヨン画が何

枚も綴じられていたその作品集もずっしりと重かった。

クレヨン画は案外重い。それは、単なる物理的な重さだけ

ではなく、画用紙の空白をクレヨンで一心に埋めていった、

その「こころの重み」も加わっているからだ。振り返ってみ

て、今の自分はこのような一途さで用紙に向かっているだろ

うか?キーボードを打つ手を休め、そのことを考えている。

爽やかにさういふときもあると言ふ 藤井あかり

(『俳句』十一月号「メゾティント」より)

掲句を読んで次のような情景を思い浮かべた。

相手は、世の中のことがわかりかけて来た青年。しかし、

時に経験よりも知識が勝ってしまい、言葉が上滑りすること

がある。ある時、作者は、そんな彼に自分の辛い思いを打ち

明けた。すると彼は、爽やかに「そう言う時もありますよね」

と言った。彼の言葉は、心の奥にまでは届かなかったが、自

分を気遣ってくれている気持ちは伝わった。彼は前途ある青

年だ。話を聞いてくれただけでもありがたい|そう作者は

思った。そのように受け止める作者の心持ちこそ爽やかだ。

白桃や命惜しめとやはらかき 望月 百代

(『俳壇』十一月号「カンナ緋に」より)

白桃は、うっとりとみとれてしまうほど美しい。しかし、

果肉を少し指で押さえるだけで窪んでしまうほど柔らかい。

その姿から「無辜(むこ)」という言葉が浮かんだ。

その「やはらかき」白桃が「命惜しめ」と訴えている。無

辜なるがゆえに、その声は、何万もの声高な叫びにもまして

胸に迫ってくる。

西日には負けぬ横顔もつ男 三浦 恭

(『俳壇』十一月号「横顔」より)

西日の眩しさをまともに食らうと、人は思わず怯んでしま

う。しかし掲句の「男」は、そんな西日をものともしない。

西日はいずれ夕日となる。詩人の伊藤比呂美さんは、テレ

ビでこんなことを言っていた|「夕方に犬を連れて散歩に出

かけ、同じ場所で夕日を眺める。地平線に隠れる寸前の太陽

は一瞬留まり、そしてスッと沈む─それが、人の今際の姿と重

なる。日没を毎日見届ける|それは、修行のようなもの」、と。

この詩人の言葉を踏まえると、この句の男は、余生を、あ

る覚悟を持って生きている人ではないか、と思えてくる。

枯野ゆく男五人の歩のばらばら 今瀬 剛一

(『俳句四季』十一月号「家籠り」より)

掲句の男たちの歩みは決して軽快なものではない。杖をつ

いたり、手を引いてもらったり、あるいは、今いるところが

どこなのか、実は先ほどからすこし怪しくなっている男もい

る。しかし、その五人の男たちは、それぞれの歩みで枯野の

散策を楽しんでいるのだ。

下五の字余りは、時に「こころもとなき、ぎこちなさ」か

ら生じる「余情」を残す。掲句から右のような男五人の姿を

思い描きつつ、余情にひたった。