|

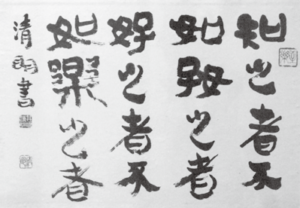

井垣清明の書23知 之平成6年(一九九四年)五月 釈 文知る者は好む者に如し かず、 |

流 水 抄 加古宗也

蓮如池と呼ばれし入江葦の角

暖かやアインシュタイン髭を持つ

ここよりは奈良町春の奈良格子

花冷や阿修羅の腕の細く長く

花かすむ天地ぞ東吉野村

飛花落花いよいよ青む夢淵(ゆめのわた)

天好園

水音風音五郎宗桜花芽吹く

飛花落花羨道口を開けしまま

源流は神在す山桜鱒

水門の少し開けあり乗込めり

金の鴟尾見ゆ袋角まだ幼な

窯破れの壷に大山蓮華挿す

真珠抄八月号より 珠玉三十句

加古宗也 推薦

父の日や四丁目より長女来し 荻野 杏子

麦秋や貨物列車の音乾く 服部くらら

着ては脱ぎして溜息の更衣 奥平ひかる

鴫焼や家族三人好きなれば 原田 弘子

滑落のことを小声に登山帽 市川 栄司

鍵穴を鍵もて探る五月闇 加島 照子

あめんぼうの水膨らませ翔つ棚田 中井 光瞬

岩囲む緩き流れや山女稚魚 山田 和男

引き返す蟻をり何の忘れもの 工藤 弘子

万緑や大堀切に大木橋 新部とし子

雌花に藁敷く爺や花南瓜 岡田 季男

人となり窺ふ書斎薄暑光 堀田 朋子

一掴みの庭草の中すみれ草 堀口 忠男

長良川鉄道今も硬券麦の秋 鶴田 和美

夏フェスタ腹へずしりと重低音 飯島 慶子

不時着のドローン草いきれの中に 鈴木こう子

灯心蜻蛉生れて川幅より出でず 田口 風子

半どんを決めつけてゐる冷奴 高濱 聡光

河骨や郡上は水の荒使ひ 池田真佐子

はつなつの黒髪耳にかけてをり 坂口 圭吾

船留の浮きに羽伸ぶ海鵜かな 堀田 和敬

藤川の宿に育ちぬ燕の子 水野 幸子

朝の陽に皇女愛子のバラ燦と 平田 眞子

暮れてゆく庭卯の花の白きまま 烏野かつよ

新しき厨に慣れず梅雨に入る 白木 紀子

玉葱を抱いて教へ子訪ね来る 山科 和子

朱夏の寺血天井とはおぞましき 奥村 頼子

やうやくに暮らし定まる花躑躅 髙𣘺 まり子

割箸で撮み出されてなめくじり 松元 貞子

胸に水つくまで傾げ蓴舟 大杉 幸靖

選後余滴 加古宗也

麦秋や貨物列車の音乾く 服部くらら

客車と貨物列車の音のちがいを鋭く捉えている。無論、

構造による違いに違いないが、そこに人間が乗っているか

いないかの違い。つまり、単なる機械音と人間存在の差が

感じられるところが面白い。貨物列車のあの乾いた音が麦

秋のあの空気感と通っているのだ。《隣り合ふ園舎と校舎

麦熟るる》も子供たちの生命力とも通じた句だ。

岩囲む緩き流れや山女稚魚 山田 和男

渓流の岩場はその岩の白さと水の青さのコントラストが

美しい。そして、岩に沿って深みが生まれ、そこに山女の

稚魚が群れている。こういう光景を見ていると山女の生命

力が感じられるだけではなく、渓流それ自体が見事に生命

力を持っており躍動していることに気づく。岩のすぐ上で

は飛沫をあげていた流れが、岩場を辷るように流れるとき、

急に緩やかになっていることに気づき驚く、「山女」は「天

魚」と並んで渓流の王ともいわれる。その塩焼きは美味中

の美味だ。「山女」はサクラマスの稚魚のことらしい。

着ては脱ぎして溜息の更衣 奥平ひかる

目の前で更衣をしている女性を見ているようだ。女性は、

お洒落にとても敏感のようだ。溜息をつきながらの更衣は

何ともほほえましい。

滑落のことを小声に登山帽 市川 栄司

私の身近な友人が二人、滑落事故で亡くなっている。滑

落は予想も出来ないときに発生するもので、本人も無論そ

うだろうが、周りも全く予想もつかないときに発生する。

夏山登山にはつい油断がつきまとう。今年また、友人が山

へ行ったまま戻ってこない。「小声に」に、何ともいえな

い息苦しさが感じられる。

鍵穴を鍵もて探る五月闇 加島 照子

暗闇の中で鍵穴を探る動作が、滑稽感をもって活写され

ている。咄嗟の動作をそのまま俳句にすることで十分、面

白いことを教えてくれる一句だ。われわれの日常にはしば

しばこんな滑稽な行動がたくさんあるものだ。「五月闇」

の季語が過不足なく決まった。

父の日や四丁目より長女来し 荻野 杏子

「四丁目より」がすこぶる面白い。娘さんの住む「四丁目」

がさて、遠いところなのか、近いところなのか。その中間

なのか、一瞬謎をかけられたような気持ちにさせられる。

作者の娘さんが最近、近所に越してきたらしい、と人づて

に聞いた。それは直ちにスープの冷めない距離だと推察さ

れた。「父の日」の斡旋によって、荻野家の温かさをほほ

えましく読み取ることができる。

万緑や大堀切に大木橋 新部とし子

群馬県高崎市は戦国武将の関東での覇権争いが激しく行

われたところだ。「大堀切」と「大木橋」によって、堅固

な山城が直ちに思われる。そして、それらが万緑に埋めつ

くされるように存在するスケール感が好ましい一句だ。

長良川鉄道今も硬券麦の秋 鶴田 和美

静岡県の天竜川に沿って走る天竜浜名湖鉄道、岐阜県の

長良川に沿って走る長良川鉄道は、中部地方のローカル線

として人気が高い。上掲の一句は何といっても「硬券」が

面白い。現在の各駅はほとんど自動改札で、駅員が切符を

切る姿を見かけることはない。掲出の一句では駅員が切符

を切る姿を見たというのだ。「今も硬券」によって、作者

が懐かしさに相好を崩したのだ。ローカル線ゆえの楽しさ

がそこにある。

河骨や郡上は水の荒使ひ 池田真佐子

「郡上」は岐阜県郡上市。郡上踊りで有名な山国だ。郡

上八幡城を「雲上の城」と呼ぶ作家もいて、山上に美しい

たたずまいを見せる。そして、何といっても有名なのが、「宗

祇水」で日本百名水の一番としても指定を受けた名水が、

今も街の中で、水を吐いている。水が豊富で街のいたると

ころに湧水があり、街を縦横に疏水が流れている。いって

みれば「荒使い」は自然のことで家並みに沿っていつも豊

かな清水が流れつづいている。郡上踊り、郡上節がどこか

らともなくいつも聞えてくる町だ。古今伝授の里としても

知られている。

はつなつの黒髪耳にかけてをり 坂口 圭吾

ちょっと色っぽい一句だ。それでいてさらりと心地よく

聞こえるのは、一句一章で一気に読みあげた効果だ。そし

て、女性の耳の美しさをあらためて意識させる一句として

推したい。何と「α」音が七つ、見事に明いメロディ、リ

ズムを生み出している。

竹林のせせらぎ 今泉かの子

青竹集・翠竹集作品鑑賞(六月号より)

句碑開くどつと吹き上ぐ花の風 岡田つばな

まさに永遠をその一瞬に閉じ込めたような光景でした。東

吉野村、光蔵寺で執り行われた句碑開眼の日の一齣です。宗

也主宰の句碑開きを寿ぐように、一陣の風に桜の花びらが舞

い上がり、しばらくの間踊り回っていました。「どっと吹き

上ぐ」の素直な措辞は、その勢いのまま読み手に届きます。

地形の構造上吹く風だとしても、目にしたときの驚き、不思

議な嬉しさが蘇ってきました。

さくらさくらつい校庭に入り込む (故)久野 弘子

詠い出しの「さくらさくら」のひらがなの字形、並びから、

風に舞い散る花びらの動きや懐かしい歌が想起されます。か

つて誰にでも自由に開かれていた「校庭」は今、許可なしに

は立ち入ることのできない場所になってしまいました。桜の

花びらと同様、簡単に足を踏み入れられない領域にふと入っ

てしまったのでしょうか。すでに現世を旅立たれた作者。掲

載俳句を通してのご縁ですが、ご冥福をお祈りいたします。

月と日の名をもつ仏花馬酔木 奥村 頼子

これは薬師如来の脇立の、日光菩薩、月光菩薩でしょう。

この二菩薩は、お日様の明るく照らす光が苦しみの闇を消

し、また一方、お月様のやさしい慈しみの光が煩悩を消す、

といういわれもあるそう。馬酔木の白い花は、万葉の古来か

ら詠まれてきた花。作者が訪れた古刹に咲いていたのでしょ

う。

塩硝床備へし家や斑雪 白木 紀子

調べてみると、塩硝とは硝石のことで鉄砲の火薬原料。国

内ではほとんど産出されない硝石は、加賀藩の保護を受けた

五箇山で、秘密裏に生産されていました。囲炉裏の床下に穴

を掘って、干し草や土、蚕糞(さんぷん)を積み重ね、さら

に数多の工程があり、発酵熟成までに数年は必要でした。盛

んだった養蚕の蚕糞から肥料、火薬へ。そうした基盤を含ん

だ「備へし家」。隔絶した地域性を背景に、合掌造りの「家」

からかつての暮らしのありようも感じられます。雪深い里に

斑に残る雪が、息づく歴史を伝える春の光景。

春かたまけて人影動く寺の屋根 小柳 絲子

「かたま」くは漢字では「方設く」と書き、時を待ちもう

ける、という意味(広辞苑)だそうです。春が来るのを待っ

て、お寺の屋根に上がって瓦の様子でも見ているのでしょう

か。空の近いところで動く人影に、春の陽気が感じられます。

花大根母に供養の句集とす 重留 香苗

先ごろ句集『七つの子』を上梓された作者。元々句集名は

決めていたそうで、亡き母が唄っては慰められた〈木守柿母

口遊む「七つの子」〉の句から。宗也主宰の序に、「香苗さん

は「熱き人」である。」と。それは母より受け継いだもの。

母子のつながりの強さは、〈直情の性は母似よ葱坊主〉〈せつ

かちは母さんゆづり春一番〉その母は〈母米寿「おおきに」

ばかり云うて萩〉〈母の初盆小さめに花供ふ〉そして掲句。

「花大根」はアブラナ科、薄紫の小さな花です。菜の花の華

やかさとは違う、野趣と少しの寂しさがあるようです。それ

はまた「七つの子」の素朴で、若干哀愁を帯びたメロディー

に近いもの。時に作者の胸を温め、エールを送り続けてくれ

るのでしょう。亡くなられて十年目、御母堂へ何よりの供養

となったと思いました。

賽銭箱開けるパトカー万愚節 三矢らく子

賽銭箱を実際に開けたのは、お巡りさん。掲句の面白さは

「パトカー」の象徴的な言葉をもってきたところ。賽銭泥棒

のような事件性が、即伝わります。巡査という人を見たので

はなく、実際にパトカーを目にされたのかもしれません。「な

にかあったらしいよ。」みたいなひそひそ話、小さな噂。

ちょっと遠巻きにしている感が絶妙に伝わります。「万愚節」

の軽さに釣り合う距離感を「パトカー」が演出、そぎ落とさ

れた表現から臨場感が端的に伝わります。

勿忘草小さきものは集まりぬ 岩瀬うえの

一読、絵本『スイミー』を思い出しました。小さな魚たち

が大きな魚に対抗すべく、皆で集まって大きな魚を形づく

り、やがて堂々と光の中を泳げるようになった、というお話

です。集まったことで力が生まれるように、句末の「ぬ」の

完了の意味にも若干の強さを感じます。また一転、勿忘草は

水辺に群生して毎年咲き、辺りを優しい雰囲気にしてくれる

のも確か。強くて優しい勿忘草です。

平和こそ手と手をつなぐチューリップ 杉浦 紀子

一句に込められているのは、願いであり、祈りです。間隔

をおいて広がるチューリップの葉の連なりが、ちょうど人と

人が手をつないでいる姿に見えたのでしょう。毎日のように

報道される戦場の痛ましさ。「平和こそ」世界の願いの一句。

好きなのは彦根の濠や残り鴨 加島 照子

彦根城を囲むのは、内濠、中濠、外濠の三重の濠です。外

濠は一部のみ現存。きっぱりとした詠い出しから感じる、お

濠の今なお美しい様子。また豊かに水をたたえた濠に、残る

鴨たちの姿も目に浮かびます。

俳句常夜灯 堀田朋子

更衣お早うお早うございます 加藤かな文

(『俳句』六月号「お早う」より)

こんな愛すべき句を見つけた。そんな嬉しい気持ちにして

くれる句だ。作者の人柄を伺い知ることができる句だ。

中七・下五の微笑ましい素朴な表現は、十分に諧謔味がある。

人生において「更衣」を幾度も重ねた後の円熟による明快さ

が清々しい。更衣による人の心情を鋭く提示している。しか

も可愛らしく。更衣した朝のうきうきとした心持。良いこと

が始まりそうな明るい予感。昨日までとは少し違う自分になっ

たような新鮮さ。そんな気持ちで掛けた「お早う」の挨拶に、

同じように返された「お早うございます」が、とても嬉しい

ということだろう。朝の爽やかな声が聞こえてくるようだ。

こんな風に素直に、季語の本質を詠めたら本望だと思う。

朧月読経のごとく出刃を研ぐ 三品 吏紀

(『俳句』六月号「出刃を研ぐ」より)

作者は、厨房を仕事場とする方らしい。そのことで句意は

一層深くなる。「出刃」とは、ただの調理器具ではなく、作者

の暮らしを成り立たせてくれる大切なものだ。言わば、武士

にとっての刀のようなものではなかろうか。そんな「出刃を

研ぐ」という行為が、「読経のごとく」であるとは、なんと敬

虔な措辞であろうか。作者の仕事に対する真摯さと、「出刃」

への愛情が、あまりなく伝わってくる。

仕事納めと明日への準備をする作者の様子を見守っている

季語「朧月」が、ひと日の深い時間を思わせ、作者への労い

を感じさせる。この斡旋は、作者の心身の中に、料理人とし

ての人生への肯定感と覚悟があるからなのだと思う。

握る手に風の重さや風車 岸本 葉子

(『俳句』六月号「風の重さ」より)

勢いのある風にかざしたり、風がなければ自らが走ること

によって風を起こしてみたりと、風車がくるくると美しく回

るのを無心に求めた幼い頃を思い出す。確かに、風車の柄を

しっかりと握り締めていたはずだ。

風を受け止める面が最も広くて、「風の重さ」を一番感じる

のは、真正面からの風だろうか。そして、この真正面からの

風こそが風車を最も勢いよく回転させるのだ。掲句の「風の

重さ」という感覚は、良い風を捕まえた時の嬉しさと共にあ

るはずの実感覚なのだと思う。

幼い頃には意識に上らなかった感覚が、今、確かな裏づけ

をもって一句として成っていることに感動する。秀逸な気づ

きの句だ。

蜥蜴出づよろこぶはずの吾子居らず 高柳 克弘

(『俳句四季』六月号「よろこぶはずの」より)

子を思う親心が、日常生活の一コマに落とし込まれて自然

体で詠まれている。微笑ましさと共感がある。

親ならば、暮らしの中で経験するあらゆる機会を通して、

我が子にこの世界のものを知らせてやりたいと思うものだ。

その一つが、この時の作者にとって「蜥蜴」の出現だったの

だ。きっと、動物や昆虫などに興味津々のお子さんなのだろ

う。目にしたら全身で喜ぶだろうに、あいにく我が子は今こ

の場にいない。その残念さが親の心だ。

蜥蜴はひとところにじっとしていないものだ。忽ち物陰に

消えてしまう。タイムリーであることが求められる生き物だ。

この蜥蜴は、尻尾のさきまで日の光を照り返して美しい色を

していたのではなかろうか。消えた場所を暫く見つめている

作者の姿が浮かぶ。

膝ついて臍から曲げて髪洗ふ 柴田 千晶

(『俳句四季』六月号「舟を漕ぐ」より)

季語「髪洗ふ」は、単に日常の行為というだけでなく、豊

かな情緒を含んでいると思う。ことに女性にとっては、時に

特別な行為になる。正に心まで洗われることもある。

掲句において、作者はどんな時どんな気持ちで髪を洗って

いるのだろうと、想像するしかない。ただ、上五・中七で自

己の姿勢を具体的に提示しているだけだ。けれど「膝をつい

て臍から曲げて」という表現は、なにか祈りを捧げているか

のように感じられる。悲しみか、怒りか、後悔か、そんなも

のに捕らえられた身を、洗い清めているかに感じられる。

中でも「臍」という言葉に注目した。句を骨太にしている。

ユーモアも漂よってくる。誰しも同じ姿勢で髪を洗いながら、

日々を生きているのだなあという優しい共感がある。

竹の秋勿来にふつと馬蹄音 高﨑 公久

(『俳句』六月号「桜」より)

「勿来(なこそ)」という地の固有名詞が、効いている。歌

枕「勿来関」として多くの文学碑が立つ名所だ。常陸国と陸

奥国の境であり、多くの旅人が行き交った要の地でもある。

一方、大和時代に蝦夷の南下を防ごうとした要衝であったり、

戊辰戦争の舞台となったりと、血なまぐさい歴史も持ってい

る。いわき市在住の作者には、勿来についての多くの知識と

思い入れがあるのだろう。親しみを持った挨拶句になってい

る。どんな場面の「馬蹄音」なのかが気になる。

「竹の秋」は、春、万象が芽吹く頃、竹だけが筍に精魂を尽

くして葉を黄ばませている様子を言う。我が道を行く気骨の

ようなものを感じる。この地で人間が何をして来たとしても、

どんな歌に詠まれたとしても、勿来はずっと勿来であり続け

るだろうという作者の心情を受け取った。