|

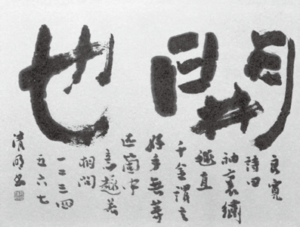

井垣清明の書27開 也平成7年(一九九五年) 九月 釈 文開也(かいや) (ヒラケリ) |

流 水 抄 加古宗也

大岩をご神体とし鳥兜

土器(かはらけ)に墨文字のこり秋の声

この橋を渡れば国府銀杏散る

松色を変へず碑の面を濡らす雨

小春日を来て碌山の鐘をつく

神旅にあれば注連縄はづしあり

初冬や段戸に発す大矢作

即かず離れず冬黄蝶眩しみつ

里寺や落葉の嵩にある温み

祖父江けふ銀杏眩しきほど光る

ぎんなん降るどの路地裏を曲りても

石蕗咲いてをり検番の竹矢来

拝殿はいつも無施錠神の留守

神旅にあれば拝殿がらんだう

米津神社

氏神の留守をあづかり二軍神

ふいに来て男や鳩を吹き始む

三和最明寺

時雨坂のぼり禅道大和尚

祝 岡田季男同人卆寿

鳩寿なれば百寿すぐそこ梅ふふむ

真珠抄 十二月号より 珠玉三十句

加古宗也 推薦

十六夜や姨捨駅の二番線 鈴木 恭美

秋思ふと夫の歩幅のやや戻る 重留 香苗

未だ解けぬ妻との誤解蚯蚓鳴く 石崎 白泉

辺野古いま憤怒の色の鰯雲 安井千佳子

秋晴やたたきて綿布柔軟に 稲垣 まき

十本の畝に十種の秋を蒔く 鶴田 和美

涙にも種類いろいろ秋の風 奥村 頼子

秋燈を集め平積み新刊書 工藤 弘子

小鳥来る耳で数ふる二羽三羽 堀田 和敬

熟れ通草どの蔓引くも動かざる 大杉 幸靖

指先に楽しき迷ひ秋果選る 髙𣘺 まり子

昨日までありし冬木の伐られけり 飯島 慶子

新米や揃ひの箸を買ひ求め 春山 泉

秋一日書斎代はりの四畳半 渡邊たけし

秋の昼チェロの大きさ人一人 竹原多枝子

ハイキングマップ片手に芒原 荻野 杏子

気構へは青春のまま敬老日 加島 孝允

水音も風もさびゆく下り簗 水野 幸子

草紅葉古窯に続く瓦道 高柳由利子

稲架一つ一人で一日棚田刈る 中井 光瞬

足絡ませ影さへ冴ゆるタンゴの夜 大澤 萌衣

並走の列車離れてゆく秋思 松田美奈子

ドローン仕舞ふ牛小屋の秋没日 長村 道子

小鳥来る来てくれたんだなと思ふ 堀田 朋子

魔女服の裾たくし上ぐハロウィン 喜多 豊子

赤のまま一人渡れるだけの橋 深見ゆき子

アクリル板秋の向こうの見えにくし 浅野 寛

吹き返す風なまぬるき野分かな 藤井 歌子

コスモスの風吹けば影からまりて 稲吉 柏葉

大鍋に煮える味噌どて在祭 近藤くるみ

選後余滴 加古宗也

十六夜や姨捨駅の二番線 鈴木 恭美

「十六夜」という季語がいい。十五夜の翌日、つまり、

仲秋の名月は昨夜のこと。そこに「宴のあと」という思い

がある。事実、十六夜の月はゆっくりと上がってくる。「十六

夜」を「いざよい」というのは「満月よりもおそく、ため

らうように出てくる」からだという。一方で、その語源は「躄

(いざり)」にあるともいわれている。お尻をひきずって、

ゆっくり歩む様なのだと思う。たった一夜の違いだが明暗

という意味でも、そこに厳しい一線があるようにも思える。

昼間なら眼下に美しい曲線を描く千曲川が善光寺平らに

向ってゆっくり流れるのが見える。あるいは、夜は仲秋の

名月が川面に映るのかもしれない。小説『楢山節考』に姨

捨山が出てくる。麓の村々では、貧乏ゆえに老人は山に捨

てなければならないという慣習があり、孝行息子が苦悶す

る物語であるが、事実、この姨捨にはそれがあった。芭蕉

もこの地を訪れて「田毎の月」を詠んでいる。「二番線」

の措辞にドラマがあって強い魅力を感じる句だ。

秋の昼チェロの大きさ人一人 竹原多枝子

チェロはバイオリン属の弦楽器の中でも大型で、バイオ

リンの大きさの約二倍もある。椅子にかけて両膝の間に胴

体をおくようにして演奏する。音はバイオリンと正反対で、

ゆったりとしたやわらかくボリュームのある音を出す。最

近は葬送のときなど演奏されることが多くなり、なじみの

弦楽器になっている。この句、その大きさをいうのに「人

一人」といっているところが面白い。それによって、演奏

家と聴衆の間を思い切り近づけることに成功した。

水音も風もさびゆく下り簗 水野 幸子

鮎は別名「年魚」と呼ばれる。それは、寿命が一年であ

ることを示唆する呼び名だ。例えば琵琶湖で生まれた若鮎

は姉川を遡上する。まず河口付近に簗を組み、その簗を越

えようとする稚魚を汲む。それをのぼり簗というが、ここ

で汲み上げられた稚魚は現在、全国の渓流に放流されてい

るという。稚魚がある程度成長すると若鮎という。逆に秋

になると鮎は河を下る。それは産卵のためで、それを捕ま

えるのが下り簗ということになる。下り鮎を別に「錆鮎」と

もいうが、それは鮎の婚姻色をそう見立てたものだろう。上

掲の句は鮎の錆色だけでなく「水音」にも「風」にも連想を

ひろげていて、それが何とも心地よい詩情をかもしている。

秋燈を集め平積み新刊書 工藤 弘子

「平積み」というの本屋さんの本の並べ方を言っているも

ので、本は普通、立てて書棚に並べられる。本屋の展示の

仕方にもう一つ「平積み」というのがある。書棚に並べた

ものは背表紙しか見えないが、平積みは表紙を見せるため

の並べ方で、どの本屋さんもよく売れる本、たくさん売り

たい本を平積みにする。さらに平積みをたくさん積み上げ

ることで、客によく売れていますよ、といわんとする方法

でもある。そんなスペースは自然に灯りを集めて明るくなっ

ているし、明るく見える。「秋燈を集め」によって、平積み

のスペースがいかにも活気づいて見えるのが楽しいのだ。

昨日までありし冬木の伐られけり 飯島 慶子

与謝蕪村の句に《牡丹切て気のおとろひし夕かな》があ

る。さし当って、上掲の一句はその現代版といっていいの

ではないか。

涙にも種類いろいろ秋の風 奥村 頼子

悲しいときに出る涙、うれしい時に出る涙。感動したと

きに出る涙、その他。

秋という季語は感覚だけでなく、感情も敏感に反応する

季節でもある。

秋一日書斎代はりの四畳半 渡邉たけし

「書斎がはり」がいい。はずむ心がよく沁み出ている。

映画などに立派な書斎がしばしば登場するが、じつはああ

いう立派な書斎はつまらない。ただ単に装飾品といっても

いい。白洲次郎、正子の武相荘を訪ねたとき、しっとりと

落ち着いた備品とじつにしっくりとくる骨董品に心なごま

されたが、その中で、私が一番気に入ったのは、正子の書

斎だ。庭に向いた大きな窓(外が見えるわけではなく、純

粋に明り取りだ)の前に簡易な、それもけっして立派とは

いえない大きな机。手を延ばせば届く距離の本たち。大き

さはやはり四畳半くらいか。たけしさんも秋の一日、いい

ところを占拠された。

気構へは青春のまま敬老日 加島 孝允

私も皆さんもそうだと思うが、体力的に少々衰えたかな

とは思うものの精神的には少しも老いていないつもりとい

うのが実感だ。というよりも、あっという間に今があると

いう驚きだ。まだ、未確認ではあるが「敬老の日」を「老

人の日」と変えるとか変えないとか。老人をいよいよ老人

という思いに追い込んで、早々に全てをリタイヤさせよう

としているような悪だくみが「老人の日」には見え隠れす

る。如何か。

竹林のせせらぎ 今泉かの子

青竹集・翠竹集作品鑑賞(十月号より)

空蟬や空は大きく迷ふもの 中井 光瞬

不寛容の時代の息苦しさを浩然と受け止めてくれるような

おおらかさを感じます。自由に飛べる空にあって、迷っても

よい自由もあるのだと。未来へ向かうものの迷いや逡巡を急

き立てず、責めることなく広がっている「空」という世界。

そこは文字通り翅を拡げて飛べる空です。残された空蟬から

大空へと飛び立った一つの命の行く末。作者の眼差しのあた

たかさが、読む者の胸にもやさしく伝わってくるようです。

竹皮を脱ぐ桶狭間には化け地蔵 渡邊たけし

桶狭間の戦いがあったとされる場所は名古屋市内にもあり

ますが、この化け地蔵は豊明市。落ち武者等、亡霊の目撃談

があり、供養のために安置されたそうです。成長のために皮

を脱ぐ竹と、すぐその傍らに置かれたお地蔵さまと。歴史の

闇の傍らで、竹は節をつくりしなやかに伸びていきます。

青空の笑顔のやうなマスカット 水野 幸子

下五に置かれた「マスカット」の響きの心地よさが、余韻

となって爽やかさを残します。「青空の笑顔」という象徴的

表現もストレートに届きます。マスカットの鮮やかなきみど

り色や、甘く香りもよい美しい一房が見えるようです。

手をつなぐは男同士よ恋螢 天野れい子

多様性の現代は、性差を越えて誰もが生きやすい社会に、

というジェンダーレス、フリーになりつつある社会。恋に落

ちた相手がたまたま同性だったということなのでしょう。螢

はわかりませんが、実は同性愛的行動は、動物でも自然界に

おいて広く見られるようです。さて、螢の明滅が引き寄せる

恋の行方や如何に。

呼び鈴のやうなおへそや水着の子 村上いちみ

まことチャーミング。この水着の子のおへそは、何かが始

まるきっかけのよう。「呼び鈴」のたとえが、知らせる合図

を子ども自身が装置してもっているような、たのしさを感じ

ました。肌感覚に近い素材の水着から、天真爛漫な子どもの

あどけなさが伝わる作品です。

迅雷の響き楽しむ娘は強し 神谷つた子

大地を轟かす雷の音や光は、かつて自然界の異変、何かの

暗示と畏れられていました。その雷鳴を楽しめるとは、肝が

据わっているのでしょう。若さゆえ、もあるでしょうか。天

と地の間の空中放電から、得られるエネルギーがあるのかも

しれません。太鼓を打ち鳴らす雷神さまと頼もしい娘御と。

人間の匂いさまざま髪洗う 斎藤 浩美

髪を洗う行為の清浄さ。生きている体はものを食べ排泄し、

の連続で維持されています。匂いは体臭というより、日々新

陳代謝によって「生」を得ている生きものの匂いでしょう。

人の生の営みの一つとして、客観的にとらえた「髪洗う」。

足裏見せて終る検診象の夏 阿知波裕子

上から読んでいって、下五でなるほどと納得。重い体重を

支えるだけに、足の負担は大きくまたそれなりのケアも必要

でしょう。象の足の裏は、案外敏感で耳の代わりに振動を感

受できるとも聞きます。日本の暑い夏を乗り切る検診の一齣。

遠花火今の二階は空きしまま 服部 喜子

中七下五の措辞から逆に、かつての二階はそこで暮らす人

の声がし、あちこち歩く人の動きがあったのだとわかりま

す。今の部屋の人気のない感じから、ふと思い出されるにぎ

やかだったあの頃。遠花火の響きと遠い思い出と。

新涼や「青空文庫」のリスト見る 荒川 洋子

「青空文庫」は、本を電子化した無料のアプリ(有料もあ

り)。著作権が過ぎた作品を中心に、入力校正等、すべてボ

ランティアの力で運営。一万五千点以上収録の公開書架です。

「灯火親しむ」趣とは異なりますが、誰でもが自由に読める

ネット上の図書館で、好きな本を探すのも新しい読書の秋。

この国に戦争があった遠い夏 鈴木 恭美

句の内容を逆説的にとらえました。今の平和な時代に、戦

争の記憶を風化させてはならないというメッセージ。また

「遠い国に戦争がある今の夏」。憎しみの連鎖しか生まない戦

争が、今この地球上で起きています。それは、決して遠い国

のことではないのだと、時空を超えて告げているように思い

ました。

言葉など通じなくてもトマト食ぶ 鈴木こう子

元気が出ます。とりあえず食べてから、という勢いがあり

ます。イタリアどこか、異国の地でしょうか。太陽の恵みの

ようなトマトを口に入れて、活力を体の中へ入れるのです。

生でも炒めても煮込んでも、如何様にも万能なトマトです。

淋しさに馴れてゆく日々吾亦紅 近藤くるみ

この秋は各地で吾亦紅の花をよく見かけました。鮮やかな

紅色が次第に落ち着いた色合いへ変化するのと同様に、淋し

いという心持ちも時の流れに変わりつつあるのでしょう。吾

亦紅はその色を落としても風情がある花、思いもまた。

一句一会 川嵜昭典

今月から約二年ぶりに、こちらの欄に書かせて頂くことに

なりました。よろしくお願いします。

東京の渇きを癒す蜜柑かな 大竹多可志

(『俳壇』十月号「故郷」より)

「東京の」と読み進め「蜜柑」が出てくるところがとても

意表を突いている。とかく加工食ばかりになるであろう東京

での食事に、加工をしていない自然のままの蜜柑は生命その

ものに思えるだろうし、また、乾いた人間関係の中で、蜜柑

だけがそのみずみずしさで、潤いを与えてくれる、というこ

ともあるだろう。いずれにしろ、作者の手の中にある蜜柑

は、無機質な都会の中で、生きたものとの繋がりが感じられ

るものなのだ。

七夕や硝子の中の魚の恋 長島衣伊子

(『俳壇』十月号「魚の恋」より)

魚たちも、水槽の中ではその空間の中だけで恋をしなけれ

ばならない。けれども、私たち人間も、その生活範囲の中だ

けで恋をしているし、織姫と彦星にしても、事情はあるにし

ろ、その広い宇宙の空間の中でお互いの存在しか知らない。

他人と出会うというのは、それほど狭く、かつ、一たび出会

えば、それは偶然ではなく必然ということなのだろう。

闇といふ美しき文字青葉木莵 武藤 紀子

(『俳壇』十月号「母の指」より)

闇という漢字は「門」に「音」と書く。確かに「やみ」を

真っ暗という意味で考えれば、締め出すものという意味の

「門」に締め出されたものという意味の「光」と書いた方が

適切なのではないかとも思う。ただ、真っ暗な中に一人取り

残されたとき、他人を探す一番早い方法は、光を起こすこと

ではなく、声という音を発することだろう。「誰か!」と叫

べばいいのだ。そこに「門」に「音」という必然性がある。

暗がりの中で、作者が青葉木莵の声を聞く。それはまさに、

門を突き抜けてその存在が届いたことを意味する。闇の中で

作者が青葉木莵と繋がった瞬間が、この句だ。

メロン喰ぶ吾に過ぎたる友二人 山田 貴世

(『俳壇』十月号「瑞の輝き」より)

友というのは不思議な存在で、普段は自然に付き合ってい

るのだけれども、ふと、なぜこんな自分に付き合ってくれて

いるのだろうと考えてしまうときがある。だいたいそういう

ときは、自分たちの身の回りに起こった問題を解決しようと

しているときに多い気がする。それまで同じように時間を過

ごしてきたはずなのに、その友の価値観やしっかりとした考

え方、取り組み方に舌を巻いてしまう。掲句のメロンは、そ

んな友への敬意を感じさせる。また、いくつかに切り分けた

メロンは、作者と二人の友とが、一つの気持ちを分け合って

いるようにも感じられる。

三方に箒の音や秋の空 山口 昭男

(『俳句』十月号「烏賊の目」より)

俳句において何を詠むか、というのは、何を詠まないか、

ということでもある。掲句には場所が書かれていないが、箒

の音が静かに聞こえるということは、広い境内のような場所

だろう。それだけで、読者は各々の心に残る寺院などを想像

することとなり、静かな、広い気持ちとなる。そして「秋の

空」の季語によって、その気持ちは一層豊かになる。言って

みれば、箒の音と秋の空しかないのだが、逆にそれだけで、

イメージは広がって、気持ちの良い十七音を楽しむことがで

きる。

蟋蟀の子や跳ねるには床すべり 仲村 青彦

(『俳句』十月号「秋」より)

ケースの中で生まれた蟋蟀の子が、ケースを抜け出してし

まったのであろう。本来なら慌ててケースに移すところだ

が、それには及ばず、逆に蟋蟀の子の方が跳ねたいのに跳ね

られないと慌てている。小さなものへ向ける眼差しがとても

優しく、俳味がある。

曼殊沙華つくづく生きて下されよ 渕野 陽鳥

(『俳句』十月号「つくづく」より)

生きにくい時代、と言われる。食べ物も豊富で、医療など

の手当ても行き届き、ルールの整備もされ、単純に長生きを

するという意味では、人間は十分に生きやすくなった。ただ

生きやすくなった分、どう幸せに生きるか、という生きる意

味については、見つけにくくなっている、ということだろ

う。現に私も仕事をしていて、いわゆる精神疾患の人は増え

ているように肌で感じるし、厚生労働省のデータにもそのよ

うに表れている。曼殊沙華は、気付けばずっと茎が出て、花

が咲いている。それは、意味など考えず、まず真っ直ぐに生

命を伸ばしていることでもある。人も、何も意味など考え

ず、このように生きられれば、どんなにか楽だろうと思う。

「つくづく生きて」という、ただ生きることへの直視が、別

の意味で必要な時代になったのではないかと思う。