|

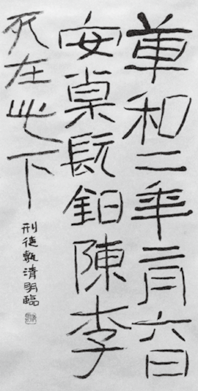

井垣清明の書58臨章和二年陳李刑徒甎平成23年(二〇一一年)七月 釈 文章和二年(88年)二月六日、安口(地名)の鉗(こんけん) |

流 水 抄 加古宗也

能笛の鋭き一声や走り梅雨

隅田いまエイト揃ひぬ桜葉に

祇園路地幾重にも折れ走り梅雨

松の蕊こぞりここより登城坂

山城に殉国碑立ち走り梅雨

栴檀の樹に背をあづけ風涼し

三ヶ根山三句

紫陽花や三ヶ根山に軍馬の碑

英霊の山や紫陽花よく似合ふ

山頂に先師の碑立ち青嵐

五月雨や宇多路に多きむくり屋根

子狸をむじなと呼べり栗の花

水分の社殿は丹塗五月雨るる

老鴬や釣瓶井戸なる丹生真名井

左右左茅の輪の濡れてをり

いまもある佐吉の生家栗の花

山法師百折不倒信條に

鉄舟の三行幅や走り梅雨

上向きてべそかく羅漢五月雨

家ごとに小さき橋架け古簾

花街に二階家多し簾吊る

高瀬川渡れば祇園簾吊る

光 風 抄 田口風子

鳴海誓願寺5句

芭蕉像まで梔子の白き風

緑風の影を重ねて卵塔墓

風よりも揺れすぎてゐる小判草

松の根踏むまじ夏蝶のごと歩く

靴とんと履く菩提樹の花の風

鳴きながら舟に運ばる鵜籠の鵜

銀行の屋根に屋根神南風吹く

鵜舟みな平らに繋ぐ雨の昼

蝶の影日傘の影を過りけり

浮いてこいはやしし子等の真ん中に

真珠抄八月号より 珠玉三十句

加古宗也 推薦

短刀を腰に行司の暑き日よ 大澤 萌衣

探鳥の帰途に求めし桜漬 堀口 忠男

卯の花腐し括り女の括りだこ 堀場 幸子

ビックバンドの分厚き音色夏に入る 坂口 圭吾

山蕗や榛名の水で暮らす村 春山 泉

薫風に吹かれて少し若くなる 堀田 朋子

うたた寝の唇動く夕立かな 田口 茉於

菖蒲田や背中合せに擦れちがふ 江川 貞代

梅雨に入る中待合の長き椅子 天野れい子

下駄履いて五衛門風呂に昭和の日 加島 孝允

図らずも人に距離置く薄暑かな 池田あや美

校舎まで植田の風の吹く日かな 水野 幸子

すててこで来て鳩に餌をやるをとこ 岡本たんぽぽ

走り梅雨婿に似て来し孫の顔 磯貝 恵子

コロッケの立食ひ旨し麦の秋 酒井 英子

手術日を決めて帰宅す梅雨晴間 鈴木こう子

秘儀のごと受粉の作業ズッキーニ 鶴田 和美

紫蘇もむや一気に厨活気づく 辻村 勅代

もう誰も傷つけないで終戦忌 飯島 慶子

麦の秋風そよぐといふは心にも 米津季恵野

麦秋や廃線あとの駐車場 神谷つた子

妻に腕貸して若葉の風を歩す 鈴木 帰心

後ろから鳧の一蹴り帽子落つ 冨永 幸子

打水にかけ込んでくる子どもかな 加納 寿一

唯一無二と新横綱や涼しげに 服部 喜子

母の手に触れ母の日と思ひけり 鈴木まり子

一周忌終え住職と古茶を汲む 高濱 聡光

嬬恋村キャベツの兵に入道雲 渡邊 悦子

夏立つや一番辛いルウを買ふ 石川 裕子

麦の秋小言の多き母乗せて 岡田真由美

選後余滴 加古宗也

薫風に吹かれて少し若くなる 堀田 朋子

「薫風」という言葉は、和歌では「花や草の香り運ぶ春

風など」意で使われ、「春風」などの意。連歌では「風薫る」

が初夏の風として意識されはじめ、俳諧で「薫風」とも使

われるようになった。と歳時記に記されている。つまり、

使われる場所により、時代により、その意味が微妙に違っ

てくる。掲出の句はまさにいまの季語であり、本意も今様

のものとして理解されるべきものだろう。そして明るいの

がいい。先行きが不透明な現代にあって、薫風に若さを期

待しているところがいい。ときにはせつなくもあるが、同

時に前向きな姿勢をおのれに課していて美しい。

もう誰も傷つけないで終戦忌 飯島 慶子

「終戦忌」は正しくは「終戦記念日」という。他に「終

戦日」「終戦の日」「敗戦日」「終戦忌」などといういい方

があり、「八月十五日」といういい方もある。この「八月

十五日」は他の言い方と違って、戦争ということが言葉の

上に出ておらず、季語として的確なものかどうか、という

議論もある。短い言葉で、季節感と意味を表現しなければ

ならない「季語」は常に賛否両論がつきまとうものなのだ

ろう。

第二次大戦の後も、いつもどこかで戦争が続いており、

この地球に真の平和が訪れたことがない。世界人類のほと

んどが戦争を否定し、憎んでいるにも関わらず、どうして

戦争・紛争は続くのか、何もわからない子供たちにとって

は理不尽そのものだ。「傷つけないで」が胸にささる。

一周忌終え住職と古茶を汲む 高濱 聡光

作者はトヨタ系企業に勤務しながら、長男ゆえに遠く離

れたふるさとの父母の面倒を見てきたと聞く。両親が病床

についてからは、毎週のように何時間もかけて親の面倒を

見るために通ったようだ。

この句には、親の面倒を精一杯しましたというある種の

安堵感が見立えていて、ほっとさせられる。「古茶」とい

う季語の斡旋がいい。ちなみに、「新茶」は香りがよく、「古

茶」は味がいい。

若竹発行所のある西尾市は上質な茶の生産される茶処と

して近年いよいよ有名になってきているが、茶の中でも抹

茶の原料となる碾茶の生産地として有名で、このところ、

生産が追いつかない爆発的な需要がつづいている。そして、

その多くがヨーロッパを中心とする海外からの注文で、西

尾茶共同組合長の話では、いつこの異常な需要が止まるの

か不安だという。ブームではなく定着してほしいと思って

いるのだろう。

山蕗や榛名の水で暮らす村 春山 泉

富田うしほの句に

ゆるぎなき赤城榛名や常閑忌

という句がある。群馬県には赤城・榛名・妙義という名峰

があり、その二つを詠み込んだ句だが、三山のうちの妙義

が句には出てこないが、上州を愛する者たちにとっては、

当然のことながら、「赤城・榛名」に続いて、心の中で「妙

義」と詠んでいるのだ。これまで、上州・山紫会の吟行会で、

このいずれの名峰も案内していただいている。榛名には梅

見をかねて訪れたことがあり、三山の中で、最もおだやか

な山容をいつも見せてくれる。

山の水は澄んでいて旨い。そんな水で暮らす人々は皆お

だやかな人ばかりだ。私は「伽羅蕗」が大好物で、ことに

山蕗を炊いたものは旨い。つまり醤油でもって、じっくり

煮たものが旨い。

うたた寝の唇動く夕立ちかな 田口 茉於

夕立のただならぬ気配に、うたた寝をしていた人の口が

動いたのだろう。「うたた寝」という浅い眠りのありよう

を意外に的確に、かつ具体的に表現して面白い。「夕立かな」

の「かな」の詠嘆もよく効いている。

卯の花腐し括り女の括りだこ 堀場 幸子

絞りの町、愛知県有松での一句だろう。その昔には「鳴

海絞り」といって、東海道をゆきかう旅人たちのお土産と

して人気があったようだ。布を硬く、糸で絞り固めて、そ

れを藍壺に浸し、染めつけたあと乾燥させ、絞った糸をは

ずすと、その部分に美しい紋様が表われる。糸で括るとい

う作業は大変で、絞り女は年季の入った女性が多い。

ビツクバンドの分厚き音色夏に入る 坂口 圭吾

「ビツクバンド」というのは、私の浅い知識ではブラス

バンドのジャズバンドといったもので、管楽器を中心とし

てのバンド構成になっている。いきなり、天井が抜けるよ

うな大きな音で演奏が始まったりして、あちこちの大学で

同好会があり、かつては人気があった。

木漏れ日の小径 加島照子

青竹集・翠竹集作品鑑賞(六月号より)

城垣の豊かな反りや初桜 酒井 英子

優美な天守は捨てがたいのですが、そびえ立つ石垣の力強

さは人を引きつけ、石垣の加工や積み方に時代を推測する事

も出来ます。垂直な石垣ではあまり高く積む事が出来ず、又

勾配を急にすればする程崩れやすくなります。石垣の下部を

緩やかにする事で安定させ、上部に反りを付ける事で強度と

防衛力を増すのです。間近で見上げると圧巻の石垣ですが、

様々な工夫が凝らされているのも興味深いです。城垣には桜

が何よりも似合いそうで取り合せも素敵です。

花びらを乗せて計りし曳き売り女 中井 光瞬

花びらの一枚一枚に視点を向けた作者の細やかな観察眼が

巧みです。曳き売り女の何気ない所作を優しい写生句で詠ま

れたのはさすがです。春らしい風情のある一句に景を想い浮

かべてみました。

春を切る春を繕ふ宇野亜喜良 渡邊 悦子

繊細で気品に満ちた独自の作風の宇野亜喜良のイラスト

は、捉えどころのない表情の少女や幻想的な世界を描きま

す。虚ろなまなざしや神秘的な動物等多くの人を虜にしてき

ました。春を切る、春を繕ふと詠んだ作者の感性が、宇野亜

喜良の作風をうまく表現されていると思いました。

警笛を鳴らすS L 花ふぶき 松元 貞子

大井川鉄道は、大井川上流の電源開発と森林輸送を目的と

して大正時代に創設されました。それまではイカダや船、峠

越えの馬、徒歩以外に交通手段が無かったこの地域の生活を

一変させました。今は観光列車として風光明媚の地を走り、

桜のトンネルや接岨湖の真中にある無人駅等見所満載です。

油屋は今は昔に菜種梅雨 高柳由利子

かつて油は宗教儀式や宮中に献上される等大変貴重な物で

した。扱っていた油は主に「荏胡麻」「菜種」「綿実」等から

絞って灯火等とて利用されてきました。今も生活に欠かせな

い油をこれからも大切に使っていきたいものです。

腹割かれ握られてゆく春鰯 坂口 圭吾

新鮮な鰯のまま腹を割かれ握られた寿司は、きっと美味し

かった事と思います。今が旬の鰯は青背の魚で脂も乗って、

足が早い魚なので、鮮度が大切なのがよく伝わってくる句に

なっています。栄養満点の鰯を積極的に食べたいものです。

鑿に聴く木の息づかい花の昼 濱嶋 君江

鑿は用途や彫る材質によって種類が多く、実に日本人の細

やかな技術力で様々な作品が出来上がります。木の息づかい

を聴いて彫り進めるとはよく言い得ています。見応えのある

作品が、出来上がるのを待遠しく思わせる様な一句です。

崩れたる涯に降りしく花の雨 荒川 洋子

能登半島地震によって多数の犠牲者や被害が発生しまし

た。一年以上経た今でも復興が進まず、崩れた涯もそのまま

になっています。そんな景を降りしく花の雨と詠む作者は、

きっと心を痛めて立ち尽したのではと思われました。

業平忌紅き印泥山にする 梅原巳代子

在原業平は、平安時代の貴族歌人です。有名な歌の「ちは

やぶる・・・」の作者で、情熱的な恋愛の歌を多く詠んでい

ます。印泥は使う度にしっかり練り混ぜて使います。山にす

ると言う表現が面白く、業平の情熱を紅の印泥に表している

のが、上手い取り合せになっていると思いました。

はらんぼう彼岸参りの土佐土産 大石 望子

高知で広く親しまれている「はらんぼ」は、鰹の腹の部分

で鮪の大トロに相当する貴重な部位で、一尾から一枚しか取

れません。非常に脂が乗っていて塩焼きが一般的ですが、他

にも料理法が有り美味しさが楽しめます。土産にすれば家族

の喜ぶ顔が浮かぶ様で、楽しい句になりました。

花の塵惜しまれながら掃かれけり 水野由美子

一年に一度国中の人々を元気付けてくれる桜の花ですが、

やがて散ってしまいます。惜しむ心は皆同様に感じていま

す。桜にはそれぞれの思いが一杯詰まっていて、他の花には

無い特別な花なのです。私も又来年も楽しみにと自分に言い

聞かせて、花の塵を掃いています。

舞えば身のどこか鳴る巫女八重桜 大杉 幸靖

お神楽の巫女舞の時に持つ鈴には、魔除けや神様を呼ぶ効

果があると言われています。三段の輪状に七個・五個・三個

と縁起の良い奇数に起因しています。厳かな神前で耳を澄ま

すと、その澄んだ鈴の音が心に泌み渡る清々しい一句に仕上

がっています。

一句一会 川嵜昭典

水温む頃の母郷を思ひをり 伊藤 康江

(『俳句四季』六月号より)

おそらく故郷は誰の胸にもいつもある。いつもあるが、日

常の忙しさはそのことをいつも忘れさせる。人間は目の前の

ことに集中しやすいようにできているのではないか。そして

現代的な暮らしは、目の前のことを集中させることに拍車を

かける。そんなときに自分らしさを取り戻させてくれるの

は、やはり自然だと思う。掲句では、ふと手に触れた水がほ

のかに温かくなった、その触感が頭の、もしくは心の中の故

郷への思いを刺激したのだろう。これまでに自身が生きてき

た道筋を思い出し、思い出したときに訪れるひとときの安ら

ぎにほっとする。今の生活では手に触れるものといえばどう

しても人工物ばかりになってしまうけれども、掲句のような

触感を大切にしたいと思う。

時の日や時計三つのずれ微妙 山田 貴世

(『俳句四季』六月号より)

時間の感覚というのは人によっても、生き物によっても、

また同じ自分でもそのときそのときで違ってくるのは既に知

られていることだが、その感覚はあてにならず、きちんと目

で認識するには時計しかない。その時計も正確さを追求して

はいるが、それはその時計単体での正確さでしかない。掲句

の「時計三つのずれ微妙」というのは言いえて妙で、それぞ

れはきちんと動いているのに合っていない、でも大きくずれ

ていると言うほどでもない、ほどほどのところで妥協しま

しょう、というのは極めて人間的でまた人間の知恵であるよ

うにも思う。結局のところ世の中の調和を保つには、そのよ

うな妥協がいいのだろう。

新婚期過ぎをり浅利砂吐けり 内野 義悠

(『俳句四季』六月号「醒めて凪」より)

二人の関係が少し落ち着いたころのキッチンの様子だろ

う。ボウルに浅利がいくつも入っている。あるものは水を吐

き、あるものは砂を吐き、勝手気ままに振舞っているが、そ

れは今の自分たちなのかもしれない、という感慨。相手に合

わせようとしていた時期は過ぎ、お互いが別々の方向に顔を

向ける。少し寂しくもあるが、一方で相手に合わせなくとも

同じ水の中にいるという安心感は持っている。長い夫婦生活

の、その一時期を切り取ったかのようで面白い句。

時のあやふや春泥をとびこえて 江崎紀和子

(『俳句四季』六月号「目の青き人」より)

春泥を飛び越えたとたん、迷いを吹っ切った、と読んだ。

とかく春は物思いに沈んだり、ぼうっとしてみたり、春に

酔ってみたり、そんな状況が掲句の「時のあやふや」なので

はないだろうか。そして春泥を、春特有のまだ形のない何か、

と考えれば、春泥を飛び越えたとたんに気持ちが定まったと

思われる。少し内省的で、しかし勇気を得られるような句。

人生を途中下車してビヤホール 高橋 将夫

(『俳句四季』六月号「傘寿越え」より)

「人生を途中下車」という言葉が大胆だ。今日は仕事帰り

にちょっと寄り道、というレベルではなく、人生自体を大い

に楽しんでいる。確かに考えてみれば、他人の人生をコント

ロールすることはできないが、自分の人生はどうにかコント

ロールすることはできる。自分のしていることを仕事とプラ

イベートとに厳密に分ける必要もない。生きることそれ自体

を一つと捉えれば、掲句のような心持にもなるかもしれな

い。どこか救われる一句。

いつときは空のものなる落花かな 上田日差子

(『俳句四季』六月号「さくらさくら」より)

桜の花が枝を離れ、地面に落ちる。それを人は落花とい

う。しかし、枝を離れ、落ちるまでの間、桜の花弁は美しい

旅をする。それを下から見上げれば、それまでは桜の木のも

のだった花弁が、空中に広がり、あたかも空の所有物である

かのように感じられる。とはいえそれは、すぐに地面に落ち

る。その瞬間のはかなさは、一瞬であるがゆえに美しい。

春風に押されて歩く埠頭かな 中西 夕紀

(『俳句四季』六月号「春の鳥」より)

春風はのどかな、穏やかな風であるから、そんな春風に押

されるほどの状態とはどんな状態だろう、と考えを巡らせる

と、途端にこの句が興味深くなる。春であるので、何か物思

いに沈んでいるのか、それとも春風にまで押されるほどの無

力感を抱いていたのか、いずれにしろそんなに強くないのは

確かだろう。一方でこの句には悲壮感はなく、そんな状態を

も楽しんでいるかのような気持ちが感じられる。ふだん人

は、自分の体や気持ちをコントロールできているつもりに

なっているけれども、それは思い上がりで、それぞれの季節

に、その自然に反応している体や気持ちを持て余してしまう

こともあるのではないか。それを受け入れ、持て余したまま

振舞う余裕がこの句にはある。