|

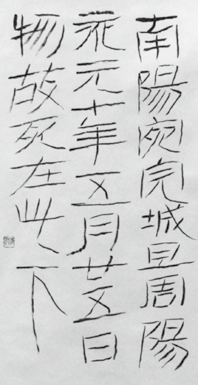

井垣清明の書60臨周陽永元十年刑徒甎平成23年(二〇一一年)七月 釈 文南陽(郡)宛(県)の完城旦(刑罰名)の周陽、永元十年(98年) |

流 水 抄 加古宗也

備前壷膝の上に抱き晩夏光

今年また小玉西瓜が流行らし

風晩夏シャッター街に赤ポスト

高瀬舟引く太綱や晩夏光

研ぎたての出刃包丁や鱧料理

鮎の塩焼き備長炭爆ぜて

落し水鳴らし四ツ谷の千枚田

蟬の殻爪立て八月十五日

木道が好きで榛名の大花野

トテ馬車のトテと踏み出す大花野

アトリエは夢二のものよ秋の湖

秋夕焼うしほがすきな笠ケ岳

京都

おばしまにもたれて左大文字

迎鐘小野篁大男

迎鐘土産は幽霊飴と決め

蛇口から熱き水出る墓洗ふ

掃苔や少し傾ぎし父の墓

よく笑ふ鴉の夫婦秋夕焼

鐘伏せし如き神島秋夕焼

潮児師はわが師よけふは誕生日

光 風 抄 田口風子

野あさがほに集まる小さき膝がしら

缶蹴りの缶を残暑の真ん中に

浅草に手拭を買ふ夢二の忌

乳張つてゐる牛の目の残暑かな

二百二十日やぴんと立つ驢馬の耳

燕去ぬ空鳴きあうてゐる鴉たち

色なき風ことにモアイの鼻辺り

水澄んで曙杉の影の色

水澄むや一通きりの兄の文

前を行く一人棗の実を拾ふ

真珠抄十一月号より 珠玉三十句

加古宗也 推薦

秋風を鬼哭と聞けり恐山 市川 栄司

新しき靴が弾むよ鬼城の忌 工藤 弘子

残暑なほ工事夫首に皺きざむ 池田真佐子

鳳仙花弾けて昭和百年目 鈴木 帰心

氷水幸せさうな愚痴を聞く 加島 照子

仕事場に再び向かふ秋暑し 高濱 聡光

うしほ句碑宗也触れれば霧晴れて 関口 一秋

水音に濡れていざよふ月明り 大澤 萌衣

仕切屋の女性現る施餓鬼寺 大石 望子

秋灯わが文章に再会す 鶴田 和美

Gペンの軽き点描秋澄めり 内藤 郁子

ニコライは狙撃砲兵露の墓地 乙部 妙子

花火師の影絵のやうに消えにけり 水野 幸子

涼新たロックグラスの江戸切子 新部とし子

登山靴並ぶ白馬の露天風呂 岡本たんぽぽ

都会には孤独死なるもの月明り 斉藤 浩美

八海山下る長旅赤とんぼ 青山 靜山

人住めぬ地球となるか超猛暑 石崎 白泉

反り合はぬ父でありしよ墓洗ふ 稲吉 柏葉

道具とは手の延長や秋耕す 加納 寿一

雀色時萩寺にまで足のばす 石川 桂子

片方の下駄を無くして蛍の夜 原田 熙恵

夏の夜野生動物目をさます 浅野 實

作務僧に掃き寄せらるる蟬の殻 松田美奈子

帰省子の眠り放題食ひ放題 加島 孝允

さやけしや大屋根リングの太柱 琴河 容子

波際に犬走らせて休暇果つ 鈴木 恵子

草市や棚一杯の高野槙 古橋 健司

小流れに遊ぶ山の子秋暑し 重留 香苗

見返ればまだこれだけや草を引く 平井 香

選後余滴 加古宗也

都会には孤独死なるもの月明り 斉藤 浩美

都会は繁栄の象徴のような存在である。栄えの反面、「孤

独死」というせつない現実もある。都会、中でも東京は「隣

りは何をする人ぞ」という人間関係が生まれて、すでに久

しい。近所づきあいを断てば隣人に干渉されることはない。

一方で、それは隣人に無視される生活というこになる。そ

こに孤独死が生まれる。孤独死は長い間一人ぼっちであり、

いいも悪いも結果として“死”を招いてしまうことが多い。

「月明り」が厳しくも冷厳なる事実を照らし出している。

氷水幸せさうな愚痴を聞く 加島 照子

「氷水」は子供のおやつであるのと同時に楽しみだが、

子供だけでなく大人だって、氷水をなめていると幸せな気

分になる。この句「幸せさうな愚痴」が面白い。愚痴っぽ

く言いながら、じつは「私幸せです」と言っている女性が

ことに主婦がじつに多い。「幸せさうな」とは、あからさ

まに「私は幸せです」というと意外に反撃がくるものなの

だ。つまり、「妬心」が人には常に、つきまとう。たとえ

幸せな人であっても、この幸せ感には際限はなく、とどま

るところを知らない。そこで人は愚痴っぽく言ってみせる

のだ。やれやれめんどうくさいものだ。

新しき靴が弾むよ鬼城の忌 工藤 弘子

村上鬼城は、「境涯の俳人」として知られる。ここでいう

「境涯」とは主に耳聾(耳が不自由)という身体的なもの、

貧乏(子だくさんが主な理由)によって、そう呼ばれるの

だが、鬼城はけっして、それを売り物にしていたわけでは

ない。(「俳壇・11月号」生誕一六〇年、村上鬼城−境涯の

俳人、参照。)毎年、九月には群馬県高崎市で、「村上鬼城

顕彰全国俳句大会が開かれ、三河からも多勢が出席する。

今年も、遠路、福岡県からも、高橋まり子同人が参加、三

河からも無論、たくさんの同人が参加して、前橋・山紫会

のメンバーと合流、大会に参加した。また、翌日には赤城

山に登って、富田うしほ句碑に参拝、ところが、私がこれ

までに出会ったことのない深い霧に視野が閉されるほど

だった。この辺りのことは、「若竹」近号に紹介されるはず

だが、この赤城山行に工藤同人は、新しい靴を用意された

のだろう。「靴が弾む」に、作者の心の弾みが表現されてい

て、鬼城忌に新しい季感の加わった出色の一句になっている。

残暑なほ工事夫首に皺きざむ 池田真佐子

道路工事夫、建設現場の人など、外で働く人たちの首はまっ

黒に日焼けしている。その姿はいかにも精悍で、私は好きだ。

工事夫がしゃがんだとき、その首筋を見ると、黒々と日焼け

しており、太く皺が刻まれている。「残暑なほ」というのは

これからもまだまだ、工夫の首は日焼けし、皺が刻まれるの

だ。心地よく男の魅力を受け止めている。

秋灯わが文章に再会す 鶴田 和美

「わが文章」とは、論文とかエッセイとか、つまり肉体

労働を生活としている人ではなく、知的労働をなりわいと

してきた人なればの一句だ。秋の夜、書斎か居間の本棚に

あった印刷物を何ということなく手に取って見つけたの

だ。若いときに書いた文章は生き生きとして魅力を持って

いるものだ。「文章と再会す」は、文章を書いた時代にタ

イムスリップすることでもある。

秋風を鬼哭と聞けり恐山 市川 栄司

青森県下北半島にある恐山は、異界を思わせるところだ。

死者の霊魂が集まる場所とされ、「いたこ」と呼ばれる女

性を、「口寄せ」といい、死者と参拝者の仲介となり、死

者の声を伝える。かつては、岩陰で「いたこ」が「口寄せ」

を行っていたが、いまは木造小屋の中で行なわれている。

したがってこの一句は外で行なわれていた時代の恐山だ。

「秋風を鬼哭と聞けり」に実感がある。私にとっても、も

う一度行ってみたいところの一つだ。

うしほ句碑宗也触れれば霧晴れて 関口 一秋

この句も、工藤弘子さんの句と同様、村上鬼城顕彰全国俳

句大会の途次に、赤城山のうしほ句碑を訪ねた折の句だ。じ

つは私自身も不思議なのだが、俳句を始めて五十数年、その

間吟行会で雨に降られたことはない。句碑の前、あるいは下

山して赤城神社に参拝したときは、まさにすさまじい濃霧が

霽れた。私のことを同行者は皆「晴れ男」と呼んで喜んでく

れる。赤城のうしほ句碑は前橋支部を結成した中心人物の一

人・星野魯仁光同人の発起で建てられたもので、魯仁光同人

死去のあとは、山紫会の同人らがひきつづき守っていて下さ

る。水原秋桜子・相葉有流・富田うしほ・松野自得と赤城ゆ

かりの俳人たちの句碑が上へ上へと並んでいる。

ニコライは狙撃砲兵露の墓地 乙部 妙子

上州吟行会の目的の一つは、鬼城のお墓をお参りするこ

とで、今年も龍広寺の参拝の後、日露戦争の戦没者墓地の

奥に並ぶロシア兵の墓に参拝した。その墓が、少年狙撃兵

の墓三基だ。捕虜として高崎で病死したのだ。

木漏れ日の小径 加島照子

青竹集・翠竹集作品鑑賞(九月号より)

出してまた仕舞ふ土産のアロハシャツ 服部くらら

本場ハワイでは自然に溶け込むアロハシャツも、日本だと

ちょっと派手で着づらいものです。思い出はあるけど日常に

着る機会がないのは惜しいので、部屋着やインテリア等に利

用するのも一手です。私も派手なムームーを買い、日本では

外へ着て出かけず部屋着で楽しみました。誰にでもある日常

のひとコマが楽しい句になりました。

雲今日は行くところなし秋日和 市川 栄司

ゆったりした心境、何もない日を秋の澄んだ空気と重ねる

事で詩情が増しています。秋日和の明るさ穏やかさと相まっ

て、予定のなさが空虚ではなく、むしろ充実して響いていま

す。リズムは平明で飾り気のない言葉だからこそ、生活の実

感がそのまま詩になり、何もないからこその豊かな日と言う

人生観に読み手も包みこまれていく様です。

祭獅子の子等の「ワッショイ」高拍子 重留 香苗

子供達の元気な掛け声が聞こえてくる様なエネルギッ

シュな句です。祭りの高揚感と躍動感が掛け声と高拍子と

で、鮮やかで生き生きと印象的です。音の俳句と言える様な

リズム感と、子供達の素直で明るく未来を感じさせる熱気

が、読み手にストレートに伝わってくる魅力を感じました。

根元には子ツバメ眠るトケイソウ 荒川 洋子

トケイソウは時計の文字盤に似た個性的な花です。命の儚

さと咲き誇る花の循環を感じさせます。子ツバメの可愛いら

しい姿をそっと根元に、そしてトケイソウの華やかさが対比

的で効いています。愛情が自然に溶け込んだ温かく優しい一

句に詠まれていて素敵です。

ささめきは仙台虫喰かも知れず 堀口 忠男

「ささめき」は静けさや内面の動きです。目に見えない音

への観察眼「かも知れず」の不確かさが、自然の営みや人生

の曖昧さを表して、小さな音や現象を奥行きのある句にして

います。仙台虫喰は鶯の仲間ですが、声はすれども姿は見え

ず、さえずりだけが聞こえて来る様な小さな渡り鳥です。

昼の蚊を吹いてやさしくやり過ごす 坂口 圭吾

手で払うのではなく息で吹き飛ばすと言う描写が、ユーモ

ラスで優しく力まない対応で、読み手に温かく伝わってきま

す。強く叩かず争そわず共存する様に、日常のトラブルを受

け流す姿勢が、心の柔らかさや丁寧さを感じさせます。

火蛾やすらふ晴れても暗き立飲屋 大澤 萌衣

火蛾の浮遊と暗い立飲屋、静と動、光と影の対比が美しい

です。一瞬の情景を切り取りつつ日常の中の小さなドラマや

雰囲気まで伝わります。昼の明るさと店内の暗さ、火蛾の微

かな存在感が一層際立つ様に巧みに表現されています。

捕虫網かざし老爺のしのび足 髙𣘺まり子

捕虫網は素早い動きが必要な道具ですが、忍び足と言う静

かな動きが組み合わさる事で、ユーモアや緊張感が生まれま

す。老爺の忍び足と言う動作だけで空気感が自然に伝わり、

コミカルでありながら、老人の慎重さも感じます。ふと何を

捕ろうとしていたのか、想像しながらほほえましく句を読み

ました。

味噌作り覚えて孫の夏終わる 梅原巳代子

昔ながらの知恵や暮らしの文化、生活感のあふれる事を題

材にした事で家庭的な温かさを感じます。孫が味噌作りを習

う姿は夏休みの思い出や世代を超えた継承の貴い瞬間です。

これからもきっとこの子は逞しく成長して行く気がします。

名水点手触りのよき黒彩手 安藤 明女

名水をご馳走するところから夏の点前として「名水点」と

言われています。黒彩手の茶碗の温かみ質感、手の平に馴染

む感覚が名水の清浄感と重なり、しみじみとした落ち着きを

感じます。格調と人間的な感覚の優しさを融合させた一句に

なり、「手触りのよき」が読み手に共感を呼びます。

バタヤンの帰り船聴く敗戦日 今村 正岑

田畑義夫は戦後を代表する歌手です。「かえり船」は戦後

の復興期に人々の心を慰めました。引き揚げの人々、故郷へ

の思いを呼び起こします。郷愁と痛恨の記憶のぶつかり合う

句に引きつけられました。平和の尊さを再認識しました。

片陰を犬にゆずりて夕散歩 加藤 典子

暑い日の道に出来たわずかな日陰を犬に譲るという作者の

優しさとユーモラスな温みが感じられます。夕散歩と結ぶ事

で一日の終わりの穏やかな時間が立ち上がってきます。

十七音の森を歩く 鈴木帰心

楽譜いちまいすべて休符や春の昼 清水 良郎

(『俳句年鑑 二〇二五年版』より)

先日、コンサートで、ある交響曲を聴いた。その曲には、

トライアングルが登場するが、その出番は、第三楽章までな

い。奏者は、それまでじっと座って「いちまいすべて休符」

の楽譜を見つめている。トライアングルは、スタンドに置か

れたままだ。

第三楽章が始まる。奏者は、そっとトライアングルを手に

取り、おもむろに連打。その音が想像以上に澄み切ってい

て、ホール中に鳴り響いた。まさに満を持した、「春の昼」

の静寂を破る音だった。

家壊す音容赦なく炎天へ 廣瀬 町子

(『俳句年鑑 二〇二五年版』より)

実家の解体―それは、まさに「容赦なく」の一言である。

家の香り、思い出、空間、家具等々が決別の余韻に浸る間も

なく、消えてゆく。そうした思い出一切が、天上で焼かれ、

消滅する―季語「炎天」からそのような映像が浮かぶ。

ソーダ水噴き出す昭和百年目 高野ムツオ

(『俳句』八月号「盗蜜」より)

ソーダ水は、もちろん、令和の今も飲まれている。しかし

昭和に子供時代を過ごした者には、とりわけ懐かしい飲み物

だ。ラムネ、三矢サイダー、春日井シトロンソーダ、コカ・

コーラ、ペプシコーラ、ファンタ、キリンレモン等々。ソー

ダ水は昭和の思い出に直結する。

今年は昭和百年。令和となり、「過剰清潔社会」、「コンプ

ライアンスの順守」、「SNSによる誹謗中傷」等々で、生き

づらさを感じることもしばしばだ。

掲句の「ソーダ水噴き出す」の措辞から、昨年ヒットした

『不適切にもほどがある』というTVドラマで、昭和オヤジ

(阿部サダヲ)がタイムスリップして、令和の停滞した空気

を搔き廻す姿を思い出した。

死に場所の決まって狭き金魚かな 岩上 諒磨

(『俳句』九月号「生きてをり」より)

同じ生き物でも、広々とした大自然の中で悠々と生きて一

生を終えるものもあれば、掲句のように、狭い思いをしなが

ら決められた「死に場所」で暮らすものもいる。

筆者には、足しげく通う水族館がある。そこのお目当て

は、クエだ。クエのいる水槽は、お世辞にも居心地がよい大

きさとは言えない。クエは、ある時は、水槽の底の方でじっ

としており、掃除魚のホンソメワケベラに口や鰭の掃除をさ

せている。またある時は、水槽の上の方で、うつろな眼をし

て、天井を見ている。

そんな姿を見ると、何とも言えない気持ちになる。あの大

きな体を大海の中で思う存分遊ばせてやりたくなる。

ひと口の水に声出る残暑かな 依光 陽子

爽やかや少し縁のある人と

(『俳句』九月号「遠方」より)

(一句目) 特に今年の夏は、異常に暑かった。残暑が本来の

「残暑」とは呼べないレベルの猛暑だった。それゆえ、掲句

の「ひと口の水に声出る」が、とりわけ今年は実感のある措

辞となった。

(二句目) 確かに「少し縁のある人」との距離感は、心地よ

い。それは、俳句の取り合わせの「付かず離れず」に少し似

ている。

子の肩に手置くマネキン霧の街 川原 風人

(『俳句』九月号「崖」より)

霞も霧も同じ自然現象であるが、霞には「のどかさ」の、

霧には「冷やかさ」のニュアンスが伴う。掲句の二体のマネ

キンのひとつは「親」、もうひとつは「子」である。しかし、

それは無論、血の通った親子ではないし、所詮、マネキンは

作り物である。にも拘わらず、掲句の「子の肩に手置くマネ

キン」になんとも言えない切なさを感じるのは、季語「霧」

の斡旋のよろしさによる。

切り取り線に沿って長生きして小春 宮崎 斗士

(『俳句年鑑 二〇二五年版』より)

大きな冒険をすることもなく、淡々と生きてきた。それ

は、まさに「切り取り線に沿」うような人生だった。無難と

いえば無難な人生だったが、悔いはない。一日一日長い道の

りを丁寧に生きてきた、という自負がある。季語「小春」

が、作者のささやかな、しかし確かな満足感を過不足なく伝

えている。

二階まづ目覚めて灯る冬館 加藤かな文

(『俳句年鑑 二〇二五年版』より)

この家の家族構成を想像してみた。一階には、年老いた親

がいる。体が不自由で一日中寝ていることが多い。二階に

は、その親を介護する夫婦が住む。今日も一日が始まる。台

所に行き、朝食の用意だ。親の料理には少しとろみを加え

て。ボーンチャイナの皿と銀のスプーン、柿渋色の親のガウ

ンも見えてくる―これは一例。

季語「冬館」から、様々な想像が広がる。

師の墓へためらひそそぐ冬の水 松田 碧霞

(『俳句年鑑 二〇二五年版』より)

「師の墓」は、師匠その人ではない。しかし、墓前に立つ

とありし日の師匠と対峙しているかのように感じられる。

「冬の水」を墓に注ぐのにも、「冷たくはないか」と師匠を

慮ってしまう。師への追慕の思いが惻々と伝わる句だ。