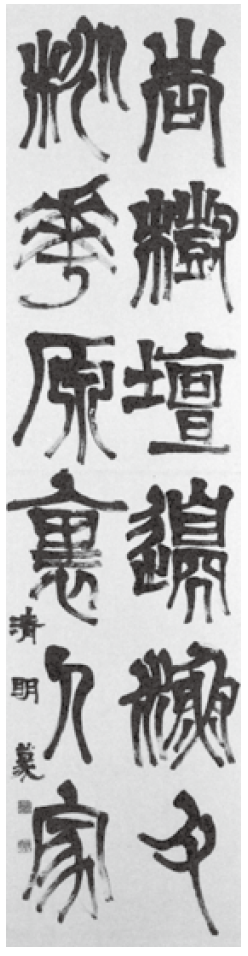

井垣清明の書8

六言対句

昭和59年(一九八四年)一月

第23回日書学展(東京都美術館)

王維、田園楽七首・其三転結二句

釈 文

杏樹壇辺(きょうじゅだんぺん)の漁父(ぎょふ )、

桃花源裏(とうかげんり) の人家。

流 水 抄 加古宗也

けふ吉良忌元禄の鐘つき放つ

鐘つけば鐘の声寂び義央忌

鐘の音の吉良野に沁みて義央忌

綿虫のしきりに飛べり義央忌

任侠を愛せし町や瓢々忌

東雲の白み斧振る榊鬼

葺き替はる屋根白川は結(ゆひ)の村

白川に真宗寺院屋根を葺く

小流れに芹摘むなぞへ畑つづく

踏青や役行者の朴葉下駄

冬苺摘む小原村字松名

馬が尿すれば設楽(したら)の山笑ふ

いつの間にせせらいでをり春の水

亀鳴くや深き堀持つ一休寺

雛段の端に二人の潮汲女

雉子鳴いてをり稲荷山晴れてきし

ボサノバのリズム薪足す春煖炉

春北風や結界ふさぐ陵の道

うぐひすや仁王が立てる吉野口

捨てべかや日を浴び遊ぶ春の鴨

亀鳴くや聖堂の扉の閉されあり

亀鳴くや聖堂脇に殉死墓

真珠抄五月号より 珠玉三十句

加古宗也 推薦

厚氷裏に動けるもののあり 鈴木こう子

冴返る爪先立てて引く繰戸 春山 泉

笹鳴や父子相伝の飛びかんな 村上いちみ

春風や足裏にやさし土の路 中村ハマ子

たまに来て春苺を食べて帰る嫁 山科 和子

埋め戻す縄文遺跡春の星 市川 栄司

残雪や広きカールに筋一本 山田 和男

振る度に風の音する花の種 水野 幸子

上げ潮に若布拾ひの手際かな 岡田 季男

風車一本残り道の駅 中澤さくら

胸板にぶつかってくる春一番 斉藤 浩美

晴れながら春の雪舞ふ令和かな 田口 綾子

スニーカー並ぶブティック下萌ゆる 酒井 英子

雪吊りの雪を被らず解かれたり 堀口 忠男

あたたかし煎餅を一枚貰ふ 中野こと葉

ふれてみる等身大の涅槃像 近藤くるみ

亀鳴くや打算が招く嘘と嘘 坂口 圭吾

風光る勇気もて跳ぶ六段目 磯貝 恵子

封筒はふつくらふきのたう入れて 今泉かの子

水温む足裏を見せて泳ぐ河馬 鶴田 和美

うららかや弟夫婦もぢぢばばに 荒川 洋子

なぜ涙出る春の夜の周五郎 江川 貞代

学校に水車小屋あり風光る 濱嶋 君江

玉椿寺に宸筆散らし書 池田あや美

春浅し保存野菜を掘り起す 茂原 淳子

お隣の白水仙や黄水仙 鈴木 里士

頭師の鑿の彫り出す雛の眼 小柳 絲子

「いくのか」と父の一言冴返る 鈴木 帰心

風車宇宙飛行士目指す子よ 鈴木 玲子

春菜はみ出す三円のレジ袋 中井 光瞬

選後余滴 加古宗也

厚氷裏に動けるもののあり 鈴木こう子

「薄氷」が春の季語に対して、いうまでもなく「厚氷」

は冬の季語。小川や池などではしばし厚氷が張ることがあ

る。氷が張ること自体がかなり大気が冷え込んだことを示

唆しており、多くの動物たちが冬眠をしているとき、と理

解するのが素直な感覚だろう。そんな季節に厚い氷の裏側

に動くものが見える。その驚きがこの句の核心になってい

る。作者の中の常識が打ち破られることで、この句は成立

している。簡単にいえば意外なできごとがいま眼前で起き

ている。そこにドラマが生まれ、詩が生まれたのだ。氷の

裏で動いているものは何か、そのわくわく感こそ詩なのだ。

冴返る爪先立てて引く繰り戸 春山 泉

「繰り戸」はたぶん雨戸だろう。繰り戸は一枚ずつ繰り

出して引くしかなくなかなかに手間がかかる。爪先がみる

みるうちに冷え込んでくるのが上州だろう。赤城颪か、は

たまた谷川岳からの空っ風か。「爪先立てて」によって、

その冷たさが具体的に読者の爪先にも感じられてくる。

たまに来て春苺を食べて帰る嫁 山科 和子

若い女性はたいてい苺が大好きだ。生食するのも無論好

きだが、苺ショートケーキ、苺大福などもあっという間に

食べてしまう。ダイエットを気にしながらも苺はどうも別

物らしい。掲出の句のよろしさは、何といっても嫁と姑と

の間がすっきり良好であることが見て取れるところだ。た

まにしか来ないのに全く遠慮している様子がない。食卓の

上にあった苺を見ると、屈託なく「いただきます」といっ

て頬ばる姿を何とも可愛く、作者はほんとうの娘のように

見ている。ちなみに、野菜類、例えば胡瓜や茄子、トマト、

大根その他、一年中食卓に上がることが多くなった。かつ

ては促成栽培、抑制栽培といって、天然の収穫期よりも早

くしたり遅くしたりする栽培技術が進み、シーズンよりも

高く売買されるのが普通だったが、近年は1年を通じてか

なりの出荷量があり、値段もそこそこのものが多くなって

いる。例えば「苺」は本来夏のものだが、昨今ではやはり

一年中店頭に出る。三河の苺農家に聞くと、一年で一番出

荷量の多いのは二月から三月にかけてで、続いて十二月の

クリスマスを中心とした時が多いとか。つまり、旬である

夏はどうなってしまったのか、という状況になっている。

これまでの旬の見方は野菜の場合、露地栽培をもって区分

していた。したがって、単に「苺」といえば夏、春に出回

るものは「春苺」。冬の場合は「冬苺」となりそうだが、「冬

苺」は別に野生のものがあるので、「冬の苺」とでもしたら

いいのだろうか。なかなか苦しい。野菜類、果物類も季語

としての力が次第にあやしくなっている。その他、鳥類に

ついてもかなりむずかしくて、例えば「鶺鴒(石叩)」は秋

に分類されているが私の家の庭には年中やってくる。鵯(ひ

よどり)も歳時記では秋に分類されているが、これまた年

中庭に遊びに来る。その他、目白、鶫なども一年中見る。

季語は「季感」と一体をなしてはじめて意味を持つもので、

俳句の世界に重大な問題が忍び寄っているといえる。

埋め戻す縄文遺跡春の星 市川 栄司

縄文遺跡は発掘によって長い眠りから覚める。そして、

埋め戻すことによって再び眠りに入る。縄文時代は遠い昔

の日本人のルーツとして親しく思えるのは、あの縄文土器

があるからだろうと私には思われる。縄文時代、弥生時代

がわれわれにとって一番身近な古代史というわけだ。縄文

土器が日本各地で発見されてきたことも、その一つだろう

が、壺、皿など日常雑器が、この時代に数多く生産され、

数多く発掘されていることもその理由だろう。いずれにし

ても、まだまだ謎ばかりで、それゆえにロマンをかきたて

られる。埋め戻すのは、遺跡の保存に最も有効な方法だか

ら、ということだがなるほどと思った。埋め戻された遺跡

は再びロマンそのものになる。「春の星」も、宇宙へのロ

マンを最もかきたてる季節の星だ。

春菜はみ出す三円のレジ袋 中井 光瞬

小売店のレジ袋が有料化されて何年たっただろうか。そ

して有料化によってどれだけ経済効果があったか。あるい

は公害問題が緩和されたかを、この辺で検証する必要があ

るのではないか。また、焼却炉でごみを焼いたり、焚火を

禁止したりして、どれだけ一酸化炭素が日本から減ったの

か、そんな報道はついぞ見たり聞いたりしない。自動車の

排気ガスのことはほんとうに削減されたのか、そのデータ

も、もう何年も知らされたことはない。ただただレジ袋を

買わざるを得なくなり、無理っこやっこ詰め込むレジ袋。

コロナ禍とあいまって何ともしっくりしない昨今だ。

水温む足裏を見せて泳ぐ河馬 鶴田 和美

鶴田氏の河馬俳句はまた一段と進化したように思う。上

掲の句も「足裏を見せて泳ぐ」と河馬の生態を捉えて新鮮

だ。そもそも河馬の生態を描いた俳句を見ることは極めて

まれなことだっただけに、こうした和美俳句を見るたびに

驚かされ、読後に清涼感をもらっている。選外にしたが《梅

の香と河馬の臭ひの動物園》も、これまでにない新鮮な取

合せで捨てがたい魅力がある。

竹林のせせらぎ 今泉かの子

青竹集・翠竹集作品鑑賞(三月号より)

初写真大人びし子の伏目勝ち 池田あや美

初写真にある新年のめでたさと、伏目勝ちにある控えた様

子に、作品世界の奥行きと深みを感じます。大人っぽくなっ

た子の、臆するような一面。それは多分に内省的です。美し

い蝶となる前の蛹のように、成長過程に必要な一段階なので

しょう。子の成長の一端を写すことにもなった初写真です。

初氷草を噛みゐて草とゆれ 工藤 弘子

確かにこんな光景は見たことがあります。が、一句に仕立

てられた詠みぶりの鮮やかさに、新しい光景を見る思いがし

ました。そして納得。氷るとは草も水も共に閉じ込めること。

溶けかかった氷が放つゆるびは揺れに。調べと句意の調和。

喃語には喃語で返す羽子日和 服部くらら

喃語は、嬰児が発する、まだ言葉とは言えない声。ピーター

パンに出てくる妖精、ティンカーベルは赤ちゃんのこの笑い

声から生まれました。やわらかな喃語をまねての返しもまた、

あたたか。初春にふさわしい、のどやかなお日和です。

月光の氷柱に触るる地獄谷 江川 貞代

煌々とした月の夜、氷柱がきらめきを放っています。「触

るる」から想起されるのはひとすじの光、或いは可視化され

ない触手。月光が氷の棒に触れて表れる、美しい透明感。場

所は地獄谷。「若竹」とも縁の深い地獄谷温泉です。が、こ

こは地名にない地獄谷なのかも。地獄という字面の恐ろしさ

を背後に、清浄さが際立つところ。煉獄の熱さをはらみなが

ら、氷の冷たさを併せもつ、不思議に澄み渡った世界です。

風花や炎を知らぬ絵蝋燭 大澤 萌衣

以前、岡崎の和蝋燭屋で求めた品が、仕舞ったままである

ことを思い出しました。絵蝋燭の美しい絵柄は火をつけた瞬

間から、崩れていきます。己の身を削らねば、果たせぬ役割。

風花の季語に、はかなくも美しい命が重ねられました。

亡き父母に会ひたる心地初日の出 朝岡和佳江

一読、初日の出の神々しさが懐かしさと共に、ストレート

に伝わります。根底にあるのは、八百万の神への畏れや、今

の自分を存在せしめた親、祖霊への敬いなど、日本人として

培われた根源的な心情。心が洗われる、令和三年のはつひ。

しぐるると言ひ行先を変更す 成瀬マスミ

しぐれと行先を変えることとの因果関係が、あるような展

開でいて、無いような。そこが何とも面白い。降りみ降らず

みのはっきりしないお天気具合と、成り行き次第で変わる行

先と。解釈は不要なのでしょう。それぞれに味わう広がり。

とぼ口に蒟蒻玉のいびつかな 春山 泉

とぼ口とは入口、戸口のこと。作者がお住まいの群馬は、

蒟蒻芋の栽培が盛んな土地。蒟蒻芋が食用となるまでには、

乾燥、粉末、加水等々、時間と手間のかかる工程が必要です。

蒟蒻玉は、長い工程のまだほんの入り口。とぼ口にある蒟蒻

玉あるがまま、そのいびつさに焦点を当てた一作。

行く年の家計簿御の字で〆る 奥平ひかる

慣用句の「御の字」と「御」の一字の意味合いとが重複し

て、二重にたのしい。家計簿の一年の最後が、結構な数字と

してありがたく〆られれば全てよし。もともとの感謝を込め

た「御」の意も合わさって。そして句末もきっちり〆られて。

盛り塩の八角形や年新た 鈴木こう子

玄関先や門口に、厄除けや縁起を祝って盛られる粗塩。円

錐形はよく見かけますが、作者が目にされたのは八角形。線

の際立ちに、折り目の正しさや厳粛さを感じます。また、新

年にあたっての、あらたな気概も思われます。

初場所の塩掴む手を大映し 犬塚 玲子

神聖な土俵に撒く、こちらも清めの塩です。豪快に高く撒

く関取もいれば、少量をさらっと落とす関取も。今年の初場

所は、いつも白い服装で姿勢を崩さず観戦していた、溜席の

妖精?が話題になりました。華やかな雰囲気の初場所にク

ローズアップされた手は気合い十分。真剣勝負の一日一番で

す。

奉納の左鎌の刃寒晴るる 田村 清美

献上された鎌は珍しくも、左利き用の鎌。祀られているの

は猿投神社。ご祭神の大碓命(おおうすのみこと)が左利き

であったことが祈願の始まりとか。句末の「寒晴るる」の濁

音のない音が、奉納の精神性や刃の冴えにも通ずるようで、

凛とした大気や鮮やかな青空の清々しさを感じます。

チーム鈴木ズームの中の御慶かな 鈴木 恭美

オンラインでの御慶です。初春のめでたさと共に、チーム

としての一体感からくる、一家の活力、勢いのようなもの。

全国的にも多い「鈴木」姓から、ネットワークの広さも背後

に感じます。チームという絆、ズームという便利なツール。

ひびきの重なりも、またたのしい。新年を寿ぎつつも、新し

さに挑戦。新味の効いた作品です。

十七音の森を歩く 鈴木帰心

佇めばそこが真中や冬景色

北口に降り北風に真向ひぬ 佐藤 博美

(『俳句』三月号「冬木の芽」より)

一句目

写真家は、被写体のアングルやポジションを決め、カメラ

を構える。しかし掲句において作者は、冬景色には、そのよ

うな操作など一切不要であり、佇むところが「真中」なの

だ、と言い切る。佇むだけで、その人物を自然のキャンバス

にぴたりと収めてしまう冬景色 | の懐の奥深さ。掲句は、

この季語の本意である「冬の広々とした景」を余すところな

く描いている。

二句目

北口を降りれば、北風をまともに受けるとわかっていても、

目的地は北口方面だ。北口を降りるしかない。日々の生活に

も、「北口に降り北風に真向」わねばならない時がある。や

はり辛い。ため息が出る。願わくは、北風が追い風となって

前へ進む自分を応援してくれますように。

憔悴の禽舎の鷹に会ひにゆく 大木 孝子

(『俳句』三月号「我流」より)

季語は「鷹」(冬)。本来、精悍な猛禽である鷹。その鷹が

憔悴して禽舎の中にいる。そのような鷹に「会ひにゆく」気

持ちとはどのようなものか。

鷹のつらきびしく老いて哀れなり 鬼城

掲句を読み、思い起こすのは、右の句である。村上鬼城は、

老いた鷹を「哀れ」と詠んだ。しかし、掲句では、鷹に「会

ひにゆく」という行為のみが詠まれている。私の通っていた

小学校で用務員さんが年老いた鷹を飼っていた。私は休み時

間に、よくその鷹を見に行った。その時の自分の気持ちを白

状すると、鷹に対する「哀れみ」よりも、弱りつつあるもの

への「優越感」が勝っていた。人間の心の中には「天使」と

「悪魔」が共存している。人は、その「悪魔の心」を持つ「や

ましさ」を奥に秘めて生きている。「会ひにゆく」という措

辞に、私の心の中のそんな「やましさ」がうごめいた。

眼だけ集まりて野に遊びけり 久保 純夫

(『俳句』三月号「脳」より)

季語は「野遊」(春)。同義の季語に「踏青」があるが、「踏

青」よりも「野遊」の方が、子どもの遊ぶ姿をより彷彿とさ

せる。掲句の場合、コロナ禍に遊ぶ子どもたちの姿が目に浮

かぶ。マスクを着け、「大声を出してはだめ。友だちと近付

きすぎてはだめ」と、親に言い聞かされ、遊びに出た子ども

たち。顔の下半分を覆い隠した眼球だけの集まり | 今の地球

を外から見れば、「水玉模様」のようになっているだろう。

こんな不自然なことが続いていいはずがない。「眼だけ集ま

りて」の措辞に込めた作者の祈りは深く、強い。

朝寝して夢の欠片を食べ尽くす 大元 祐子

(『俳句』三月号「胎動」より)

季語は「朝寝」(春)。楽しい夢を見ている途中で目が覚め

てしまい、それがいかにも口惜しい、と思うことがある。夢

は心のご馳走となることもあれば、異物となることもある。

後者のような夢はさっさと忘れてしまいたいが、前者のよう

な夢はいつまでもその世界に浸っていたい。メインディッ

シュのステーキが残っているのに皿を下げられてしまうのは

癪だ。だから眉間に皺を寄せてでも夢の続きを見尽くすのだ。

ひょっとしたら「食べ尽く」した後に、その夢で見たような

素敵なことが起きるかもしれない | 季語「朝寝」が醸し出す

幸福感からそんな予感もするのである。

陽炎につまづく父となられけり 髙田 正子

(『俳句』三月号「禱り」より)

季語は「陽炎」(春)。陽炎は強い日射で地面が熱せられて

不規則な上昇気流を生じ、密度の異なる空気が入りまじるた

め、通過する光が不規則に屈折して起こる。「有るか無いか

微かなもの、儚いもの」がこの季語の本意であるが、作者の

お父様は、そうした微かな、儚い陽炎につまづかれたようだ。

人は、一生の間にさまざまな空間に自分の身を置き、そこ

でさまざまな歩き方をする。澄み渡る空間を颯爽と歩く時も

あれば、曖昧模糊とした空間をつまづきつつ歩く時もある。

軽快なマーチのリズムを身体が刻む時もあれば、予測のでき

ない変拍子を刻む時もある。

下五の「なられけり」の措辞から気づかされること | それ

は、輪郭の少しおぼろげなところを、つまづきつつ歩く、そ

のお姿は、実に尊く美しい、ということかと。

鍼打つて沈丁の香を近くせり 藤本美和子

(『俳句』三月号「冬泉」より)

季語は、「沈丁」(春)。鍼を打つと体のゆがみが直る。そ

して心まで整い、五感も研ぎ澄まされる。掲句では、鍼を

打って、鍼灸院に活けてあった沈丁花の香がより近くに感じ

られたというのである。鍼灸院を出た作者の眼には、外の風

景も新鮮に映ったことだろう。心身の整った時の心地よさを

感じさせる佳句である。中国原産の「沈丁花」と漢方の「鍼」

の取り合わせも絶妙。