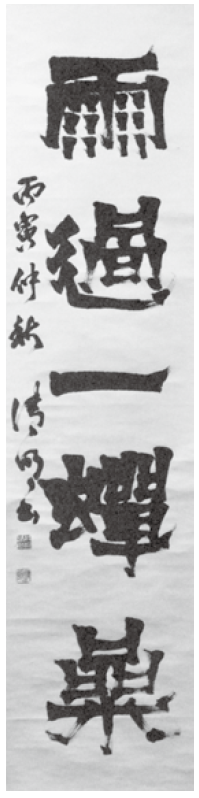

井垣清明の書12

井垣清明の書12

雨過一蝉噪

昭和61年(一九八六年) 十一月

板橋区書家作品展(板橋区立美術館)

釈 文

雨過ぎて一蝉噪(さわ)がし。

(杜牧・五律「題揚州禅智寺」)

流 水 抄 加古宗也

トテ馬車のトテと榛名の大花野

隠れ里・菅浦

無患子や裸足詣での陵を守る

耳孔のしきりに痒しみみず鳴く

カンナ投げ入れ大ぶりな呂宋壷

高崎・少林山達磨寺

小鳥来てをり裏山にタウトの居

白杖の人が出てくる萩の寺

船板に大津絵描かれ柿の秋

瀬戸・尾張徳川家祖廟

ひぐらしやせつなきものに殉死墓

紺絣着て立つ案山子娘かな

鬼城忌の鬼城大幅皆で読む

長き夜のとりとめもなき愚痴を聞く

白樺の疎林色無き風渡る

西尾出身の女医の先駆者

灯火親し高橋瑞の伝記読む

法師蟬鳴くともなしに鳴き終る

芋水車水吐きながら回りけり

捻ぢ伏せて春日の鹿の角を伐る

真珠抄九月号より 珠玉三十句

加古宗也 推薦

青年の深き一礼大茅の輪 田口 風子

竜舌蘭少し離れて鎌を研ぐ 岡田つばな

存外に逃げ足速き大毛虫 田口 綾子

煉瓦塀古り朱の美しき斜陽館 酒井 英子

大きさの揃つてゐたる蟬の穴 荻野 杏子

魁勝のまた勝つて切る大西瓜 乙部 妙子

青梅の傘に弾みし固さかな 平井 香

夕凪や旗屋に残る大漁旗 高濱 聡光

端でぶぶ漬け弘法の新茶売 堀場 幸子

画眉鳥の地鳴き鶯黙り込む 堀口 忠男

神主に傘差しかけて海開き 岡田 季男

青梅雨や点滴棒の脚五本 工藤 弘子

甚平の親子出てくる礼拝堂 鈴木 玲子

頑丈に付けて茅の輪の丸歪む 春山 泉

オーボエのリードを削る夏休み 磯貝 恵子

梅雨寒やワクチンの針九十度 渡辺 悦子

夕涼み日が鈴鹿嶺に消ゆるまで 杉村 草仙

釣鐘のどすんと落ちて夏の能 平田 眞子

螢生る細き流れに沿ひし村 堀田 朋子

夏薊オンラインてふ嘘の旅 竹原多枝子

夏の夕顔だけ見せに来る息子 鈴木まり子

梅雨じめる大歳時記の除籍印 今泉かの子

電柱の影に身を置くサンドレス 水谷 螢

向日葵や人気のパン屋坂の上 稲石 總子

団扇風眠る嬰に添ひ眠りけり 髙𣘺 まり子

手術痕次第に薄れ髪洗ふ 田畑 洋子

薫風や後ろ歩きの上級生 久野 弘子

青芝や家族を紡ぎ壽賀子逝く 池田真佐子

尾道は寺が遊び場牡丹咲く 堀田 和敬

年金の支給日さてと朝の虹 磯村 通子

選後余滴 加古宗也

千枚の田へ老鶯の惜しみなく 堀場 幸子

千枚田は全国各地にあるが、それは現在のように観光用

というのではなく、山を切り拓いて少しでも耕作地を広げ

ようとした生きるための、必死の労働の成果といっていい。

能登の千枚田、姥捨の千枚田、奥三河鳳来町の四ツ谷の千

枚田など何度訪れてもその美しさに魅せられる。それは形

の美しさだけでなく先祖の生きた証しだからなのだと最近

ことに思うようになった。「老鶯の惜しみなく」の措辞は

千枚田を形づくる山の風景とぴったり呼応すると同時に祖

先への賛辞になっている。俳句の描写力とは即ち、主観と

客観がおりなす、生命の讃辞でもある。

《端でぶぶ漬け弘法の新茶売》も庶民の暮らしへの讃辞

として実に楽しい一句だ。

神主へ傘さしかけて海開き 岡田 季男

「海開き」「山開き」はたいてい七月一日に行なわれると

ころが多い。あいにくの雨催いだが、海開きを取りやめる

わけにもいかない。そこで「傘さしかけて」となったわけ

だが、雨の日の海開きといういささか違和感をおぼえる事

態に、逆に俳句的なおかしさがある。「をかしみ」とは極

めて俳句的な詩情の一つなのだ。

風鈴や義理を欠かさぬ又従兄 高濱 聡光

「義理を欠かさぬ」とはお中元でも送ってきたというの

だろうか。作者は三重県のある漁港の出身。そこでは今も

義理と人情が生活の規範として生きつづけているのだろ

う。「義理」とはお互いに相手を思う、ということであり、

けっして悪いこととは思わない。かつて一世を風靡した村

田英雄が歌った『人生劇場』の歌詞の中に「義理がすたれ

ばこの世は闇だ」という一節があるが、作者も私も「義理」

を大切に思っている一人だ。この句では、義理を欠かさな

いのは「従兄」どころか「又従兄」であるところに作者の

大感動が見てとれる。それが「風鈴」という季語に結実した。

オーボエのリードを削る夏休み 磯貝 恵子

オーボエは木管楽器の一つで、繊細で甘美な音色を発す

るのが特徴だ。二枚のリードを持つが、このリードは奏者

自ら作るもののようだ。つまり、奏者ならではの音色はこ

のリードを奏者が作ることによって生まれる。極論すれば

リード作りは演奏者の演奏の一部ともいえるのだ。夏休み

という少し時間に余裕のあるときにリードを削ったという

のだろう。美しい音が出たのか出なかったのか、それが

ちょっと気になるのもこの句の魅力になっている。

大きさの揃つてゐたる蟬の穴 荻野 杏子

蟬の穴の大きさがそろっていた、とただそれだけの俳句

だが、揃っているのを見つけたのが発見であったのかどう

か、そんな議論を呼びそうなのがこの句の面白さだ。「考

えてみれば」という言葉があるが、さらに「よくよく考え

てみれば」どうなるのか、俳句のぎりぎりの諧謔味がタイ

トロープの上で詠まれている。

夏薊オンラインてふ嘘の旅 竹原多枝子

オンラインという使い方によってはじつに便利なもの

が、一気に普及している。コロナ禍によって、それに加速

がかかっている。行政の後押しもあって、アナログ族はど

うしようもないピンチに立たされているように思うがどう

だろうか。その一方で、〝虚〟の世界と現実との見分けが

つかなくなりつつある。結論を急げば、人はそれでしあわ

せになれるのだろうか?ということだ。

「夏薊」は素手で触れば刺がささる。そして「オンライ

ンの旅」は「嘘の旅」。嘘の渦に巻き込まれて何が何やら

わからないままに、その渦の中で自分を無くしてしまう。

すでにそうなりつつあるのではないだろうか?

夏の夕顔だけ見せにくる息子 鈴木まり子

忙しい忙しい、と皆が言いつのっている。それでは何が

忙しいかと問い返してみると、例えば電車の中に例を取っ

てみれば、そのほとんど乗客がスマホに向ってしきりに指

を動かしている。こっそり隣りの女の子のスマホを覗いて

みるとどうもゲームをやっているらしい。反対側の男の子

のスマホを覗いてみると一所懸命に映像を追いかけてい

る。つまり、多くの若者が、虚の世界にふりまわされて自

分を失ってしまっているように見える。情報の飽和状態の

中に自分を埋没させていないと、自分一人が取り残されて

しまうのではないかという不安の中にすっかりはまってし

まっている。今夜は熱帯夜になるかも。

尾道は寺が遊び場牡丹咲く 堀田 和敬

尾道は坂の町として知られているが坂の途中から眺める

瀬戸内の風景は何とも美しい。さらに坂の途中々々には美

しい寺が散在し、これも尾道の魅力の一つになっている。

寺と牡丹はじつによく似合う。最近、猫の坂というのも人

気スポットの一つになっているようだ。

竹林のせせらぎ 今泉かの子

青竹集・翠竹集作品鑑賞(七月号より)

万緑や握手もできぬ人とゐて 中井 光瞬

大谷選手のホームランにチームメイト等がハイタッチ。そ

んな画像はよく見ましたが、今の日本での交歓は、エアタッ

チか肘タッチ等がほとんど。手指の消毒は、今や日常のマナー

となりつつあります。掲句。溢れんばかりの生命力に対して、

すぐ隣にいる人と安心して握手もできないのが、今の私たち

の現況です。揺るぎない大自然と感染爆発に振り回されてい

る人間界。下五の措辞に、人とのつながりは危うくなっても、

大自然との交歓を感受し、一人立つ姿が浮かびます。山々の

盛んな勢いを感じつつ、変わらない自然の営みに「不易」を

パンデミックの状況に「流行」をみる思いもしました。

死のことはついつい忘れ半仙戯 堀田 朋子

私たち人間は、生まれると同時に日々死に向かっています

が、そんなことを忘れ去る、半ば仙人気分になれるときが詠

まれています。「ついつい」の畳語に、ぶらんこを漕ぐリズ

ムの良さも感じます。「死ぬことは」ではなく「死のことは」

に我が身だけではない、もう少し大きな範疇の「死」が含ま

れているように思います。半仙戯の心身を解き放つような開

放感、或いは宙にたゆたう浮遊感。いつかは終焉を迎える人

間の、それはしばし、憂き世を離れたひとときなのでしょう。

青嵐や吼える老人合唱団 村上いちみ

老いてなお、の気概が「吼える」。澄んだ美声の少年合唱団

とは対極です。太く大きな声でほえるのです。単に頼もしいだ

けではない、その声には、勢いのよさと共に怒りや悲しみもま

じり、やがて万緑を揺るがす風と一つになるのでしょう。

赤鱝の座布団ほどが競られをり 岡田 季男

座布団の形容がまさにぴったり。鱝(えい)の扁平なひし

形の形状が即、思い浮かびます。それに加えて、「ほど」に

あるざっと見た感じのとらえ方が、その他の魚も並ぶ競り市

の、賑やかな活況まで想起されてくるようです。

風入れて五月のパンが焼き上がる 大澤 萌衣

焼き上がったパンのいい匂いが、読んだ端から立ち上って

くるようです。開けた窓から入る風も心地よい。平易な言葉

に素直な詠みぶり。五月は一年で最もうるわしい聖なる月で

す。「五月のパン」としたことで、ワインと共にあったパン

という食べ物のもつ宗教的、歴史的一面も呼び起こされます。

きっと今からおいしく、楽しいひとときが始まるのでしょう。

堂守は小柄な尼僧白蝶来 阿知波裕子

「堂守」はお堂を守る番人。歴史を守り、継承する責任を

負うのは、体の小さなやさしげな尼僧です。可憐な白蝶に、

堂守としての一途な思いと清浄さを見るようです。

春暮るる白き布巾の薄汚れ 三矢らく子

晩春の気だるいような陽気は、夕暮れになると、若干の疲

れとなって揺曳します。作者が目にした布巾の薄い汚れは、

日も落ちた周りの薄暗さからくるものかもしれません。そこ

には、少しの倦怠感も漂っているように感じます。夕闇に包

まれる中、物に即して描写された、暮春の澱のような情感。

はつなつの全長一瞬新幹線 清水みな子

新幹線の走り去る姿を見た小さな驚きと、何故か出会えて

嬉しいような気持ち。加えて、初夏の清々しさも感じます。

上五だけがひらがな表記。さらに十七音のうち撥音が五音を

占めるテンポの良さ。たちまちに通り過ぎる姿を絶妙に言い

留めました。表記も句意も韻きも、まこと見事な一作。

たんぽぽや試歩を楽しむ土の道 岩田かつら

たんぽぽの地面に広がるように咲く低さが、試歩の足の運

びの安定感を支え、黄色の鮮やかさが足跡の明るさのようで

す。土の感触も足裏にやさしい。「楽しむ」が素敵です。

交番は出入り自由の夏つばめ 太田小夜子

人にとっては自由に出入りできない交番ですが、夏燕はお

構いなし。思い通りに出入りし、周辺も自由に飛びまわって

いるのでしょう。たまたま、中日新聞(7/11)に②「夏つ

ばめ出入り自在の無人駅」の一句を見ました。言葉としての

違いは「交番は自由」と「自在の無人駅」。上五の「は」には、

取り出して限定された場としての交番、②は無人改札であっ

ても通過するには切符を必要とする駅です。そして掲句は燕

の好きなように自由に、②は切符をもっているかのように自

在に。同じ夏燕の出入りする様子を詠みながら、設定された

場や小さな言葉の違いに、俳句の面白さを再認識しました。

春驟雨インド映画の人も濡れ 山科 和子

インド映画には、歌とダンスのシーンがつきもの。突然歌

と振り付けが始まり、大勢で躍り出します。春驟雨の明るさ

と共に、そこには濡れる楽しさも。春の一興、不思議な一句。

かたかごや木曽の流れを遠く聞く 堀場 幸子

俯いた乙女と称されるかたくり。木曽谷の峡谷を蛇行しつ

つ流れる、はるか遠い川音に耳を欹てているのでしょうか。

或いは作者の心の耳。時空を超えた源流の水音と春の乙女。

十七音の森を歩く 鈴木帰心

茄子漬やこざつぱりこそ老の知恵 布施伊夜子

(『俳句』七月号「雪加」より)

季語は「茄子漬(夏)」。「色はなすびの一夜漬け」の言葉

もあるように、採りたての茄子を夜の内に仕込み、翌朝食べ

る一夜漬けは、その旨味も色も楽しめる。しかも材料は、茄

子と塩だけと、いたってシンプル。確かに、それは人生の先

輩方の「こざつぱり」とした姿にも通じる。句会や吟行での

楽しみは、そうした先輩方の味わい深い話を聞けることだ。

靴磨きその他半日柿若葉 山西 雅子

(『俳句』七月号「狐薊」より)

季語は「柿若葉(夏)」。初夏の新緑の中でも、柿若葉の透

き通るようなみずみずしさは格別である。ある日の午後、靴

磨きをした。玄関のドアを開けると柿若葉が見える。ハミン

グをしながら靴を磨く。そのあと、読書もした、メールも打っ

た。でもそれらは「その他」のフォルダに入れておくほどの

ことだ。「靴磨き」、「柿若葉」|それだけで、その日の作者の

心は十二分に満たされたのだ。

蛇去りしのちの時間の湿りをり 辻 美奈子

(『俳句』七月号「風の真中」より)

季語は「蛇(夏)」。かっと照り付ける夏の日差しは、あら

ゆるものから水分を奪う。「時間」も例外ではない。日盛り

の頃の時間|それは生気のない、乾いた時間だ。

そこに蛇が現れた。艶やかな鱗を見せながら身をくねらせ

ていく蛇|それは、さながら絵の具をたっぷりと含ませた

絵筆のようだ。蛇が去ったのち、乾いていた時間に潤いが生

まれた。小さな生き物が及ぼした大きな変化|中七、下五

に作者の感性が光る。

はやおきびととさまよひびとも花の中 榮 猿丸

(『俳句』七月号「日付」より)

「はやおきびと」と「さまよひびと」という措辞の生み出

すイメージの広がりの中に身をおいてみる。

「はやおきびと」から思い浮かべる言葉|「時計」、「計画」、

「秩序」、「よく通る声」、「先頭」・・・。

「さまよひびと」から思い浮かべる言葉|「いま・ここ」、

「無計画」、「朦朧」、「小声」、「最後尾」・・・。

作者は言う|両者とも「花の中」にいる、と。「花」は自

然の象徴|その懐は限りなく深く、豊かだ。万人を抱いて

もなお余りあるほど深く、豊かだ。

心の中に「温かいもの」と「深いもの」を感じさせる句だ。

夏百日花束を待つ水漬きしもの 池田 澄子

(『俳句』七月号「大切な皿」より)

「夏百日(げひゃくにち)」とは、僧が夏(げ)の期間(陰暦四月十六日から七月

十五日)、外出せず一ヶ所にこもって修行することを言う。

「共存共栄」を具体的な形として表したもの|それが花束

だ。一本一本の花が、それぞれの個性を出しながら、束となっ

て、別の花々の個性を引き立てている。よくよく考えると、

私たちが日常、他人と会って、仕事をしたり、学び合ったり、

笑い合ったりする姿も、一種の「花束」と言える。

花屋の容器にある「水漬きし」切り花たち|それらが花

束となるのを待っている。作者は、その様子を中七、下五で

描き、上五に季語「夏百日」を置いた。そのことで、コロナ

禍において自粛生活を強いられている私たちの姿が立ち現れ

てくる。

人に会えないから、私たちの「花束」を作れない|その

残念な気持ちが、下五の七音から伝わってくる。

無医村の空支へ合ふいかのぼり 星野 高士

(『俳句』七月号「蛇口」より)

季語は「いかのぼり(春)」。凧のことである。

医者のいない村で、村人が凧を揚げている。何本もの糸が、

その村の空を支え合っている。その細い糸は、村人の、しか

もその多くは高齢者の、か細い腕のよう|そんなイメージ

が掲句から一気に湧いてきて、心が震えた。

しかし、無医村とは言え、その村人を支える人たちもいる

のでは、と思い返した。例えば、往診に来る医師、デイサー

ビスの送迎、そして週末にやってくる子供や孫たち、など。

春の風は下から吹上げるので、凧はよく上がる。この村に

も明るい春がやってきて、村人をサポートする人たちも加

わって凧揚げを楽しんでいるのかもしれない。そんな悲喜こ

もごものシーンが、この句から浮かび上がった。

消えてゆくピアノ一音日の盛り 満田 春日

(『俳句』七月号「一音」より)

「日の盛り」とは、夏の一日、最も太陽の強く照りつける

正午頃から三時頃までをいう。人間も動物も暑さにじっと耐

えるひと時である。

あまりの暑さに意識も薄らいでいき、次第に瞼が閉じてい

く。作者は、その様子を「消えてゆくピアノ一音」という措

辞で印象的に表現している。

右手の人差し指が、A(ラ)の鍵盤をフォルテで叩き、倍

音とともにその残響が次第に微かになっていく|掲句を読

んで、耳の奥でその「一音」が鳴ったような気がした。