|

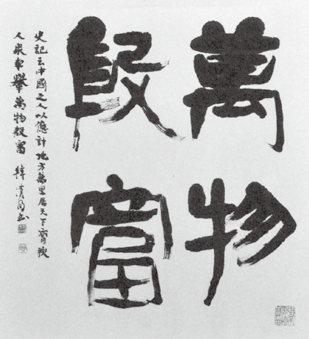

井垣清明の書61萬物殷富平成24年(二〇一二年)一月 釈 文萬物は殷(さかん)にして富(ゆたか)なり。 |

流 水 抄 加古宗也

秋声やまつすぐに突く槍鉋

けふ処暑の望楼に来て土鳩鳴く

けふ処暑のけふは先師の誕生日

けふ処暑の北に向き変ふ風見鶏

けふ処暑の鴉の夫婦よく笑ふ

ここからは沢添ひの道秋の鮎

なまこ壁多き倉敷柳散る

楽しげに俳句を語り生身魂

精霊舟水筋に乗りまばたける

太棹は下腹で弾く秋袷

秋声や湯殿の神は湯を吐ける

爽秋や両手になじむ井戸茶盌

伊勢にて二句

薮蚊数多襲ふて来たり守武忌

下宮まで歩いてもすぐ守武忌

巨峰よりマスカット好き良敬忌

鹿鳴いてをり深吉野に水分社

高崎にて二句

地裁には鬼城の碑あり常閑忌

大硯は赤間明日は常閑忌

水切りの石水辷り秋の声

灯火親し書棚に並ぶ偉人伝

秋風や三碑しづもる袋庭

光 風 抄 田口風子

星流る木歩の一句はすぐ言へて

まづ開くる酔芙蓉見ゆ朝の窓

十一面どのお顔にも小鳥来る

十五夜の明るさに姉逝きにけり

ふるさとの駅出て満月を歩く

蚯蚓鳴く故郷しんの闇のごと

上へ上へと婚姻色の秋の蜘蛛

蚯蚓鳴くまた一行の日記書く

石榴の実拾ひルルドのマリアまで

病む秋夜本読みくれし夫のゐて

真珠抄十二月号より 珠玉三十句

加古宗也 推薦

神の留守雲はときをり空を見せ 田口 茉於

とりあへず二つに割りし林檎かな 川嵜 昭典

秋興や俳人龍子虚子を描く 池田あや美

霊園に空地の目立つ秋彼岸 天野れい子

小さき花あげてままこのしりぬぐひ 工藤 弘子

霧は気まぐれ覚満淵はこの真下 乙部 妙子

木犀の香や円空の微笑仏 荻野 杏子

榛名よりどつと押し出す赤蜻蛉 坂口 圭吾

水筒を大から小に替へて秋 鶴田 和美

紅葉且つ散るましてその夜の河鹿橋 大澤 萌衣

ちちろ鳴く石見銀山掘り尽くし 中井 光瞬

萩寺のもてなしに置く大薬缶 池田真佐子

これほどまでに猪おどし鳥おどし 堀田 朋子

ダム底に沈みし母校蚯蚓鳴く 加島 孝允

ゑのころや石工は石の声を聴く 堀場 幸子

蔦紅葉お蔵の横の鬼ごっこ 荒川 洋子

植ゑ終へしキャベツ鴉に抜かれけり 米津季恵野

移りゆく午後の影あり酔芙蓉 江川 貞代

オカリナを吹く少年や鰯雲 水野 幸子

ソーダ水引退試合見し帰り 石川 裕子

鵙の贄どれも腸抜かれをり 長表 昌代

青みかん南さつまの海の香も 松元 貞子

天高し灌漑ダムに祖師の句碑 堀田 和敬

秋はシャンソン金色のハイール 黒野美由紀

冷まじきいくさの国の子の怒り 斉藤 浩美

疲労困憊残る蚊も私も 鈴木 恭美

軍配師絶えし両国雁渡し 市川 栄司

枝豆を食べつつ先を思ひけり 平田 眞子

ひと夜さを昔語りや秋彼岸 髙槀まり子

青蜜柑小さき嘘つく反抗期 鈴木こう子

選後余滴 加古宗也

ちちろ鳴く石見銀山掘り尽くし 中井 光瞬

「ちちろ」すなわち「こおろぎ」は人間の生活に最も近

いところにいて親しく鳴く。しかも意外に美しい声で鳴く

虫だ。この句、石見銀山との取り合せが意表をついていて

面白い。俗に「栄枯盛衰」という、ともすれば陳腐な言葉

が意外にこの世の自然の成り行きを象徴する言葉として説

得力を持つことをあらためて思わされたりして面白い。

植ゑ終へしキヤベツ鴉に抜かれけり 米津季恵野

俗謡に「権兵衛が種まきや鴉がほじくる」というのがあ

るが、この句、その俗謡に似ていながら陳腐に陥っていな

い。それは、作者が農業に従事しているからであり、生活

をかけて鴉と対峙しているからだ。俳句は言葉遊びになっ

てはならない、ということなのだ。植えたらすぐ抜かれる。

抜かれたらまた植える。ともすればイタチゴッコになって

しまうことをそうさせないことの厳しさが、つまり、「生

きるとは」と問いかけをもって詠まれている。

今年米妻は土鍋で炊くと言ふ 市川 栄司

ご飯の一番おいしい食べ方は土鍋で炊くことだと教えて

くれた友人がいる。彼は陶芸にも通じていて、その言葉は

かなり確信めいたものだった。昨年からの米騒動もやっと

落ち着きを見せはじめているようだが、日本人にとって米

は主食であり命である。人間は土に近いところで生活する

のが一番精神的に安定するというが、何となくそれは理解

できた年であったような気がする。

小さき花あげてままこのしりぬぐひ 工藤 弘子

「ままこのしりぬぐひ」は「みぞそば」によく似た雑草

でよく見るとかわいい小花を咲かせる。そのかわいい花と

裏腹に茎には無数の刺が出ている。その昔、まま母が、ま

まこいじめにお尻をこれで拭いたというのだが、、じつに

「せつない」呼び方だ。「小さな花」は「とてもかわいい花」

「やさしい花」を表現しており、一見言葉遊びに見えると

ころがせつない呼び名だ。

神の留守雲はときをり空を見せ 田口 茉於

旧暦十月の異称に「神無月」がある。この月、八百万(や

およろず)の神々が出雲大社に集まり、縁結びの相談をす

るという。つまり、出雲大社以外の神社には神がいなくなっ

てしまうので、「神無月」という。逆に出雲では「神在月(か

みありづき)」というらしい。ところでこの句、「雲はとき

をり空を見せ」が意表をついた表現になっている。神がい

ないときの心細さをこんな風に、しかも、具体的に表現し

ているところが超面白い。神はいまどこにいるのか、いつ

通過するのか、人間の心の奥底がいつも「神だのみ」なの

かもしれない。

とりあへず二つに割りし林檎かな 川嵜 昭典

「とりあへず」はとりあえず面白い措辞だ。一呼吸入れて

次を考えるときに使われる。ところで、優しい人ほど、と

りあえずが多いような気がするがどうだろうか。「優柔不断」

とは違う「優しさ」だ。その後、その半分をまた半分に割っ

たのか、あるいは、半分をそのまま誰かにあげたのか。そ

んなことを考えると、思考が猛スピードで動き始める。

秋興や俳人龍子虚子を描く 池田あや美

つい最近、愛知県碧南市の藤井達吉美術館で「川端龍子

展」があった。川端龍子の骨太の表現力は他の日本画家を

圧倒するものがある。その理由の一つは、卓越した描写力

にあるように思われた。別の言い方をすれば、「写生力」

の卓抜さだ。高浜虚子が俳句表現の基本を写生といってい

るが、描写の力は素材から主観を引き出すということだ。龍

子は虚子のもとで俳句も学び、写生ということを学んでいる。

虚子の弟子である龍子が虚子を描いた。俳句にも絵にも、

そこに写生力が生かされなくてはならない。虚子は客観を徹

底的に追及してゆけばそこから主観が生まれて来ると説く。

ダム底に沈みし母校蚯蚓鳴く 加島 孝充

高度経済成長期の日本は長く水力発電によって支えられ

た。黒四ダムをはじめ、全国各地に水力発電所がつくられ

た。村の全てが水底に沈んだ。ふるさとがダム底に沈むと

いう悲劇がどれだけあったろうかと思う。徳山ダムをはじ

め水底に沈んだ村をいくつか私も見た。ふるさとを失った

人の悲しみは何とも測り知れない。「蚯蚓鳴く」が痛切だ。

オカリナを吹く少年や鰯雲 水野 幸子

私の書斎の書棚の上にはいくつものオカリナが置かれて

いる。オカリナのあのやさしい音色が好きで、集めたもの

だ。宗次郎の吹くオカリナの音色がふと耳底に甦ることが

ある。「オカリナを吹く少年」とは思い出が甦ってきたよ

うにも思われる。

木漏れ日の小径 加島照子

青竹集・翠竹集作品鑑賞(十月号より)

被爆樹のもとに置かれし汗の椅子 中井 光瞬

被爆樹の下の椅子に誰かが一休みしたのでしょう。椅子に

残る「汗」のぬくもりが今を生きる者と過去を生きた人々と

をつなぐ様に感じられます。静かな祈りの光景が目に浮かび

ます。「被爆樹」と「汗の椅子」の取り合せが絶妙で、重い

歴史の記憶と今の人々との営みが交錯して深い感動を覚えま

した。

抱く水を放つ力で水海月 堀田 朋子

「海月」がゆっくりと収縮しながら進む姿をとらえた視点

がとても繊細で面白いです。「抱く」と「放つ」の対照が見

事で、透明で儚い存在感が際立って、視覚と感覚の両方を刺

激されます。「海月」と云う淡い存在を「力」として捉えた

作者の詩的表現が素敵な一句です。

迎火や一番乗りはきつと父 荻野 杏子

お盆の夕暮れに門口や庭先で、迎火を焚く場面が浮かびま

す。父への思慕を「一番乗り」と言う言葉で表す所が秀逸で

す。まっ先に帰って来そうな父の人柄を、せっかちで家族思

いで律儀そうな性格まで想像されます。作者と父との長年の

関係が静かに滲んできます。炎の明るさと心のぬくもりが、

響き合い、読み手の共感を導きます。

鵜の小屋に鮎の匂ひの垂れ籠めり 鶴田 和美

鵜飼に使われる鵜が休む小屋には、湿った木の匂いや、魚

の生臭さ、水気を帯びた空気が「垂れ籠めり」と言う結びの

言葉が効いています。視覚よりも嗅覚で景を立ち上げていま

す。祭や観光の華やかさではなく、裏方の小屋を切り取って

生活感がしっかり伝わり、空気がゆるやかに沈む様な感触が

残り、奥の深さを感じさせる一句と思いました。

羅を着し人隣る蝋燭能 平田 眞子

ゆらめく蝋燭の炎は、照らすと言うより闇をより濃くしま

す。その中で薄物を着る人が隣にいる描写には、視覚より感

覚的な光の揺れと薄衣の透け感をまた能の幽玄な世界を美し

く表現しています。気配で感じる世界を巧く詠んでいます。

葛嵐格子戸閉ざす熊川宿 渡邊 悦子

熊川宿は若狭から京都をつなぐ鯖街道にある宿場町です。

かつて京都迄十八里の街道を若狭から海産物を背負い、一昼

夜かけて山道を歩いたと言われています。賑わいを終えた今

は時代の流れに取り残されて時間の止まった様な静寂が

漂っています。「葛嵐」の季語がよく効いて秋の深まりを感

じます。熊川葛も有名で訪ずれた時には、茶屋で出来たての

温かい葛切のまろやかな味は今も忘れがたいです。

早池峰や薄雪草はここの花 山田 和男

岩手県の早池峰山は高山植物の宝庫として知られていま

す。霊峰でもあるこの山は、登山者として実際に歩いた人に

しか感じられない句です。白く可憐で雪の様に咲く「ここの

花」と単なる紹介でなく、ここでこそ咲くと言う唯一確信の

美しさに、長い登山の疲れがすっと消える感動があります。

この山でこそこの花が生きていると言う実感が読み手に深

く伝わります。

太陽は神か悪魔か熱中症 石崎 白泉

強烈な日差しの中で、生命を育む存在でもあり、人を苦し

める存在でもある太陽を神か悪魔と対比的に捉えて、そこに

熱中症と言う具体的で、現代的な言葉を置いた事で、命の危

うさや人間の小ささを感じさせます。対句のリズムと哲学的

な勢いや、社会性のある句としてとても印象深いです。

夏草の匂ひのわつと無縁墓 稲吉 柏葉

無縁墓と言う言葉から、孤独、忘却、無常の響きを感じま

す。そこへ夏草の匂いが「わっと」立ち昇る、まるで誰にも

弔われぬ死者達の存在が草の匂いと共に一瞬にして押し寄せ

るような臨場感を思いました。静かな墓地に満ちる空気の動

きを、まるで魂の息づかいの様に感じました。強い嗅覚の描

写から力強い一句に驚かされました。

仲間とは群れぬ金魚もゐる世界 中澤さくら

人間社会の縮図の様な深い意味を感じました。金魚と言え

ば群れて泳ぐ姿を思い浮かべるのですが、この句は群れぬ金

魚と言う一匹の孤高な存在に焦点を当てています。

多様な生き方を肯定する様な優しさが滲みます。誰もが群

れに属し、同調を求められる社会で、一人静かに自分の泳ぎ

方を守る金魚には、作者の生き方を思い浮かべました。ま

た、自分自身の生き方も振り返る一句になりました。

一句一会 川嵜昭典

新涼の誰も通らぬ道に佇つ 高﨑 公久

(『俳壇』十月号「鵙猛る」より)

秋が来た、と感じるとき─その感じ方はもちろん人それ

ぞれだろうが─寂しさを感じたとき、というのがやはりそ

のときなのではないかと思う。掲句の「誰も通らぬ道」とい

うのもそうで、新涼の清々しさの一方で、その清々しさが心

の隙間に入り込んでくるような、そんな道に作者は佇んでい

る。人とわいわいやるのは楽しいが、人は一人になる練習を

しなければならない。一人になればこそ、身の回りの風景や

自然が、再び意味を持って心に入り込んでくる。そんな句だ

と思う。

帚木や山深くして隠れ里 向田 貴子

(『俳壇』十月号「暮色蒼然」より)

実景としては、山間の村に帚木が風にそよいでいる風景だ

ろう。この想像だけでも、とても静かさを感じられる句で穏

やかな気持ちになる。一方で、帚木と聞けば源氏物語の帚木

も頭に浮かぶ。源氏物語での帚木は、遠くからは見えるけれ

ども近づくと見あたらない、幻のような不思議な木だ。その

上で掲句を読めば、「山深くして隠れ里」はめったに訪れる

ことのできないような場所、という意味にもとれる。おそら

くそういうことなのだろう。旅で立ち寄ってとても気に入っ

た場所というのは、また次に来ようと思ってもなかなかその

次が来ることは少ない。その名残惜しさは、ある意味で、幻

の場所とも言える。季語である帚木に二重の意味を持たせ、

俳味のある句となっている。

火袋にしのび込む闇虫の声 渡井 恵子

(『俳壇』十月号「雷魚」より)

火袋にまで闇が入るということは、庭もしくは寺社などの

灯篭が灯っていないということで、真っ暗になる一歩手前、

日が落ちて辺りがだんだんと暗くなって、という頃だろう。

何より掲句の闇が生き物のように描かれていて、その妖怪め

いた動きと、それに呼応するような虫の音の始まりが、異界

に迷い込んだかのような印象を持たせる。「火袋」という、

いかにも人工の世界に、闇と虫の音が入り込むさまは、最近

忘れかけた、自然への畏れのような気持ちにもなる。

立秋の門くぐり得ぬ人のあり 原 朝子

(『俳壇』十月号「秋の庭」より)

その季節になると思い出す大切な人、という人がいる。そ

してその季節になれば会うことができる人、という人もい

る。掲句は、いつもは秋になると訪れてくれる人が、今年は

もう訪れてくれない、ということだろう。作者は立秋のその

日に、もう訪れることのない、その誰かを思い出している。

「くぐり得ぬ」というのは、さりげない表現でありながら、

とても強く思い切った表現だ。そして下五「人のあり」と言

い切ることで、静かな喪失感を確かに受け入れている。立秋

の静けさに、喪失の静けさが呼応する句。

さつま芋煮ても焼いても食へてこそ 矢野 景一

(『俳壇』十月号「さつま芋」より)

「煮ても焼いても食えない」という慣用句を下地としつつ、

「煮ても焼いても食へ」るさつま芋の愛される本質をユーモ

アに詠んでいる。一方で、食べられるからこそさつま芋がさ

つま芋として取り扱ってもらえる、というところに悲哀のよ

うなものも感じられ、少しおかしい。さつま芋という題材で

十七音を纏められるところに俳味があり、また俳句の素晴ら

しさがあると思わせる句。

とかげ口からながい惑星吐きだして 小川 楓子

(『俳句四季』十月号より)

とかげの舌は青い。よくよく考えれば、爬虫類にしても魚

類にしても、世界の捉え方は、人とは全く違うはずなのだ。

それは舌の色一つとっても明らかである。それを「ながい惑

星」と、人には届かない宇宙のようなもの、というような表

現において気づかされ、はっとする。身近にいる動物だけ

に、ついつい人に引き寄せて眺めてしまうが、とかげにはと

かげの世界があり、宇宙がある。そう考えるとやはり世界は

不思議なものだと思う。

蚯蚓鳴く相談事がまだ一つ 祢宜田潤市

(『俳句四季』十月号「三河湾」より)

秋の夜の静けさの中で、二人が話をしている。いくつかの

相談事を経て、最後にもう一つ、という状況はそれなりに大

きな話だろう。一方で「蚯蚓鳴く」という季語から考えれば、

大きな話ではあろうが、真に差し迫った話でもない、という

気もする。むしろ秋の夜長の静けさの中で、じっくりと二人

が向き合っているというのは、最近ではあまり持つことので

きない豊かな時間であるような気がする。人と向き合う時間

がどんどん削られていくような昨今、面と向かっていくつも

の話ができるのは、信頼できる間柄だからだろう。