俳誌の表紙ををクリックすると全てのページがpdfファイルとして表示されます。

流水抄 加古宗也

東吉野村 八句

朴の花深吉野の空とのぐもる

鯉跳ねて朴の散華を誘ひけり

水音が命の里や朴の花

刀匠はこの坂の上朴の花

藤本安騎生氏を偲び

羽抜鶏愛せし男もう在さず

若鮎ののぼりきし沢のぼりけり

吊橋の下は大瀧河鹿鳴く

丹生川上神社

つくばねの早や実を結び丹生真名井

足尾吟行

禿山の上の禿山日盛れる

山いまだ禿げ白つつじ錆びもてり

老鶯のしきり掛水倶楽部跡

簀子ダム見え老鶯の谷渡り

トロ道や茅花流しに沿ひ歩く

桜実に昭和名残りのなんでも屋

若葉冷来て渡良瀬の精錬所

軽暖やいまも足尾に浄化槽

万緑やホームをつなぐ跨線橋

佐久島 三句

島道は東西二キロじやがの花

美しき島の娘や甘藷を挿す

沢蟹の鋏は真赤追はずをく

梅花藻の白きときめき柿田川

梅花藻の水に十指をすすぎけり

麦秋や指もて試す研ぎ具合

松阪 三句

涼風や鈴す ずの屋や の鈴よく鳴れる

太梁に百年の艶青大将

ぎしぎしや石棺混る算木積

伊賀

涼しさやビードロ流る井戸茶盌

軽暖や水蜘蛛という忍者下駄

水引草や砂雪隠に白き砂

なめし革匂ふ工房花糸瓜

建具師の昼の裏庭桐一葉

花葛やかすかにひびく揚水機

秋澄めるとは水音の澄めること

夕顔や伊万里も呉須の筒茶盌

お虫干好きな一つに千甕の絵

富田潮児を偲びて

句を案ずとき膝なでて良敬忌

句のほかは外郎が好き生身魂

正座崩さぬことも矜持や良敬忌

自祝

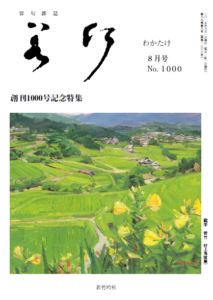

薫風や一千号といふ不思議

真珠抄8月号より珠玉三十句 加古宗也推薦

汗拭いて集金の人にこやかに 小林 勲

葭切の求愛の声惜しみなく 嶺 教子

地下室に瞑想の間や聖五月 白木 紀子

葉桜や妻と主治医の話聞く 筒井 万司

梅雨の寺朝の掃除は乾拭きす 馬場 修子

はん女知る南地の女将白上布 市川 栄司

草笛やかつて幣帛運ぶ道 春山 泉

動かざる青鷺雨の降り出しぬ 田口 風子

水郷や田植濁りの水たたえ 久野 弘子

セルを着て母は働き者なりし 東浦津也子

自転車で来て金魚田の糶に入る 成瀬マスミ

花楝ふわりと風をはらみけり 江口すま子

芒種を問ひつパンの耳切り落す 川端 庸子

水中花長き一日終りけり 水野由美子

麦秋や聖書読むごと童話読む 三矢らく子

校門は淡海に開き夏来る 今井 和子

泥落しつつ田植機は帰りけり 奥村 頼子

一夜酒同じ匂ひの人逝きぬ 江川 貞代

船頭の訛楽しも蘆茂る 岡田つばな

蚊遣香畳の部屋の写真展 長村 道子

夏つばめ来る監獄に書信室 今泉かの子

裸の子片手で抱かれすれ違ふ 田口 茉於

梅雨鯰川魚料理店の桶 甲斐 礼子

生きものの匂ひも貰ひ青田風 岡田 菫也

紫陽花のいまは縹に百度石 天野れい子

父の日や母の事まで答へたり 成瀬 早苗

麦秋やコンビニで買ふ富士の水 三矢ふさ子

青梅の落つるがままに崩れ窯 工藤 弘子

紅茶にスコーン庭の噴水高からず 池田あや美

煮え切らぬ返事卯の花腐しかな 風間 和雄

選後余滴 加古宗也

裸の子片手で抱かれすれ違ふ 田口 茉於

幼児を抱いてやってくる父親の姿がくっきりと浮んでくる

句だ。裸の子と日焼けした男の腕とがすっかり一体化してみ

える。親子とはそうしたもの、と言ってしまえばそれまでだ

が、愛することの根源ともいえる姿をそこに見ることができ

る。スキンシップという言葉で括ろうと思えば括れなくもな

いが、それ以上に親子とは何か、生きるとはどういうことな

のか、という問に対する答えをこの句からもらえたような気

がする。一連の句に《捕虫網手に持ちしまま抱かれけり》が

あるが前掲の句には本能に根ざした深い愛情を見ることがで

きる。つまり、犯しがたい美しさがある。

校門は淡海に開き夏来る 今井 和子

この句を読んだとき直ちに浮んできたのが「琵琶湖周航の

歌」だ。「琵琶湖」を「淡海」と呼んだ最初を私は知らないが、

太平洋、日本海、オホーツク海といった、いわゆる海とは決

定的に違うことはいうまでもないが、「精進湖」「山中湖」「白

樺湖」といったいわゆる湖ともはっきり違っている。この句

には淡海は淡海なのだという強い思いが見て取れる。琵琶湖

に向って開かれた校門とは、この学校に学ぶ子供たちはいつ

も琵琶湖とともに暮しており、琵琶湖と語らいながら成長し

ていく子供たちなのだ。「夏来る」によって、これから毎日

のように琵琶湖の湖水とたわむれながら子供たちは過ごすで

あろうことを思い、それを素晴らしい時間として讃美してい

る。その具体化の一つとして次の《湖の子の学校カヌー干し

てあり》がある。

甘藷焼酎四十四度をかもす蔵 清水ヤイ子

作者はきっと酒が強いだろうと思っていたところ、どうも

そうではないという。しかし、こういう句をものすところを

見ると少くとも嫌いではないように思えてならない。そのこ

とは一旦置くとして、四十四度とはかなりきつい焼酎だ。甘

藷焼酎の香りの中で、四十四度の焼酎とはどんな感じなのか、

あるいは呑んだらどういう状態になるのかなど、恐いもの見

たさのような感覚で、四十四度の焼酎桶を眺めているのかも

しれない《甘藷焼酎ゲップゲップと発酵す》。結局呑んだの

か呑まなかったのか、気になるのは私だけか。

梅雨鯰川魚料理店の桶 甲斐 礼子

川魚といえば断然うなぎ屋が人気だが、柳川鍋に代表され

るどじょうを商う店もぽつぽつある。ところが、鯰となると

これはすっかり少なくなって、尾張地方ではお千代保稲荷の

参道に一、二軒あったように記憶する。かつては、西尾にも

一軒あったが、それは鰻屋が中心で、物好きな人のために少々

鯰も商うといった程度だった。西尾市は日本一の鰻の生産地

でもあって、「一色うなぎ」といえば、すっかり全国的なブ

ランドになっている。そんなことが影響したのかどうか、鯰

の蒲焼はすっかり見なくなった。ところで、掲出句の鯰だが、

梅雨どきの鯰は生臭さがあって敬遠されがちだ。そこで、き

れいな井戸水を入れた桶の中で数日置き、臭みを抜く。ちな

みに、鯰は鰻よりもさっぱりした味で、好きな人は鰻よりも

好きだという。但し、頭が大きい割には胴体は小さく、私な

ど少々物足りない。

両の肘膝に如庵の夏茶碗 今泉かの子

お茶の作法の一つに、お道具を拝見する、ということがあ

る。私は門外漢で、作法のことはさっぱりわからないが、お

点前に用いられる名盌を順次回して拝見するのを見たことが

ある。その時、茶盌を取り落したりして欠かしたりしないよ

う肘を膝に置いて、拝見する。真正面から拝見したあと回し

たりひっくり返したりして、文字通り矯めつ眇めつ。私など

こういうのが苦手で、なかなか茶の道に縁遠くいる。作者も

けっして得意ではないらしいことが、この句から見て取れ、

それが上質の俳味として一句を成立させている。夏茶碗はた

いてい平らたく、ゆえに馴れない者にはいよいよ緊張が強い

られる。いわんや信長の縁につながる織田有楽斎が建てたと

いわれ名庵如庵という重要文化財の茶室の中では。

打水や夕刊配り終へし店 成瀬マスミ

新聞販売店の夕景だ。新聞販売はたいてい午前二時には起

床して、朝刊配達の準備に入る。四時頃には配達をスタート

させ六時頃まで続く。配達が終ると夕刊の時間までしばしの

休息だ。そして、午後二時頃から夕刊の準備。配達が終るの

が六時を過ぎる。市民が眠っている間に働き、しかも、睡眠

時間を一日二回に分けなければならない暮しは想像以上にき

つい。夕刊を配り終ってからの打水は、じつは心の癒しであ

ることをさりげなく詠っている。しかも、作者のまなざしの

やさしさが詩となって流れているのだ。

汗拭いて集金の人にこやかに 小林 勲

この句もまた、労働に対する敬意と感謝の気持ちがさりげ

なく詠われていて心地よい。汗を拭き拭きそれでいて笑みを

絶やさない人。そんな人になりたいと思いながら、じつはけっ

してたやすくはない。作者はこういう集金人のような人を立

派な人だと思っている。美しい人だと思っている。じつは、

そう思える作者自身もほんとうは美しい人なのだと思う。

葉桜や妻と主治医の話聞く 筒井 万司

「夫唱婦随」はときに「婦唱婦随」ともなり、夫婦の円満

が達成される。「ふしょうふずい」という言葉はその昔から

「夫唱」であり「婦唱」であったわけで、夫婦の自然の形だ

と思う。夫婦はときに所を変えながら、ときに共同して家族

を支え、円滑な暮しを実現してゆくものだ。掲出句は夫人が

体調を崩したときの作だと思われるが、夫婦のあるべき姿を

力まずに表現して過不足がない。

水郷や田植濁りの水たたえ 久野 弘子

近江水郷での作。水郷といえば棹を差し、艪を漕いで進む

遊び舟の景になりがちだが、作者は「田植え濁りの水」に着

目して、水郷の句に新しい視点を見せてくれた。この発見は

じつは作者自身が長く農業に従事してきたからこその発見

で、それゆえに本物の俳句といってはばからない。近江には

豊かな田園が広がっている。いうまでもなく日本有数の穀倉

地帯なのだ。

セルを着て母は働き者なりし 東浦津也子

「セル」などという言葉はすっかり聞かなくなっている。

ゆえに、セルという布地を見たとたん、懐かしさとともに母

親のことを思い出したのだ。しかも、母親はじつに働き者で

あったことも。セルの軽さとそれに誘発されるかのような母

のフットワークのよろしさが、さわやかに甦った一句だ。

花楝ふわりと風をはらみけり 江口すま子

「花楝」は「栴檀」とも呼ばれるが、「栴檀は二葉より芳ば

し」の「栴檀」とは別のもの。即ち、「芳ばし」の方は「白檀」

の異称だ。楝は高さ八メートルほどにも成長し枝を大きく広

げる。春、淡紫色の五弁の小花をいっぱいつけそれが遠くか

ら見ると紫の煙のようにも見える。まさに、「ふわり」とい

う感じにたっぷりと花を咲かせる。私の卒業した中学校の校

庭にも数本の楝の木があり、校歌にも歌われている。ゆった

りと横に張った枝は大きな緑蔭をつくり部活のときなどの休

憩場所として生徒が集まった。「ふわりと風をはらみけり」

は花楝の本意を見事に描写している。

紫陽花のいまは縹に百度石 天野れい子

「紫陽花」は「七変化」とも呼ばれるが、それを巧みに利

用して、楽しい一句に仕立てている。「縹」は「はなだ」と

読み、薄い藍色。日本人はことに微妙な色の異いに敏感で、

それが、日本人の優れた感性であり、日本人独特の文化を育

てている。何度も何度もお百度を踏んだことが、紫陽花の色

の変化によって表現され、縹によって成就が暗示されている。

しまなみの架け橋 中井光瞬

青竹集・翠竹集作品鑑賞(六月号より)

手長猿四温の風を掴みけり 田口 風子

手長猿に尾はなく前肢がきわめて長くて、これを使って枝

から枝へと渡り歩きます。また歌を上手に歌いオスとメスの

デュエットを聞くことも出来ます。人間の手以上に大事な掌

にも季節の暖かさが伝わってきます。四温も本来は冬の特徴

として使われていましたが、最近では春先に使われることが

多くなりました。シベリアから七日周期でやって来る四温の

喜びの風を、手長猿は家族で歌いながら受け止めます。群れ

で暮らす猿に比べて、家族単位で暮らす手長猿の生態は、何

か個々の単位で春を掴むという諧謔性もあります。人間の生

活の様に、周期を巧みに捉える自然の感覚がここにあります。

山祇の杖の一とふり梅ふふむ 監物 幸女

「山祇」はやまつみと読み山の神様のことです。三島神社

の御祭神は「大山祇命」で瀬戸内海の大三島の大山祇神社は

「大山積神」で全国の山祇神社の総本山です。民話の花咲か

爺さんの「枯れ木に花を咲かせましょう」の下りの様で心が

高揚してきます。梅ふふむは梅の蕾のことで膨らんで色付く

様で、山の仙人が里に降りて来て、今なお寒い大地に向かい

杖を一振りすると、芽吹く花の光が里に輝いて来ます。

これからの命とくぐる花の下 丹波美代子

寡黙な空気感に一瞬包まれる句ですが、読手が何回春を迎

えたのかによっても、感傷的な思いは大きく異なってきます。

人間は日々生まれ日々に死しています。来し方の有様と身辺

整理に眼が行った時初めて解る「これからの命」です。加齢

は明るく貰い、懐旧の清濁を懐に飲み込んで、現世を一歩ず

つ歩んでゆく鼓動が聞こえ、瑞々しい詩情が脈打っています。

花の雲前方後円押し上げる 三矢らく子

前方後円墳は出雲の国の素戔嗚尊と、九州の女性卑弥呼が

合体して、この形になったと言う説もありスケールの大きい

句です。花の雲によって包み込む霊気も吸い上げられ息苦し

さも無く、むしろ解放感さえ感じられます。坪内稔典さんの

句に、「ひばりひばり地上は前方後円墳」と言う句があります。

憂愁の思いに古代のお墓の大きさが伝わって来る佳句です。

竹秋や風の色問ふ欠け仏 渡邊たけし

陰暦三月の異名でもあります竹の秋は、心強い心象風景の

季語です。竹林の笹の落ち葉に囲まれて、野仏一つが春色の

さやけし風を受けています。孟宗竹を抜ける風の力強さに、

この地に貢献して祀られた仏一つが、孤独にも過去、現在、

未来の色を楽しみにして、春の彩りを楽しんで座しています。

絶えず塵拾ふ氏子や花まつり 岡田 初代

昔、氏神様は氏性が同じ氏族で祀られていましたので、皆

血縁関係にありそれが村単位となりました。それから村々へ

の移動が盛んになり、氏神様は地縁関係に変化して来ました。

今では神社を守る氏子以上に地縁者のお参りも多く、また他

の地域からの若者の参加者も増えて来ました。心から代々仕

える氏子にとって自慢と誇りの神社です。年々派手になる、

お祭りのお参りは有り難いのですが。心無い人々の後始末も

また大変なことです。裏方に徹する氏子の皆さんの陰の努力

のおかげで、花祭りへ参加出来ることを忘れてはなりません。

川筋の落ち合ふところ花の城 阿知波裕子

家康の岡崎城を初めとし、名城と言われる城に川はつきも

のです。昔は常に守る城を考えて要害と言われるほどの城を

造ったものです。ただ一つ例外は武田信玄だけです。大きく

ても小さくても、天守閣があり大手門があり、花があります。

花の様は武士によく例えられ、武具甲冑の音を聞き深い年月

を過ごして来ました。特に岡崎城は清廉な古武士の集まりで

あり、花筏、花屑となって後世へ伝えて行くことでしょう。

春風に扉を開けられし仏かな 廣澤 昌子

秘仏の霊界に四季はあるのでしょうか。海山はあるのでしょ

うか。現世の暖かな風を仏様にお知らせ出来る幸せに、いつ

もよい重い扉を感傷的に開きます。仏様を守る正常な心根は、

無為無臭の清浄な風を届け仏様に額ずきます。扉を開けて仏

様の穏やかな表情に会えば、顔一杯の幸せ感に浸ります。

春なのね少し濃い目にルージュ引く 小川 洋子

女性らしい口語が一定の孤独感を醸しだします。女性は幾

つになっても女性と言う自身への深い問いかけに、鏡は光を

増して来ます。男性には解らない濃さも、女性同士の口の端

にのぼり、春を競って迎える合図なのかも知れません。春に

なれば誰しも何かが変わることを期待し、人は春への行動を

起こします。静から動への心の動きは読手の心を軽くします。

行く春を芭蕉の墓に詣でたり 村上いちみ

俳人にとって一度はお参りしたい大事なお墓です。「行春

を近江の人と惜しみける」と言う松尾芭蕉の句があります。

万言を費やす長文より余韻余情のある、骨太の俳句を鬼城先

生より脈々と受け継がれて勇躍千号となりました。加古主宰

の心と共に歩む同人一同の若竹千号にふさわしい句です。

一句の風景 江川貞代

老いゆくは新しき日々竜の玉 深見けん二

(『俳句』五月号「遅き日を」より)

「老いゆくは新しき日々」と、九十三歳の作者は詠まれる。

老いてゆく日々を未知の事柄として捉え、興味を持たれる感

性にまず驚かされる。村上鬼城の句に

死を思へば死も面白し寒夜の灯

がある。「死も面白し」とは、新しいことを追い求めるに倦

まない究極の俳人魂といえるだろう。掲句の根底にも、この

鬼城と共通の精神が流れている。

作者の作句信条は「季題と心が一つになるように対象を観

察し、句を案ずること」だという。「竜の玉」の季語の本意

が句全体に行きわたり、その深い瑠璃の玉は作者の心の象徴

のようだ。また竜の玉を「はずみ玉」と称して、つけば如何

様の方向へも撥ね飛ぶ意外性も楽しい。己の老いを見据え、

それを突き抜けて、少年の気概をも垣間見えてくる一句であ

る。

旅に病み螢袋に寝まるなり 齋藤 愼爾

(『俳壇』六月号「苦艾」より)

上五に「旅に病み」がくる。やはり、芭蕉の句「旅に病で

夢は枯野をかけ廻る」が頭に浮かぶ。「病中吟」の前書があり、

芭蕉の生前最後の句に過ぎないと解釈する人もいるが、私は

辞世の句ととりたい。その心で掲句を鑑賞すれば、句意がぐ

んと深さを増してくる。

掲句は「苦艾(にがよもぎ)」の中の一句。その後に「私の俳句遍歴」と

題し、作者が中学まで過した飛島での生活のエッセイが続く。

引揚者として「想像を絶した第一級の地獄」のような「飛

島の日々」、それを「原4 風景というより幻4 風景」と思わなけ

れば生きていけなかった、と。それほど苛酷な少年時代の体

験の上に、今の齋藤氏は在る。

季語「螢袋」は、花の中へ蛍を入れて遊んだことからその

名が付けられたとか。この「螢袋に寝まる」のは誰だろう。

なぜか作者に一時、休んでもらいたい気もする。しずかな風

情で咲く花は、現在の佇まいの作者によく似合う。だが、こ

の句の前後の句群から、誰かを追悼する気持がひしと伝わっ

てくる。その誰かは「虫愛ずる俳人」として知られ、昨年南

仏のアビニヨンで客死した渡辺伸一郎氏のことではなかろう

か。蛍となって「螢袋に寝まるなり」に一番相応しい人であ

ろう。心のこもった悼み句として鑑賞したい。

奪衣婆に地酒供ふる雛祭 柏原 眠雨

(『俳句』六月号「染卵」より)

「奪衣婆」とは、三途の川辺で亡者の衣服を剥ぎとる冷酷

非情な老波の鬼のこと。地獄では唯一、女の鬼で閻魔大王の

妻とか妹とかの俗説もある。また一方、民間信仰とも融合し、

安産や子育て、果ては百日咳の神として母子の信仰の対象に

もなっている。いわゆる二面性をもつ面白い存在の姥神だ。

このような「奪衣婆」と女児の幸せと成長を祈る「雛祭」が、

この地方では共に祭られているのだろう。期せずして、絶妙

な取り合わせとなった。また「地酒供ふる」という措辞が土

着性を醸し出し、その場の鄙びた風景をありありと浮かび上

らせた。お堂の灯明に照し出された奪衣婆像や供えられた地

酒の瓶の影が揺らぐさまなど。このように本来、三月三日は

厄を除き、福を願う節供ではあった。時を継ぎつぎて祭って

きた女たちへの讃歌にもなっている一句である。

崩さずに食べてみたくて冷奴 星野 高士

(『俳壇』六月号「赤富士」より)

高士氏は虚子、立子、椿氏に続く四代目。「すなおな情感

と平明な表現」と評される立子を思わせる詠みぶりである。

掲句は冷奴を詠んだ一句一章の句だ。「崩さずに食べて4 み

たくて4 」の「て」の繰返しが、リズミカルで一気に「冷奴」

まで読み下せる。この「奴」の呼び名の由来は、奴の半纏の

四角い紋からとか。豆腐と髭を生やした奴とのギャップの差

が面白い。句意は冷奴の端正な角を崩すことなく美しく食べ

てみたいということだろう。無意味な事に精力を注ぎ、極め

ようとする心意気は究極の心の贅沢だ。粋の心髄にも繋がる。

たかが冷奴と思いながら、されど冷奴だという作者のこだ

わりに上質な俳味を味わえる一句。冷奴への敬意さえ見える。

こんな夜は女を抱けよと青葉木菟 前田吐実男

(『俳句四季』五月号「鎌倉是空」より)

〈夫恋へば吾に死ねよと青葉木菟〉(橋本多佳子)の本歌取

とみてもよい。作者は掲句を「男」のスタンスで詠む。「女

を抱けよ」とあまりにも直截な表現に、あっけらかんとした

エロスを感じるが、「コンナ」と「オンナ」の押韻により、

さらりと読める。はて「青葉木菟」はどんな表情で作者に囁

いていたのか。諧謔の俳人といわれている作者だ。木菟に返

す目が如何であったか、気になるところだ。だが、「こんな夜」

とはどんな夜か。「是空」の夜か。「空(くう)」とは。「理屈は言うが

本当は解っていない。」また「俺に課した枷」とも作者は記す。