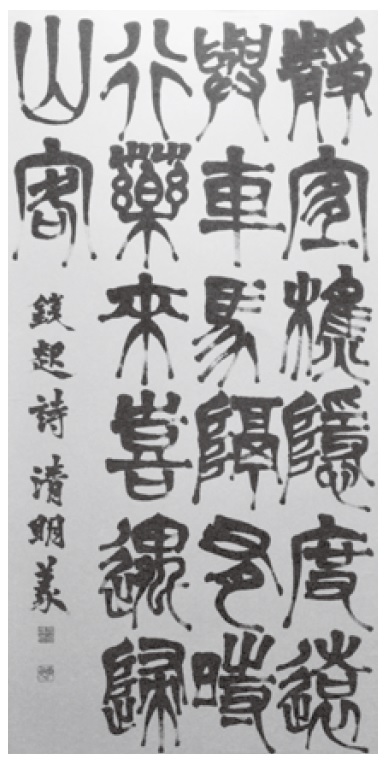

井垣清明の書4

錢起詩、板橋(五絶)

昭和56年(一九八一年)秋

埼武展(埼玉会館)

釈 文

静かなるは樵隠の度(わた)るに宜(よろ)しく、

遠きは車馬と隔つ。

時有って行薬(こうやく)し来たり、

帰山の客に遇(あ)ふを喜ぶ。

流 水 抄 加古宗也

水郷の艪音はづめり葦の角

あけぼのや一丁潜りまた潜る

囀りや穂高神社に赤き船

肉付きの面あり蓮如輿を曳く

奥能登や降り出してきし涅槃雪

蕗の薹焼いて苦さといふ旨さ

味噌を焼く香や一望の杏花村

割箸に綿菓子からめ杏花村

風たたばどつと杏の花吹雪く

バス降りてすぐに杏の落花浴ぶ

版木彫る男は初老杏花村

迷路めく路地縫ひ丘へ杏花村

駅頭に遊ぶ鴉や四月馬鹿

著莪咲いてをり石橋の架かる池

飛花落花内子座といふ芝居小屋

渡良瀬の水音やさし山桜

三椏の咲けば漉槽鳴りどほし

沼津垣とや小米花眩しくて

暖かき日差しの中にゐて眠し

山桜余水を吐ける人造湖

その下に丹の橋架かり山桜

真珠抄新年号より 珠玉三十句

加古宗也 推薦

杉丸太磨く北山初時雨 市川 栄司

みそ蔵に沁みつく匂冬隣 長村 道子

冬麗閻魔の寺の凶みくじ 荻野 杏子

名月をもう一度愛で眠りけり 加島 照子

指ささば消ゆると少女秋の虹 平井 香

小鳥来る句碑に木洩れ日散らしては 工藤 弘子

山粧ふ途中下車する子供汽車 髙橋 冬竹

夕暮の風に棚田の稲架匂ふ 髙橋より子

荒神に寄り合ひ村の茸汁 堀田 朋子

草の露足を濡らして猫戻る 竹原多枝子

立冬の鴉舗装をあるきけり 髙相 光穂

夜学子や輪ゴムで括るボールペン 鈴木こう子

柿甘しかつて苗木は婚の荷に 髙𣘺まり子

梢揺れ空揺れ動く神の留守 烏野かつよ

インド犀秋日にさらす尻の襞 堀場 幸子

短日や猫には猫の出入口 深谷 久子

ちびちびと生きて卒寿の熱き酒 村上いちみ

上野は古墳王国曼珠沙華 新部とし子

干柿を今年も吊るす喫茶店 和田 郁江

日時計の針のさびつく神の旅 水野 幸子

自転車の少女疾走耳袋 鶴田 和美

飛鳥寺まで来て秋の日の暮るる 奥村 頼子

銀杏散る動物園に喫煙所 柳井 健二

ハロウィンの月迷めいて真つ黄色 磯貝 恵子

知恵の輪にはまる長き夜ひとりぼち 岩田かつら

冬めくや招き猫置く箸売り場 鈴木まり子

庭隅のゴミの山より霜の声 鈴木 玲子

高い高いして父の祝ぐ七五三 三矢らく子

親族てふ生温きものかまど猫 江川 貞代

サキソフォン聴く昂りに日記果つ 田口 風子

選後余滴 加古宗也

みそ蔵に沁みつく匂冬隣 長村 道子

西尾は江戸時代の初めから徳川譜代の大名が治める城下

町として発展してきた。初代城主は酒井家で、徳川家康の

家臣の中で最初に城持大名になっている。江戸中期からは

大給松平家の城下町となり、ここに登場した味噌蔵は、西

尾藩御用達の味噌屋であったはと屋を詠んだもののようだ。

先々代の鳥山鳩車(きゅうしゃ)は歌舞伎を愛した粋人で

富田うしほ・浅井意外らと親交があり、「若竹」の親雑誌で

ある「山鳩」の発行にも尽力している。歌舞伎俳優・市村

羽左衛門を世に出した人といわれ、野口雨情・中山晋平ら

に当時流行の新民謡を作らせ、さらに日本で最初といわれ

るコマーシャルソングを二人に依頼して作らせている。こ

のことは、長野県中野市の中山晋平記念館に見事に記録保

存されている。

先代幸男氏とは私も親交を持ったが、当代の欽示氏も気

さくな人で工場見学は無論のこと自ら包丁を手に味噌を生

かした料理を作って来客にふるまったりしている。それで

いて彼は西尾財界の重鎮の一人だ。そして当代は十代目。

味噌蔵にみその匂いが沁みつくのは当然のことで、仕込み

が一段落した味噌蔵で当代の味噌談義は楽しい。

行く秋や当主の撫づる仕込桶 同

はと屋では味噌を仕込むのは大桶に大豆・塩をたっぷり

入れるのだが、その上に豆を山のうように積み上げる。均

等に重さが下におりるように置かないと石積が崩れたり、

味がむらになったりするらしい。十代目は自ら石を全て積

み上げるという。「当主の撫づる」に味噌・味噌桶に対す

る当主の愛情が見てとれる。

組み終へし稲架の匂ひの中にゐる 工藤 弘子

刈り取った稲を次つぎに束にして稲架にかける作業は収

穫の最後の工程であり、架け終ったときの安堵感は格別だ。

太陽の光を浴びて放つ稲の甘い香は何とも心をなごませ

る。稲架の匂いの中にいる幸福感はお百姓にとって最高の

ものだろうし、作者も幸せ感につつまれている。

ハロウィンの子ら満載の子供汽車 髙橋 冬竹

西尾市内幡豆町には愛知こどもの国という県の施設があ

り、岬山を巧みに利用した海あり山ありのリゾート施設と

して、人気がある。その中でことに人気があるのが子供汽

車。蒸機機関車をうまく改良したもので、ときどきあがる

汽笛の音が山に谺する。ハロウィンという祭りは日本でも

近年いよいよ盛り上がっているようで、冬竹さんもお孫さ

んをつれて、あるいは一緒に乗り込んだのだろう。イギリ

スからアメリカ、アメリカから日本に広がった祭のようだ

が、クリスマスと同様、どこかからっとした感じが好まし

い。《山粧ふ途中下車する子供汽車》も興に乗った作者の

姿が浮かんでくる。

名月をもう一度愛で眠りけり 加島 照子

「もう一度愛で」によって、名月への愛着度が心地よく

出ていて楽しい。「念押し」というものの力が十分に表現

されており、さらに俳味ともいうべき滑稽感が過不足なく

表現された。

杉丸太磨く北山初時雨 市川 栄司

京都北山は杉の美林の多いことで知られている。「北山

杉」といわれるのがそれで、杉美林を背景に降る冬のにわ

か雨が「時雨」という季語の始まりだともいわれている。

縦に林立する杉林、少し斜めに降るにわか雨、京の美意識

の代表格といってもいい景だ。「磨く」の主観もよく効い

ている。

調教の短めの鞭小鳥来る 田口 風子

この句によって調教のための鞭があることを知った。「調

教用の鞭は音は出ても、普通の鞭のように打たれても痛く

ないのだろうか。むしろ、軽いタッチの音を立てる。その

心地よさが「小鳥来る」という季語とぴたりとマッチして

いる。

立冬の鴉舗装をあるきけり 高相 光穂

鴉とて歩きやすいところを歩く。いわんやいよいよ寒気

の迫る立冬だ。鴉といえばふてぶてしい鳥というイメージ

が強いが、本来、人間が利用するための舗装路を堂々と歩

いている。人間を怖れないその態度こそが、鴉らしいとい

えば鴉らしいのだ。と同時に何となく鴉を擁護しているよ

うな優しさが感じられるのは作者の人柄というものか。

インド犀秋日にさらす尻の襞 堀場 幸子

「尻の襞」が面白い。無論、比喩だが、それを超える力

を感じるのは主観と客観の見事な融合に成功したからだろ

う。この融合に力を与えたのが、「秋日にさらす」で、全

身を厚い鎧のような皮膚をまとうインド犀にとって、秋日

の柔らかさはうれしいもの。勇気と元気が出てこようとい

うものだ。

竹林のせせらぎ 今泉かの子

青竹集・翠竹集作品鑑賞(十一月号より)

リーベなるタウトの大書秋気澄む 渡邊たけし

高崎の達磨寺の一角に、ブルーノ・タウトの居住した小さ

な家が保存され、傍らには自筆の石碑が建っています。碑の

言葉は「ICH LIEBE DIE JAPANISCH

E KULTUR」(私は日本の文化を愛す)タウトは桂離宮

に代表される、日本の伝統美を世界に紹介したドイツの建築

家。タウトの美学は絢爛を誇る建築物を「いかもの」と斥け、

桂離宮の簡素清純な造りを精神思想の存する「世界の奇蹟」

として重んじました。その世界を象徴するかのような一句の

清々しい空気感。澄み渡った大気に感じる日本の秋の美しさ。

一等の子が泣き出せり運動会 岡田つばな

これは運動会ならではの、感極まった一場面。この涙の裏

には、どんな思いやいきさつがあったのでしょうか。その地

域、地元の多くの目に晒される運動会には、悲喜こもごもの

ドラマはつきものですが、その劇的場面を巧みに切り取り、

鮮やかな一句に仕立てられました。今年は観覧人数も制限さ

れ、半日日程となったところもあり、こんなドラマティック

な展開に、懐かしささえ感じます。

鳥渡る湖標の石にうしほの句 荻野 杏子

「山たたむ湖美しけやし花の雲」うしほ師のこの句碑がある

のは三河湖のほとり。句碑という建造物ではなく、「句」と

したところに、元々作者の胸の内にあったかのような、それ

はまた一つの「標」であるかのような。かつて師が詠んだの

は爛漫とした春の景。今は鳥が渡っていく静かな奥三河です。

無観客の朗読会やうそ寒し 池田あや美

聞かせる相手があってこその朗読。声に出して読み聞かせ

ることで、その場は一挙に物語の世界へ変貌します。そんな

心躍る体験を私も何度も味わいましたが、コロナの現状では

致し方ありません。何となく心まで寒くなる今の無観客です。

かなかなのかな胸に沁む髪に沁む 工藤 弘子

なんと美しい。蜩の鳴き声の透明感そのままに、一句の調

べも流れるよう。繰り返され、小さく消え入るように響く「か

な」。切なくも雅な趣を感じさせる「髪に沁む」。かなと沁む

の二つのリフレインが、相乗効果をもたらし、心のひだに染

み入るように響きます。掲句の美しさにある少しの寂しさは、

まばゆい太陽の下では鳴かない、蜩の姿に重なるようです。

鯖雲や塀美しき屏風折れ 髙橋 冬竹

「屏風折れ」とは鉄砲の命中率を上げるべく、直線の土塁

を屏風のように角度をもたせ、張り出させた構造のこと。作

夏、新しく西尾城に復元された全国的にも珍しい土塀です。

できたばかりで、材も新しく壁も真白く美しい。空に広がる

斑の雲と、その名もゆかしい塀との取り合わせ。秋の日の、

天と地の美しい風光が、詠嘆を込めて詠まれています。

もう急ぐことなき齢鰯雲 桑山 撫子

今のゆとりある暮らしは、過去の忙しかった日々の続きに

あるもの。晩年にさしかかり、かつて時間に追われていた時

代を振り返っての感慨でしょうか。思い出の片鱗のような、

小さな白い雲が一面に広がる、秋の穏やかな空です。

ふと愁思昆虫標本針数多 奥村 頼子

標本にされた虫よりも、留めている針に目が行った作者。

数多の針が放つ光の冷たさとも、展翅の美しさには必要な針

の数とも、土に還ることなく永遠の命をさらすあはれとも、

様々に。各々の思いを統べる「愁思」です。

爽やかを人のかたちとして君は 大澤 萌衣

「たとへば君ガサッと落葉すくふやうに私をさらって行っ

てはくれぬか」(河野裕子)の「君」を思わせる、句末の鮮

烈さ。爽やかそのものであるかの如き君の、人としての容姿、

ふるまい、成り立ちそのもの。清らかさと愛しさと。

秋暑し焦付癖のフライパン 高柳由利子

共感いたします。いつまでも続く暑さの中、これでは料る

にも手間取ります。この悪癖に苛々するも、顧みすれば、自

らの手入れの悪さから来ている(私の場合)と気づけば、こ

れまた、秋暑し。

ぐい飲みに父の温もり南洲忌 松元 貞子

九月二十四日の南洲忌は西郷隆盛の忌日。ぐい呑みは、底

が深い大ぶりな器。お父上は薩摩隼人でしょうか。大らかな

お人柄で、きっとお酒もいける口だったのでしょう。

検温をされ門を入る秋学期 鈴木 帰心

二学期の校門での景です。検閲を受けるようにまず検温。

アメリカの大学では職員も学生も週に二回、駐車場のテント

でPCR検査があると聞きます。いずこも同じ、コロナの特

殊な状況。今でなくては詠めない一句。

信楽焼の壺の大口萩すすき 石川 茜

土の風合いや温もりを感じる信楽焼の壺。「大口」から壺

の安定感やざっくりとした秋の草花の豊かさを感じます。風

に揺れる芒や萩の花に秋の風情が漂います。

一句一会 川嵜昭典

ペンギンの尻をふりふり文化の日 池田恵美子

(『俳句四季』十一月号「ノーエ節」より)

「文化の日」は昭和二十一年に日本国憲法が公布された日

であり、またその憲法の第二十五条で「すべて国民は、健康

で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められ

ていることは良く知られている。ではこの「文化的」とは何

を意味するのか、というのは学問に委ねられるのだけれども、

俳句にとっては、この「文化」の意味をどれだけ広げられる

か、というのが勝負所だろうと思う。掲句の「尻をふりふり」

という発見は絶妙で、一見、軽やかで非文化的なもののよう

に見えて、実は、人を含む生き物全体にとっての「文化」と

いうものを問い直しているのではないだろうかと思う。すな

わち人にとっての最初の文化とは言葉であり、歌であり、踊

りであったと思うが、そのような生き物の最も根本的な文化

と言えるような動作を、ペンギンに託して見事に詠んでいる

と思う。

競輪の落車勤労感謝の日 鹿又 英一

(『俳句四季』十一月号「冬岬」より)

こちらもだんだん歳を取ってくると、プロのスポーツ選手

などを見ても、昔は単なる勝敗や上手い下手で片づけていた

ものが、その選手の人生などを考えるようになってしまった。

例えばプロ野球でも、贔屓のチームの勝敗が一番であったも

のが、敵のチームの選手も含めて引退後の生活なども心配し

てしまう。競輪では、その最高時速は七十キロにもなるそう

で、落車をすれば命の危険がある。そういう目で見ると、走っ

ている競輪の選手はとても驚異的で、落車ともなれば我がこ

とのように心配してしまう。そうした、スポーツ選手の人生

に寄り添った視点を、掲句では「勤労感謝の日」という言葉

で軽やかに、俳味のある表現をしている。競輪の選手に、隣

人のような人間味を与えている。

捨て猫のやうに祭のあとの町 小泉瀬衣子

(『俳句四季』十一月号「この国の」より)

「町」が「街」でないところに、いっそうの寂しさを感じ

させる。これが「街」であるならば、ある程度の規模の都市

の祭の後を想像し、その祭に来る人々はいろいろな所から来

るわけだから、祭の名残りに関心を払わないのも頷けるが、

「町」であると、おそらくはその祭はその町の住人のための

祭であるから、その住民が祭の名残りに気を払わないことが、

より痛切に感じられる。ただこれは、人の心にある陽と陰、

温かさと冷たさが剥き出しになっているのに過ぎないのであ

り、人の心のありようを見事に描いている。

十一月地球のはしまで届く影 酒井 弘司

(『俳句』十一月号「草は実に」より)

十一月といのは十月ほどの爽やかさを感じなく、また十二

月ほどの感慨を持たない、いわば宙ぶらりんの月だ。一方、

あと少しで年末になってしまうという、焦りを感じる月でも

ある。掲句では、十一月の影を見て、急に地球ほどの長さを

感じてしまった。すなわち、急に季節を意識してしまったと

いう感慨が詠まれている。十一月は十月や十二月に比べて抽

象度が高いからこそ、季節の推移の気付きに「地球」という

大きなものを持ち出しても、逆にそれがぴたりとはまる。

ちょっとした心の中の気付きを地球という大きなもので表現

する、俳句の醍醐味がこの句にはある。

タクシーへ合図を送る天の川 こしの ゆみこ

(『俳句』十一月号「露の世の」より)

下五の「天の川」で、句が一気に鮮やかになる。天の川と

いう語によって、作者がタクシーを呼んで向かう先がどんな

場所で、どんな人なのか、いろいろな想像をめぐらすことが

できる。それは本当に一年に一度しか会えない大切な人なの

かもしれないし、しばらくぶりに会うことのできる人なのか

もしれない。いずれにしろ天の川の一語によって、読者はそ

れぞれに好きなように想像が膨らみ、また、自身の大切な人

を思い返すこともできる。俳句が楽しいのはこういうときだ。

二〇一二年から始めさせて頂きましたこの連載も、今号で

一旦筆を置かせて頂くこととなりました。二箇月に一回の連

載ではありましたが、毎号、日々日本のどこかで生み出され

ている新しい句に触れることができ、俳句の多彩さに改めて

驚くばかりでした。ピアニストの谷川賢作が「音楽は世界中

で次々に生み出され、もう新しい音楽は作ることができない

ように思ってしまうけれども、ピアノの鍵盤を見ているとま

た新しい音楽を生み出すことができるように感じる」という

ようなことを言っていましたが、十七音と季語という限られ

た空間の中で紡ぎだされる俳句にもそのようなことが言える

のではないかと思います。限られた中での自由への探求が俳

句の面白さであり、思えばこの連載を書かせて頂いている間

は、さまざまな詠み手の自由さを享けていたように思います。

また詠み手が自由であるならば、読み手の解釈も自由でいい

はずで、そのような俳句の懐の広さを学ばせて頂く九年間で

もありました。どうもありがとうございました。