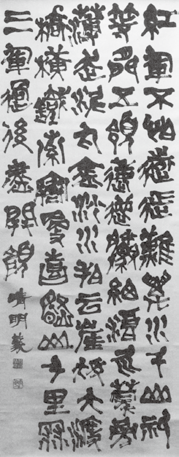

井垣清明の書9

毛沢東詩長征

毛沢東詩長征

昭和59年(一九八四年)七月

第19回北城書社展(上野の森美術館)

毛沢東、七言律詩「長征」

釈 文

紅軍は遠征の難(かた)きを怕れず、

万水千山 ただ 等閒(こともなし)。

五嶺は逶(う ね)りに迤(うね)りて 細かき浪を騰(おど)らせ、

烏蒙は 磅(はてしなく)礴(ひろがり)泥(つち)の丸(たま)を走(ころ)がす。

(中略)

三軍 過ぎてのち 尽(ことごと)く 開顔(わらう) 。

(武田泰淳・竹内実『毛沢東その詩と人生』より)

流 水 抄 加古宗也

楠の天辺で鳴く残る蟬

文明に悲話あり昼の鉦叩

コロナ禍やすぐに汗滲む大マスク

鳳来寺・東照宮

滴りの聞こえ神君祀る宮

みぞそばに手の届く距離せせらげる

みぞそばや滝音いよよ近づき来

昃れば蟷螂おのが脚を噛む

子ばらみて蟷螂の翅さみどりに

秋風や追分に立つ恋道祖

愚痴を聞くことにも疲れ秋渇

家族葬済みしと葉書秋渇

古書くくる縄は二重に秋の蟬

法師蟬朝から鳴いて煉瓦書庫

つくつくや指でもて読む先師の碑

急磴をのぼれば薬師萩の風

手を触れて気づくままこのしりぬぐひ

お大師は太き眉持ち赤とんぼ

鎌をもて南瓜の夢をたぐりけり

新涼や北指してゐる風見鶏

新涼やしたたか水を打ちし河岸

新涼や今朝も見て出るはね駒

夕涼や舟の淦汲む蜑が妻

真珠抄六月号より 珠玉三十句

加古宗也 推薦

静かなる湖のひかりを燕の巣 荻野 杏子

二月堂裏への小径落し角 市川 栄司

山車蔵の細き閂鳥曇 田口 風子

父の日やお酒の旨い店探す 飯島 慶子

桜蕊降るうつむけば胸の音 大澤 萌衣

浄土寺や鷹鳩と化し境内に 堀田 和敬

犬散歩せぬ径選びつくし摘む 岡田 季男

清明や父ちから溜め立ちあがる 鈴木 帰心

満員車冬着春着の並び立つ 久野 弘子

踏切へすこしの登り草朧 工藤 弘子

一駅と侮りて悔ゆ花疲れ 荒川 洋子

風車笈に霊場巡りかな 平井 香

花冷えや足踏みをして待つ聖火 鈴木 玲子

真つ向に峙つ雪解伊吹かな 阿知波裕子

紫霙英田に幸せを編むことを知る 堀田 朋子

吹きかける児の息甘き風車 新部とし子

縦横にずらすパズルや暮れかぬる 高濱 聡光

春めいて定年の日の丸印 春山 泉

祖母の忌や塩漬け蕨戻しおく 山科 和子

通り抜けできない路地や猫の恋 坂口 圭吾

火の鳥に乗りたり黄沙多き日に 深谷 久子

春宵や異動せし彼の忘れ物 中野こと葉

横文字に変わる酒蔵花の雨 村重 吉香

猫の子の天地無用の箱に入る 髙柳由利子

悪たれ口たたきつ拭ふよなぼこり 磯村 道子

啓蟄やマスクの下の大あくび 田畑 洋子

定食の旨き店とて新社員 髙𣘺 まり子

入口に野菜の素描春季展 白木 紀子

鴬やてらづへいさか渡し跡 長村 道子

恩送りてふ言の葉のあたたかし 平田 眞子

選後余滴 加古宗也

真つ向に峙つ雪解伊吹かな 阿知波裕子

伊吹山は岐阜・滋賀の県境に聳える単独峰で、標高一三七七

メートル。四季を通じて美しい山容を見せる。山頂附近から

少し下にかけて夏にはお花畑が出現する。古くから薬草園と

しても知られるが、江戸時代、尾張藩が薬草を植栽したもの

だとも聞く。夏にはお花畑を見ようと多くの観光客が訪れる。

冬は冠雪の輝きが美しく、春は雄々しい雪解伊吹となる。こ

の句「真つ向に」の措辞が素晴しい。雪解伊吹の圧倒的な迫

力がこの一言で余すことなく表現された。

恩送りてふ言の葉のあたたかし 平田 真子

「恩送り」とは恩を受けたら次の世代へ恩を送ること、そ

のことが「報恩」でもある、ということだろう。恩をいただ

いた有難さもしばらくすると「報恩」どころか「忘恩」になっ

てしまいがちなのが凡人だ。「恩送り」という言葉を忘れな

い人はいつも心があたたかくいられる人に違いないと思う。

言葉であって言葉を超えた心だといえよう。

桜満つ天竜浜名湖線の旅 荻野 杏子

「天竜下り」で知られるあの天龍川は長野県の諏訪湖が水

源だ。諏訪湖の北西部に発し、どんどん南下。静岡県浜松市

の東部で遠州灘に注ぐ。天竜下りは民謡に唄われるように急

流で、しばしばその飛沫が顔を濡らす。何となくだが、作者

は天竜川添いに敷設された天竜浜名湖線を上流に向かったの

だろうと思う。しだいに山深くなり、山桜が雲の如くに、山々

を飾る姿に時を忘れたのだろう。下の句の「の旅」がすこぶ

る心地よい措辞だ。

二月堂裏への小径落し角 市川 英司

東大寺の脇山道とでもいうべき細い坂をのぼると、二月堂

の裏に出る。途中にはいくつかの塔頭があり、かなり前にな

るが、二月堂へこの道を通って登ったとき東大寺の別当(管

長)を務めたことのある上司海雲の塔頭があることに気づき

足を止めたことがある。階段といい土塀の風情といい、東大

寺の歴史と風格を感じさせるところで私は好きだ。作者もそ

の小径が好きで、のぼったのだろう。その坂の途中で、鹿の

落し角を見つけて足を止めたのだ。鹿は本来は春日大社に属

するのだが、その多くが東大寺を遊び場にしている。

鹿は毎年四月上旬から七月にかけて角が落ち生え替わる

が、秋には発情期を迎え牡同志が雌を巡って争う場面がしば

しば起きる。牡同志が激しく傷つけ合うだけではなく、観光

客を傷つけたりするようになったことから、秋に鹿の角伐り

が行われるようになったという。

薄き雲木々の芽吹きを包むごと 荒川 洋子

早春の山野の心地よさが、まさに心地よく活写された。俳

句は客観写生に始まって、その奥まで描くことに成功したら、

最高に幸せなことだと思う。一句全体にほのぼのとした暖か

さが流れているのがいい。「包むごと」が木々の芽吹きだけ

でなく作者の心までふんわりと包み込んでいる。こんな幸せ

な瞬間は人生でそんなに多くはない。

犬散歩せぬ径選びつくし摘む 岡田 季男

俳句は庶民の文芸といわれる。それはざっくばらんな表現

の面白さだといってもいい。「犬散歩」という言葉が文字通

り「犬の散歩」を指しているが、じつはそれだけでないこと

は誰もが承知して使っている。犬の散歩はその途次、小便を

し、大便をする。いやさせるためにするのだ。即ち、小便の

かかった土筆を摘むのはご免だというわけだ。この句の眼目

は「せぬ径」にあり、同時にその措辞が意表を突いている。

浄土寺や鷹鳩と化し境内に 堀田 和敬

ここに登場する「浄土寺」は広島県尾道市にある真言宗浄

土寺派の総本山で聖徳太子の草創と伝えられる。また、足利

幕府を創った足利尊氏が帰依した寺とも聞く。その堂々たる

伽藍は荘厳ですらある。作者は尾道で生まれ育った人だと数

年前に知った。つまり作者にとって浄土寺は遊び場であると

同時に郷土の誇りとしての象徴的存在なのだ。この句、季語

の「鷹鳩と化し」が面白い。その昔から瀬戸内の中心的な都

市であり、今は街全体が静かなたたずまいを見せている。ち

なみに、浄土寺の境内にはおびただしい数の鳩がおり、私が

訪れたときも、肩に腕に頭にわっと鳩が飛び乗ってきた。

猫の子の天地無用の箱に入る 高柳由利子

猫の子が箱に入って飼われているのか、箱に入れてもらわ

れてきたのか。いずれにしても「天地無用」がポイントで、

猫の子がひっくり返しにならないように「天地無用」と印刷

された、あるいは書かれた箱に入っているのだ。猫の子をい

たわる気持が「天地無用」という文字に凝縮されていて心温

まる。

風車笈に霊場巡りかな 平井 香

「笈」は巡礼(遍路)が背中に負う箱や袋などで、仏具や

衣服、食料などを入れる。風車は子供の玩具で春の季語。水

子供養のために風車を地蔵にお供えしたりする風習もあり、

この風車も水子供養のためのものなのかもしれない。

竹林のせせらぎ 今泉かの子

青竹集・翠竹集作品鑑賞(四月号より)

春眠や大きく傾ぐ渡海船 川端 庸子

壮大なる春眠です。この渡海船は江戸期の金毘羅船、それ

とも補陀落を目指している船でしょうか。補陀落渡海は自ら

の命を投げ打つ、捨身行の一つ。中七の措辞には現役の船で

あっても慄きます。茫洋たる大海に浮かぶ船の危うさは、心

地よい眠りとは裏腹のもの。「花の下にて春死なむ」生と死が

近いところにある春という季節。蠱惑的ですらある春眠です。

寒月光体の美しき娘と外湯 酒井 英子

先般「緋の色」を上梓され、内外へその力の確かさを実証さ

れた作者。対象への透徹した眼差しや慈愛の心もさることな

がら、この度量の大きさ。開放的かつ聖なるエロス。

氷に上る魚の鱗に空の色 田口 風子

季語の力と相応の遊べる力。目には見えないけれど、あた

かもそこに見えるがごとく、絵空事のような季語の本意のま

まに、荒唐無稽の世界で遊んでいます。小さな鱗の一片に広

がる海と空の大きさ。異次元の度合いの深さに、魅了されて

しまいます。一度読んだら忘れられない。春の初めの気に乗

じて、遊ぶたのしさ。

草焼けばたちまち太古煙立つ 辻村 勅代

一読、景が広がります。タ行の音の韻きも滑らか。すっき

りとしています。草に火を放てば太古の昔と変わらず立つ煙。

悠久なる時と大いなる自然の中に、作者もまた立っています。

寒の星ひとつふたつは落とし物 中井 光瞬

中七の「は」に天空の大きさ、心のゆとりを感じます。星

は無数。一つや二つは、何かの拍子で落ちたのでしょう。ま

た、そんなこともあるのでしょう。理屈ではなく直感が冴え

る澄んだ冷気。夜空には、たくさんの星が光り瞬いています。

立春や梅に雪積む思い出も 清水みな子

一句の中に季語は三つ。春の梅と冬の雪が相まみえ、立春

を詠嘆しています。四季の境目にある立春ならでは。何気な

いけれど心に染みる「積む」積日の手堅さ。雪も思い出も消

え去っていくものですが、その時の光景や思いは、胸の内に

積み重ねられているのでしょう。篤実な人柄が伝わる一作。

身のうちの鬼も0 型豆を撒く 重留 香苗

何だかおかしくって、たくましい。身の内に棲まわす鬼に

着目し、さらに血液型にまで。しかも鷹揚さを感じる0型で

す。人のもつ清濁をあっけらかんと詠って、潔い。

仁義切る構へ少年独楽を打つ 平井 香

一瞬に掛けるこの鯔背。確かに腰を落としての口上と似た

姿勢です。探れば渡世人の影は句末の「打つ」にも。臨場感

に想起されるのは〈打ちしより口に咥へて独楽の紐 宗也〉。

おっちゃんの腰で炒める菠薐草 白木 紀子

使い慣れた調理具です。灰汁のないサラダ用とは違い鉄分

葉緑素はたっぷり。料理方もちょっと癖はあるけれど、人の

好い年配者のような感じがします。もちろん味は保証済み。

袋から出さぬレコード春の雪 川嵜 昭典

大切なものは簡単に取り出しません。ジャケットに納めら

れている思い入れのある一枚。出さずとも聞こえ思い出もま

た蘇り。忽ちに消えはしますが、そこには春の雪の明るさも。

雲焼いて雪の朝の日の出かな 岸 玉枝

上五の新鮮さ。朝日に輝く空に、縁どられたような黒い影

の雲。太陽のもつ力を端的にあっさりととらえています。雪

の白い大地へ、黄金のお天道様が登場する、朝の神聖さ。

大利根の力戻りし雪解かな 藤井 歌子

坂東太郎(季語としては雲の峰の傍題)とも呼ばれる大河

川、利根川。雪が解け増量した水、流れる水の力もまた豊か

です。春の陽光に川面は輝き、明るさを運んでくる雪解です。

天丼の海老を支える蕗の薹 近藤くるみ

支えるが言い得て妙。蕗の薹は主役を張れる海老とは違っ

てわき役。ですが一員に加われば、天丼は一段格上げされま

す。地下茎で地を支えつつも好きな向きに顔を出す春の風味。

ひらひらの足や逆さの小白鳥 笹澤はるな

水面から出たかわいいお尻、その情景が目に浮かびます。

水かきのついた足の「ひらひら」から呼び起こされる、白い

羽の揺れ、波紋の広がり、そして辺りの草々も風に戦いで。

百万の剣となりて小滝凍つ 平野 文

凍りついた滝にある緊張感。剣の切っ先。百万という位の

大きさと、小滝の厳しい鋭さ。上から下へ滝の水が落ちるよ

うに、句の調べも流れて落ちて、底の句末に季語。

亡き人に長寿を詫びる彼岸かな 後藤さかえ

人は生も死も原則、自分で選ぶことはできません。彼岸へ

呼ばれる順番はまだ。先に立たれた方への思い、そして生か

されて今があることへの謙虚な思い。此岸からの切ない一句。

俳句常夜灯 堀田朋子

血管の青の続きの蓬摘む 篠崎 央子

(『角川俳句』四月号「青の続き」より)

独創的な感性が生み出した句だ。蓬を摘もうと手を伸ばし

た作者は、自身の手首の血管の青さと蓬の青色を、一繋がり

のものとして感じたのだろう。作者の命と蓬の命の、供応と

通い合いを感じ取る繊細な感覚が素晴らしい。同時に「蓬摘

む」という具体的な動作の提示であることで、確かな現場性

がある。蓬の持つ旺盛な生命力が、作者の血管へと流れ込ん

で行く昂揚感がある。瑞々しい句だと思う。

幼いころ、擦りむいた膝に蓬の葉を揉んで張り付けた事を

思い出した。また、草餅やお灸のもぐさの材料でもある。私

達と道端の蓬は、昔から親しい関係を築いてきたのだ。「蓬摘

む」という行為にも奥深さがあることを感じさせてもらった。

刻刻と過去の先端桜咲く 小檜山繁子

(『角川俳句』四月号「花の下」より)

脳中に桜の蕾が次々と花開いてゆく様子が浮かぶ。やがて

一本の桜が花万朶となる。けれどそこでも時は止まらない。

今度は、花は散るまでの時を刻み始めるのだ。だからこそ、

この瞬間の花は美しい。後には戻れないことと、前に進むし

かないことの切なさを、作者は句に詠むことで胸に刻んでい

るのではなかろうか。

この世の生きとし生けるもの全ては、「過去の先端」に息

づいている存在なのだな。その摂理をズバリと言い当てられ

て、ハッとさせられる。人間もまた例外ではなかろう。「桜

咲く」という動詞止めによって言い切ることで、解説などい

らない力ある句となっている。

母と子の家透きとほる春夕焼 寺島ただし

(『角川俳句』四月号「時を待つ」より)

「家透きとほる」という表現に惹かれる。

作者は、かねてよりこの家が、母子ふたりの暮らしだとい

うことを心に留めているのだろう。作者に繋がる家庭かもし

れないし、関係性のない家庭かもしれない。けれど、母と子

の風貌は知っている。互いが互いの境遇を労わり合いながら

暮らしている雰囲気が、どことなく感じられる。そんな家を、

作者は「透きとほる」という措辞で温かく表現されたのだ。

「春夕焼」がいい。他の季節にはない、明るく包み込むよ

うな温かさが句の隅々を照らし出している。今日の一日を無

事に終えて二人に戻る母子の時間。夕餉の香りも立ち始める。

ここにも幸せがある。作者の視線が、読む者を優しくしてく

れる句だと思う。

子育ての愛は直線つばくらめ 長島衣伊子

(『俳句四季』四月号「巻頭句」より)

言い得て妙。そういう愛があると、深く納得。

春闌となる頃、燕のせわしく飛び回る姿を多く見かけるよ

うになる。まずは巣作りだ。田起しされた田圃の泥や枯草を

幾度も運ばねばならない。産卵の後、抱卵期を経て雛が産ま

れると、餌を運ぶために大忙しになる。巣では、お腹を空か

せた雛たちが顔いっぱいに口を開けて待ちわびている。早く

早くと気持ちは急いていることだろう。一時間に二〇回ほど

も餌を運ぶらしい。雄も雌も、巣と餌場を最短距離で往復を

繰り返す。だから燕の飛び方は「直線」なのだろう。

それは「愛」なのか。本能と言ってしまえばそれまでだが、

愛とは、元々本能に裏打ちされたものなのだろう。今年も大

忙しで子育てに余念のない燕に、エールを送る句だ。

落し文山の要に朗人句碑 加藤 耕子

(『角川俳句』四月号「落し文」より)

昨年十二月六日に永眠された有馬朗人氏への追悼句であ

る。物理学者として自然や生命現象を捉える視点によって、

氏の俳句は四次元的で大らかだ。東京大学総長や文部大臣な

ど、組織の頂点に立つ身でありながら、庶民的ユーモアで人々

を安心で包むような方だったらしい。氏と親交のある俳人の

方々の淋しさは、想像に難くない。作者もまたそのおひとり。

掲句の「朗人句碑」が、どの山のどんな碑なのかは寡聞に

して想像するばかりだが、「山の要に」という秀逸な表現で

碑の佇まいが目に浮かぶ。同時に、作者の故人への尊敬が込

められているのが伝わる。加えて、季語「落し文」の斡旋が

偲ぶ気持ちをより深くする。その文を開けば、氏の朗らかな

声が再び聴こえてくるのではという願いが感じられる。「落

し文」が持つ心をくすぐるような可愛らしさが、哀しみにく

れるだけではなく、恋しさをも表しているように思う。

ふらここの無垢板やせて春の月 恩田侑布子

(『角川俳句』四月号「天心」より)

穏やかな春の月夜。人影のない公園か校庭。通りかかった

作者は、久しぶりにふらここを漕いでみようかと思う。潤ん

だ「春の月」は、そんな心地へと誘うものだから。

座板は無垢の木製なのだろう。見た目にも、すり減ってい

る。腰かけてみると、臀部からの感覚がそれを補完する。座

板の摩滅によるすべすべした感触と凹みが心地良い。その実

感を「やせて」と即物的に詠んだのが眼目だと思う。このふ

らここは、この場所でじっと待ち続けることで、幾年月に渡っ

て、幾多の人を乗せてきたのだろうかと思いを馳せる作者。

ふらここと通い合う作者の無垢な時間を、「春の月」が優し

く見下ろしている。