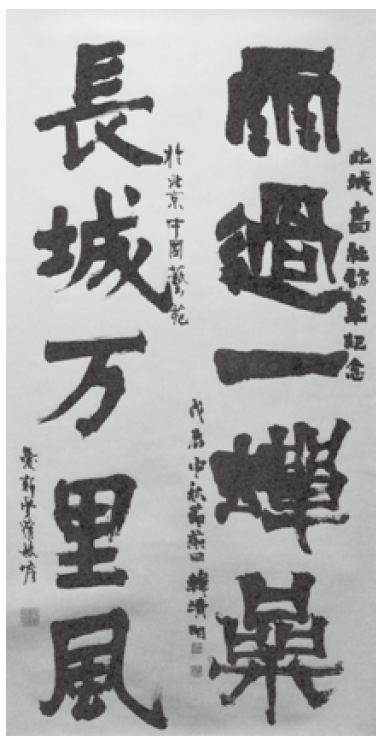

井垣清明の書15

合作(愛新覚羅毓いくせん先生と)

合作(愛新覚羅毓いくせん先生と)

昭和63年(一九八八年) 九月

第24回北城書社展特陳(上野の森美術館)

釈 文

雨過ぎて一蝉噪(さわ)がし(杜牧句、清明書)

長城 万里の風(慣用句、愛新覚羅(あいしんかくら) いくせん書)

流 水 抄 加古宗也

みみず鳴くや外雪隠の遺る家

みみず鳴くや堆肥の山の湯気を吐く

南瓜蔓手繰り寄せたる二丁鎌

今朝剪りし萩大活けに丹波壷

けら鳴くや石炭袋積みし納屋

坂東太郎つくつくぼうし鳴き始む

ベランダに届く渓音栗笑ふ

風に色無しチェロで弾くレクイエム

鹿刺に蓬莱泉を二合ほど

友の訃を聞くひよんの笛鳴いてみし

寄合の締めとて芋子汁啜る

芋水車仕掛けし疎水木曽奈良井

芋の葉に大粒の雨降つてきし

ねのひてふ酒酌む鯊をつきだしに

縄をもてふさぐ杣路や茸狩

鱒茸を指もてほぐし赤城山

美しき乳房や秋の水子仏

証信偈ふと秋風の太鼓楼

穴子網繕ふてをり風は秋

魚河岸を抜けて埠頭へ鰯雲

寺町に仁王門あり鯊を焼く

真珠抄十二月号より 珠玉三十句

加古宗也 推薦

飛騨ささげ買ふ秋風の朝市に 荻野 杏子

秋気澄む団地総出の清掃日 松元 貞子

掛時計時報に合はせ秋彼岸 高濱 聡光

紅も黄も白に揺れをり草の花 平井 香

海山と川も近くに秋の風 岡田 季男

秋暑し同じ苗字の軒つらね 米津季恵野

歌女鳴くや阿国の墓の見つからず 池田あや美

捨てられし棚田いろどる桜蓼 堀口 忠男

カリヨンは修理中なり霧走る 濱嶋 君江

人待てば風強くなる秋の花 田口 綾子

疲れ来し娘にたつぷりの秋明菊 今泉かの子

いつしかに涙は耳へ夕月夜 大澤 萌衣

小鰯の大漁悲しみすずの詩 中井 光瞬

長き夜や諏訪の祭りの木遣聴く 生田 令子

板の間に座すひとときや月まつる 春山 泉

里山にキャンプ場あり仙翁花 水谷 螢

少年と水澄む川に水切りす 奥村 頼子

秋の昼雀の声の透き通る 石崎 白泉

水澄むや裏も表もなく生きて 鈴木こう子

ひと休みついでに茶屋のむかご飯 奥平ひかる

寺小屋と称して子らと秋灯下 荒川 洋子

青空の風見に鵙の止まりけり 烏野かつよ

秋澄むや古墳を囲む埴輪環 田畑 洋子

前の人ふと立ち止まる雁渡し 川嵜 昭典

豪商の庭で拾ひし瓢の笛 近藤くるみ

正倉院曝涼父と歩きけり 田口 茉於

七五三爺も婆も子の歩幅 酒井 英子

障子貼り終へやはらかき日を招く 江川 貞代

草むらに潜むピッコロちちろの夜 鶴田 和美

いとど鳴く染屋に藍の色見本 田口 風子

選後余滴 加古宗也

捨てられし棚田いろどる桜蓼 堀口 忠男

かつて山村では、あんな高いところにまで、と嘆息が出

るほどのところにまで耕作地があったものだ。その中でも

比較的規模の大きなもので水田になっているものを棚田と

いっている。全国的に有名なものに能登の千枚田。長野県

の姥捨山のものは「田毎の月」として芭蕉も俳句にしたと

ころで、さらには愛知県でも奥三河地方に四ツ谷の千枚田

というのがある。それぞれ田毎にオーナー制度を導入した

りして、保護につとめているが、なかなかに維持管理が難

しくなっている。勢い放置田が増え、自治体もその方策に

苦慮しているといっている。雑草の生い茂った棚田に桜蓼

が美しく咲いているのを見ると俳人は何とも複雑な気持ち

にさせられる。そして、私には「限界集落」という言葉も

気になる言葉ではある。

カリヨンは修理中なり霧走る 濱嶋 君江

この俳句を見て、ふと思い出したのは榛名湖畔の絶景ポ

イントにあるカリヨンのことだ。榛名富士を真正面に望む

ところにゆったりとした展望台があり、カリヨンがある。

カリヨンというのは、鐘のことで、その鐘の音をつないで

ゆくとメロディーになるという面白い楽器だ。榛名湖畔の

ものは、左から紐を引いて鳴らしてゆくと、かつて高峰三

枝子が唄って大ヒットした「湖畔の宿」のメロディーにな

る。作者が訪れたときは修理中で、しかも霧が出ていてう

まく聞くことができなかったのだろう。作者にとってこの

「湖畔の宿」は青春時代への甘い思い出につながっている

のだろう。

いつしかに涙は耳へ夕月夜 大澤 萌衣

いずれの句も作者の緊張感がストレートに伝わってく

る。「いつしかに涙は耳へ」は、まぎれもなく作者が月と

一体をなしてしまったことを示唆している。涙が耳をふさ

いだとき、ふと我れにかえったというのだろうか。夕月の

冷たい光がいい。

寺子屋と称して子らと秋灯下 荒川 洋子

スマホをはじめ、情報の伝達も、わずかな間にすっかり

様変りしようとしている。これを進歩というのか、退歩と

いうのか。若者は無論のこと中年までが、その勢いに遅れ

まいと必死でコンピューター、その他にしがみついている。

政府もそれを後押しするように、学校教育の中にまで、性急

に導入しようとしている。うかうかしていたら国際競争に勝

てないというのがその理由のようだが、息せききって頑張る

ことで、ほんとうに日本国民はしあわせになれるのだろうか、

という疑問を私は持っている。そして、便利が即ち幸せと

言い聞かされたオール電化の時代。さてどうなるのかと思

いつつ、時間だけは過ぎてゆく。そして、齢を取っていく。

掲出句の「寺子屋」という言葉、「秋灯下」という言葉。

そこには安心と余裕がある。

青空の風見に鵙の止まりけり 烏野かつよ

秋の季語を代表するものに「天高し」というのがある。

鵙の鋭声のする方に目を向けると、鵙が風見鶏にとまって

いる。その姿がくっきりと見えるのも青空のせいだ。そし

て、青空は秋の空の象徴のようなもので、「天高し」とい

う季語はこの紺碧の突き抜けるような空の青さをさしてい

る。鵙の厳しい表情が遠くからでも見えるようだ。

遊ぶ手も千手の中に秋まひる 田口 風子

ここにいう「千手」とは千手観音の手をさしているのだ

ろう。千手は全て、それぞれの目的を持っている、という

のが仏像観賞の基本だろうが、作者は「どうも遊ぶ手もま

じっているようだ」と言っているのだ。この視線こそ俳句

の目。そして、「遊びせんとや生まれけん」と誰かが言っ

たことを思い出させるフレーズだ。《いとど鳴く染屋に藍

の色見本》の「いとど鳴く」の措辞もまた俳句に遊ぶ心で

楽しんでいる。つまり、いとどは秋の虫の中で唯一鳴かな

い虫なのだ。

秋の昼雀の声の透き通る 石崎 白泉

秋になると水が澄むだけでなく、空気も空も、そして山

の景もすっきりと見えてくる。これを「秋澄む」という季

語でひとくくりするのもいいが、この句のように「雀の声」

に絞り込むのも面白い。そこに作者の心のゆとりが見て取

れるからだ。

水澄むや裏も表もなく生きて 鈴木こう子

裏も表もなく生きた、とすぱっと言い放ったところが心

地よい。この心地よさが、直ちに「水澄む」という季語に

つながってくるところも、まっすぐな心根ともあいまって、

まっすぐ読者の胸に迫る。

前の人ふと立ち止まる雁渡し 川嵜 昭典

街中で前を行く人がふと立ち止まって上を見る。すると

次の人も立ち止まって上を見る。そして、作者も立ち止まっ

て空を見上げたのだ。在京時代、わたしも何度か経験した。

竹林のせせらぎ 今泉かの子

青竹集・翠竹集作品鑑賞(十月号より)

暑気払とて好きな物すきなだけ 岡田つばな

ここ数年、温暖化の影響もあってか、日本の夏は猛暑続き

です。命に危険が及ぶほどの暑さを乗り切るべく、カロリー

など気にせず、もう好きにいたしましょう。好物を思う存分

という思い切りの良さ、そしてはっきり言う気持ちの良さ。

これがまた暑気を払うのでしょう。

菊乃井の水も美味なり夏座敷 天野れい子

京都の高級料亭「菊乃井」。店の主はテレビや雑誌にもよ

く登場され、和食文化の担い手でもあります。秀吉の妻、ね

ねが茶の湯に用いたという井戸があり、その水で今も料理さ

れているとか。料理は勿論、水のうまさを言うことで、清涼

感と共に、設えられた夏座敷の涼やかな感じも伝わってきま

す。

コーラ抜くヒロシマの話聞きたくて 阿知波裕子

カタカナ表記のヒロシマは原爆投下された広島。その地に

まつわる話を聞くに及んで、折からの暑さを払うようにコー

ラの栓を抜かれたのでしょう。終戦から七十六年。この夏、

区域外の住民も被爆者と認めてほしいという「黒い雨訴訟」

は、国から全面勝訴を勝ち取りました。大国アメリカがもた

らしたアトミックボムの後遺症。深読みすれば、その象徴と

もいえる飲み物がコーラです。一句の中の二つのカタカナ

は、恩恵と怨恨のように相容れない、二律背反。アイロニー

を含みながら生きる、生活というものの混沌を感じます。

原爆忌発信先は世界中 奥平ひかる

インスタやフェイスブック等SNSの発信により、今や世

界は身近なところでつながることができます。が、掲句を一

読、逆にはっとさせられました。手軽さとは逆の、発信し世

界へ伝えていくべきこと。雑多な情報に取り巻かれ、流れ去

る日々、自分は被爆国に住む住人であると、改めて思いました。

笠網の竿の長さや夏旺ん 山田 和男

江戸時代から続く笠網漁は、鮎が網に入るまで待つ漁法で

す。掲句の焦点は竿の長さ。網に入りやすいポイントをねら

う竿の位置、途方もない待ち時間の長さ。それでも、入る時

には一時間に百匹近く入るとか。自然と共にある鮎漁の夏。

蘇鉄の花高々とまたさびさびと 清水みな子

「高々とまたさびさびと」の畳みかける表現に、蘇鉄の花

の咲く珍しさ、また雌雄で異なる異様な花の様子が込められ

ています。蘇鉄は、弱った株の根本へ鉄を打ち込むと蘇り、

元気になったことが名前の由来と聞きます。寂々と、が新鮮。

盆近し亡者と生者そはそはと 鈴木 恭美

そら恐ろしくもあり滑稽味もあり。亡者(もうじゃ)は単

に亡くなった者ではなく、まだ成仏できず冥途をさまよって

いる魂と受け止めました。盆の用意で此岸にある者はせわし

く、彼岸に行けない魂は、お盆を前にして落ち着かないので

しょう。土着の文化として続いてきたお盆という節季。下五

の足場の定まらない浮遊感に、亡者もどこかユーモラス。

新涼や噛みて下ろせし筆の先 石川 茜

糊で固められている筆先を、噛んで柔らかくされた作者。

新しい筆の先端を口にされた行為は、特別な思いがあっての

ことではないかもしれません。が、単なる書く道具が、自分

の物として愛着をもった文房具になるような気がします。手

にした一本の新しい筆に感じる、爽やかな初秋の涼気。

今日よりの景色新し簾越し 平野 文

簾がもたらす景色という意外な新鮮さ。仕切りとなる一枚

で、同じ景色の見え方が変わったのでしょう。視界が開かれ

ている解放感とは別の、陽を遮り目隠し半分の程よく遮断さ

れた感じ。見えないようでいて見える、簾からの視界。

物置に土まだ残る登山靴 髙橋まり子

物置が普段使わない登山靴の収納場所です。その靴に以前

登ったときの土が付いているのでしょう。付着した土と共に

思い出も胸にあるのでしょう。埃がちな物置と靴の土くささ。

出番を待っている登山靴の存在感を通してまた作者の思いも。

飽かず行く一面野反黄菅かな 笹澤はるな

群馬は野反湖(のぞりこ)に咲く黄菅の花です。明るく広々

とした風景の中、左右を眺めたり花を覗き込んだりしてゆっ

たり歩いてゆく作者の姿が見えるようです。湖の爽やかな風、

陽ざしを浴びた黄菅の眩しいような黄色、その気持ちの良さ。

蟬しぐれ火曜は小川の清掃日 水谷 蛍

なんだかやる気が出てきます。中八下五の明るい詠みぶり。

定期的に行う清掃のようですが、楽しげな雰囲気が感じられ

ます。蟬も自分の仕事として、懸命に今を鳴いています。木

の上でも、また木の下でも活力ある一日が始まっています。

友ありて施設にも馴れ秋の蟬 岸 玉枝

施設というと集団生活のイメージがありますが、新しく知

り合えた人とのつながりが、居心地の良い居場所となったの

でしょう。真夏のうるさいほどに主張する蟬と違って、掲句

の蟬は秋のさわやかな風と共に鳴いているようです。

俳句常夜灯 堀田朋子

猫の肛門犬の肛門うららかに

身にしみて導尿管はわが温み 正木ゆう子

(『角川俳句』十月号「玉響」より)

先の冬に病を得られ、入院中と快癒後の暮らしの中での渾

身の五十句より、二句を取らせていただいた。

排尿排便に関わる句である。前句には、芭蕉の『蚤虱馬の

尿する枕もと』に繋がるようなおおらかさがある。俳句には、

天晴れな詠みぶりで言い切れば、どんなことを詠もうと下卑

ない包容力がある。その証明のような句だ。後句は、同じよ

うな経験のある者には、「身にしみて」共感できる句ではな

かろうか。体にとっては異物である「導尿管」が、今は身の

一部となって自身を生かしてくれていることを深く理解して

いる作者。そのことを「わが温み」と表現した切なさが、胸

に迫る。

猫や犬でも、人でも、良き飲食と良き排泄は、生の基本な

のだ。生への意欲と素朴な喜びを共に感じさせていただいた。

川底の石つつく魚原爆忌 高﨑 公久

(『俳句四季』十月号「添水鳴る」より)

広島市には川が多い。原爆が落とされた当時、熱線や爆風

で傷ついた多くの人達が、水を求めてこの川に押し寄せたと

いう。けれど被爆の身には、水は反って毒となる。たどり着

いたこの川で夥しい命が息絶えた。その阿鼻叫喚の光景は想

像するに苦しい。いや、想像も追いつかない。

現在、平和記念公園周辺の川は整備され水も澄んでいる。

川底の石をつつく魚も良く覗けることだろう。その健やかな

魚の日常を見るにつけ、原爆投下時とそれからのヒロシマの

苦しみが重く迫りくるようだ。穏やかな平安を詠むことで、

ヒロシマの復興の歩みを尊び、再び繰り返さぬことを祈る作

者がいる。

単線のレール越えゆく捕虫網 柏原 眠雨

(『俳句四季』十月号「大暑」より)

「単線」がいい。一時間に一本か二本の電車。ゆっくりと

流れる時間の中で、虫との距離を縮めたり伸ばしたり。田舎

での夏の一日が、眼前に広がる。

そして「捕虫網」で止めて誰と特定しないことで、捕虫網

を握っている者が見知らぬ子どもでもあり、幼い頃の作者で

もあり、読み手にもなることができる。そして、レールを越

えてどこまでも追いかけた自分が、そのまま追い続けて、今

の自分に繋がっているような思いさえする。

それとわからぬ巧な句ではなかろうか。読み手の想像でき

る余地をたっぷりと包含している。静かに惹かれてゆく句だ。

愛されて老いし死顔緑さす 中西 夕紀

(『角川俳句』十月号「手の砂」より)

初夏の新緑の頃に召された一人の「死顔」。きっと穏やか

な表情で時を止めておられるのだろう。「愛されて老いし」

とは、なんと幸せな人生だったことだろうか。人として最高

の賛辞だと思う。

死の現場に反するように斡旋された、瑞々しく明るい「緑

さす」の季語は、死についての作者の願いを表しているので

はなかろうか。死は、誰もが避けることのできない悲しいも

の、辛いもの、恐ろしいものであるが、だからこそ、生きて

いる者は、幸せな死、わるくない死、どこか明るい方へ旅立

つような死があるという確信が欲しいのではなかろうか。そ

の具現のような死が掲句だ。願わくばこうありたいと、心に

刻みたい句である。

柘榴割る妻の機嫌のややこしや 堀切 克洋

(『俳句四季』十月号「俳句と短歌10作競詠」より)

世の夫たちの大方の実感でしょうか。数年前に「妻のトリ

セツ」という本が話題を集めたことも、その証左なのかも知

れない。作者の溜息のような「ややこしや」には、妻の機嫌

を損なわないでなんとか上手くやりたいという切なる願いが

こもっている。とても前向きで愛情深い思いなのだ。

眼目は「柘榴割る」という季語の斡旋だ。妻の心のあり様

を柘榴に例えていて秀逸であり、洒脱でもある。裂け目を手

掛かりにして、二つに割ってみよう。柘榴は柘榴の裂けたい

ように裂ける。歪に割れる。現れた宝石のように美しい粒を

一粒一粒含む。そして、壁紙のような幕をめくればまた隠れ

た部屋があって、赤く透明な粒が詰まっている。妻が本当に

分かって欲しいことは、もっと奥の小さな部屋にあるのかも

知れない。

大阪弁のように「ややこしや」と呟くように止めることで、

「や」が成功している。少々申し訳なく思えてくる。

同じ皿ばかり使うて茄子焼いて 名村早智子

(『角川俳句』十月号「高きもの」より)

ダイレクトに日常というものを詠み切った句だと思う。

普段使いの皿は、ついつい同じものになってしまう。持ち

やすくて洗いやすくて壊れにくい皿。取り出しやすい所にし

まうから、また取り出す。いつの間にか愛着が深まる。その

皿にのせる食材は、手間暇かけなくても美味しい旬のもの。

そう「茄子焼いて」、それだけでいい。う音便の「使うて」

は日々の生活への愛着が零れでたようだ。

代り映えのしない日常を慎ましく肯定しながらの暮らし。

時々、自分の行動の可笑しさを傍から眺めることのある暮

し。壊れない日常への喜びが感じられる。