|

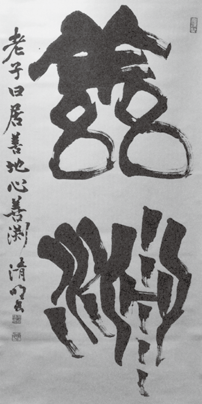

井垣清明の書18善淵昭和63年(一九八八年) 十一月 釈 文善淵(ぜんえん)

|

流 水 抄 加古宗也

妙心寺 即事

臘月や鐘撞けば吠ゆ大龍図

十二月八日悔てふもの一つ

十二月八日釈尊の無精髭

十二月八日イマジンは反戦歌

イマジンを歌えば息の白くなる

吉良寺の急磴のぼり冬の鵙

霜の朝圓空の墓傾ぎをり

霜柱育つ圓空入定地

人の日の冷たき錠を握りけり

雪嶺や木地師の里へ道を取る

南木曾晴れ寒禽の声集まり来

切餅の幅指をもてはからるる

裸木を抱けば地の音水の音

琵琶湖畔・堅田にて

寒牡丹見て源兵衛のされこうべ

またの名を染寺と云ひ寒牡丹

街中に箔を打つ音風花す

野間大坊 二句

血の池にひしめく塔婆厚氷

太刀塚の太刀の崩るる寒替る

真珠抄三月号より 珠玉三十句

加古宗也 推薦

ふつくらとちぎれて冬の夕焼雲 田口 風子

役員の札をずらして注連飾る 生田 令子

大宇陀や吉野本葛寒晒 石崎 白泉

年末で閉めると床屋鏡越し 鶴田 和美

スケボーで帰る塾の児十二月 阿知波裕子

人日や海豹のこゑは人に似る 江川 貞代

淑気満つ社の裏の御神田 岡田つばな

餅花や四世代住む合掌家 市川 栄司

雪片の裏返るどこまでも更地 大澤 萌衣

半合の七草粥の膨よかに 高濱 聡光

神は海より冬潮に朱の鳥居 堀田 朋子

書初や紙の外まで筆力 辻村 勅代

息とめて着る大寒の弓道着 加島 照子

雪雲の穴飛行機の音こぼす 鈴木 恭美

侘助や山門小さき華蔵界 三矢らく子

福だるま腹に馴染の会社名 春山 泉

赤い花あふるる花舗や十二月 奥村 頼子

新しき歯刷子並ぶ大旦 鈴木 玲子

あらたまの土を重ねて畝作る 中井 光瞬

元日会痺れて立てぬ夫は僧 山科 和子

臨時駐車場たんぽぽを踏まぬやう 飯島 慶子

淑気満つ塩焼小屋の小暗がり 長村 道子

猫寺の住職は友冬ぬくし 堀田 和敬

気に入りの枝に来てゐる初雀 水野 幸子

あちこちに大根ぶらさげ寺の庫裏 斉藤 浩美

防災の倉庫あけられ出初式 磯村 通子

カレンダー積んで師走の営業車 奥野 順子

離乳食を作りて待つや小晦日 髙𣘺 まり子

花豆のふっくらと炊け寒籠る 稲垣 まき

寒雀頬をもっとも膨らませ 平井 香

選後余滴 加古宗也

神は海より冬潮に朱の鳥居 堀田 朋子

作者は浜名湖吟行の折りに湖岸に立つ朱の鳥居を見て、こ

の句が即座に生まれたようだ。鳥居を神域への出入口と見る

ことは自然な思いで、しかも神は海からやってきたのに違い

ない、という思いも確信に近いものだったようだ。

先年、出雲大社に参拝したとき、本殿が参道に対して正

面に立っているのではないことを知って、他の神社との違

いに驚いたことがある。そこで出雲の人に尋ねたところ、

八百万の神々は一旦最寄りの海に出て、海路、出雲大社に

入ると教えてもらった。これには驚いたと同時に、本殿が

海に向かって立っている訳が解けた。つまり、「神は海より」

は庶民のごく自然な理解なのだと思う。湯殿神社の大鳥居

のように山の上に立つのも悪くないが、水辺に立つ朱の鳥

居の美しさは別格だ。しかも「冬潮」の季語の斡旋が心地

よい緊張感を引き出している。

仕出屋の開けつ広げや小晦日 高濱 聡光

年末の仕出し屋は忙しい。いうまでもなく、御節料理の

注文が殺到するからで、仕出屋にとって一年で一番忙しい

ときに違いない。京都の商家では、家族だけでなく、いつ

も世話になっている家々に届けるという風習があるとも聞

いた。この俳句の面白さは「小晦日」にある。大晦日では

なく小晦日なのだ。つまり、さすがの仕出し屋も大晦日に

は自分の家の年迎えの準備をするのだ。「開けつ広げや」

が過不足のない描写になっている。

淑気満つ塩焼き小屋の小暗がり 長村 道子

西尾市吉良町の「饗庭塩(あえばじお)」をわが家では

よく使っている。これが旨い。トマトや胡瓜に振りかけて

食べるのもいいし魚の塩焼きにもぴったりくる。しっかり、

精製された市販の塩よりもうんと旨い。私の推測だがミネ

ラル分が多いのではと思う。わが「若竹」では、吉良俳句

の会を中心に、義央献碑句会を開いているが、元禄赤穂事

件以来、吉良公は悪役というイメージがいまだ払拭され

切っていないのは如何なことかと思う。戦後しばらくつづ

いた条架式塩田跡のすぐ近くの海辺に塩焼き体験ができる

施設ができ、そこで生まれたのが「あえばじお」。元禄事

件は横に置いておいて、この塩は是非、大量生産に持ち込

んで全国にPRしたいものだと思う。

息とめて着る大寒の弓道着 加島 照子

私が高校生の頃、西三河地方の高校では弓道がじつに盛

んだった。多くの学校に弓道場があり、神社や寺の境内に

も弓道場があって、大人たちも盛んに弓道の練習をしてい

た。大会は的中率を競うもので、氏神様の境内にはその壁

面に「金的中」と墨書きされた奉納額が幾重にもかかって

いたものだ。大会は無論のこと、稽古でも、礼に始まって

礼に終わるという武道のありようが即、成績にかかわるも

のだと、脇で見ていてもはっきりわかるのが弓道だった。

少しの息の乱れが大きな乱れとして結果に出る。つまり、

体力よりも精神力の勝負だと何となく教えられた。

「息とめて着る」とは着衣の段階から、少しの気の緩み

も許されないこと、そして、弓を放った後も心を緩めない

こと(残心)の大切さを弓道の心得として自身に言い聞か

せている弓道家としての緊張感が素直に詠み切れている。

大宇陀や吉野本葛寒晒 石崎 白泉

奈良県吉野地方から産出する葛粉は吉野葛と呼ばれ、上

質の葛粉の産地として知られている。水分(みくまり)神

社の総本山ともいわれる大宇陀神社への参拝の途次、葛粉

の生産風景を目撃されたのだろう。東吉野村に私の句碑が

建ったおかげで、二、三年に一度は当地を訪れる機会をい

ただいている。それだけでなく、東吉野村の友人から毎年

のように吉野葛をいただく幸運に恵まれている。その昔、

超子だくさんであったわが家は冬になると熱湯でかたくり

粉を溶き、白砂糖を入れて楽しんだことが時々あったが、

大人になってからいただくようになった葛掻きとはやは

り、その味の深さが違う。寒夜の葛掻きは何ともぜいたく

なおやつだ。掲出句の「寒晒」が吉野を心地よく紹介して

いるばかりでなく、葛粉のあのまばゆいばかりの白さが、

吉野の風物詩としての葛の製造過程を心地よく伝えてい

る。

カレンダー積んで師走の営業車 奥野 順子

十二月に入るとバイクの後ろにくくりつけた箱にいっぱ

いカレンダーを積み込んだ営業マンを見かけることがあ

る。かつては年末の風物詩ともいえるような風景だったが、

この頃はすっかり減ったのは淋しいことだ。年末の風物詩

でありたいと思うのはノスタルジーというものだろうか。

年末で閉めると床屋鏡越し 鶴田 和美

ここ十年ほどの間に床屋さんが随分減った。男も美容院

へという若者の志向変更と後継者不足。「鏡越し」がいい。

竹林のせせらぎ 今泉かの子

青竹集・翠竹集作品鑑賞(一月号より)

子馬病む南部曲家夏炉焚く 市川 栄司

詠い出しから馬に対する慈しみを感じます。馬も人も同じ

命ある生き物。岩手を中心とする南部地方の曲家(まがりや)

は、馬と共に暮らす農家の造りです。母屋とつながった馬屋

へ送られる炉の暖かい煙が、馬の体を温め、調子もよくなる

のでしょう。馬の顔をした「おしら様」も想起されます。馬

が農耕の大きな担い手であった頃、遠い日の郷愁を誘います。

逃げる児を追ふ児も冬の日が追へる 岡田つばな

「逃げる」と「追う」が一句の中で追いかけっこをしてい

るようで、たのしい。畳みかけるリズムの中に、大いなる自

然が巧みに詠み込まれています。擬人化された冬の日が、子

ども達の追いかけっこに加わった、明るい日差しの下でのひ

ととき。最後、一番大きな鬼である冬の日に捕まえられたら、

そこで遊びは終わりになるのでしょう。

菊人形ふいに迷子のアナウンス 荻野 杏子

菊人形を展示している、その場に聞こえてきたアナウン

ス。それは菊人形に見入っていた作者を、「ふいに」現実に

引き戻すかのような放送だったのでしょう。「迷子」の情報

から、展示されたスペースの外の広がりや、人出の多さまで

想像できます。視覚としてとらえた見立ての菊の人形(ひと

がた)と、聴覚としてとらえた現実の子どもの存在と。

秋振舞祖父からもらふ点袋 磯村 通子

「秋振舞」は季語「秋収め」の傍題。親戚や手伝いの人と

秋の収穫を祝い、喜び合う祝宴をいうようです。家をあげて

のお祝い事に、幼子にも用意された点袋(ぽちぶくろ)。元々

は、これぽっちと言って大金を渡す商人の美学、見栄からで

きた言葉のようです。子どもにとっては点袋を貰える、その

ときの特別感がうれしく、記憶に残るのでしょう。

文化の日動物園は園児の波 柳井 健二

日本の動物園(水族館も含む)の数は、アメリカに次いで

世界第二位とか。いろいろな生き物を間近に見られる動物園

は、文化的背景をもった社会教育施設。そこへ成長途中の動

物的な?面を残す大勢の園児。それは賑やかな一団でしょ

う。「園」の響きの重なりもたのしく、また、最後の字余り

も大勢来園の状況に合っているようです。

小春日や隅に積み置く素焼き鉢 春山 泉

小春のやわらかな陽ざしが隅に積まれた鉢に当たって、素

朴な風合いに明るさが増しています。素焼きの鉢の独特の手

触り感。そこへ冬の陽ざしが染み入るように当たり、鉢もじ

んわりあたたかさを持っているのでしょう。

名刀にふたつ名のあり神渡し 白木 紀子

刀には、そこにまつわる話や歴史があり、名刀はその来歴

をふまえた銘をもっているようです。一振りの太刀にも、膝

まで切れたところからの「膝丸」、違う写本では髭を切って

の「髭切」。また土蜘蛛を切っての「蜘蛛切丸」、そして「薄

緑」等々。「神渡し」は陰暦十月に吹く西風。名刀は武器と

しての面を超えた、神聖な一面も併せ持つもの。出雲へ渡る

神々へ送る、神聖なひかりの風です。

苗木屋のポインセチアは隅に置く 鶴田 和美

こちらも隅。ですが、存在感は十分です。店内に置かれた

細く高く伸びた苗木の垂直方向。それに対して下に置かれた

ポインセチアは、水平に広がる面を見せています。そして、

何より強烈な赤色。枝葉だけの色のない店先にある季節の色。

枯れきつて蓮は恬淡自在なる 江川 貞代

この歯切れの良さ。枯蓮の果てにある潔さが美しい。枯れ

ゆくことは自明のことと、自然の摂理を受け入れています。

そしてその受け入れた先に、真に何物にもとらわれない心の

自由があるのだと、そんな思いを受け取りました。老いるこ

とを徒らに恐れず、あるがままに。憧れの境地でもあります。

清めし碑なほも清めて時雨過ぐ 乙部 妙子

数年前、「三和句碑まつり」にお邪魔した際、地域の方の

懇ろなおもてなしに驚いた覚えがあります。今年は、折から

時雨模様だったのでしょう。「清め」から、雨にあらわれ光っ

ている句碑の様子や祀る思いも感じられます。背景には時雨

の華やぎも。「お祀り」することが希少となっていく昨今、

負担は軽減しつつ、長く受け継がれてゆきますように。

返り花古き友の名忘れけり 笹澤はるな

時を違えて咲いた花と、顔は思い出せるのに、その名前は

思い出せない。どちらも、何だかなあ…。今、咲いてしまう

時期のずれと、懐かしいは懐かしいけれど、名前が出てこな

い、中途半端な感じ。このもどかしさ、微妙さに共感します。

凩やさて羹の合図かと 犬塚 玲子

ゆったりとした詠みぶりです。羹(あつもの)は野菜や魚

肉を熱く煮立てた汁物。吹きすさぶ凩の音に、そろそろ羹の

用意でも、と感じ取った玲子刀自。おいしい匂いと湯気が厨

からたつのは、もうすぐでしょう。

十七音の森を歩く 鈴木帰心

初夢の歩き続けて知らぬ街 片山由美子

(『俳句』一月号「夢」より)

ある心理学者によれば、人は一日に平均三つから五つ、夢

を見るそうだ。そして夢には自分の体験以外のことは基本的

には出てこない。ただし、実際に体験していないことであっ

ても、映像で観ていたり、想像したことがあったりすると、

それらを組み合わせたものが夢になることもある、とのこと。

この説を踏まえると、作者はその街を「知らぬ」と言って

いるが、作者の詩嚢は、その街をちゃんと知っている。まだ

意識にはのぼってこないが、作者は「新たなる世界」をすで

に取り込んでいる。そして、その取り込まれた「新たなる世

界」によって、作者はいずれ「新たなる作品」を生み出して

いく―俳人にとって、実に幸先のよい新年のスタートだ。

籠城の書架にも小さき鏡餅 西村 和子

(『俳句』一月号「年男」より)

掲句を含む七句の連作に作者は次の言葉を添えている。「家

居の間に気づいたことがある。(中略)俳句に生憎はない、

ということは、片隅の文学の底力を見た思いがする」、と。

「片隅の文学」―俳人にとって、なんとありがたく、また

力をもらえる俳句の異名だろう。「小さき鏡餅」という措辞が、

その「片隅の文学」に関わる者の矜持と深く響きあう。

作者の言葉は続く。「私には俳句があってよかったと心底

思う」、と。それはコロナ禍を生きるすべての俳人の共通の

思いであろう。

並べれば兄弟の文字筆始 小野あらた

(『俳壇』一月号「微糖派」より)

家族全員で書初めをして、それを畳に並べて眺めてみる。

すると子供たちの性格や個性がくっきりと映し出される。言

葉選び、筆の運び、文字の大きさにもそれらは現れる。長女

は、何枚も練習をし、筆運びも慎重だ。書いた文字は「誠

実」。姉と妹に挟まれて育った長男は、文字は小さく細め。

書いた文字は「以人為鑑」―どこからそんな言葉を探してき

たのか。末っ子の次女は、一画目から物おじせず筆を運ぶ。

文字は紙からはみ出さんばかりに大きい。書いた文字は「百

戦錬磨」。三人の書き初めを眺めてみて、やはり「きょうだ

い」だな、と微笑ましく思う。

一言に終はる漁師の御慶かな 奥名 春江

(『俳壇』一月号「束の間の」より)

一般に正月は一家団欒でのんびりする時であり、余所行き

の服を着てお年始に出かける時である。しかし、それと全く

異なった状況で正月を迎え、一言の御慶で始まる仕事もある。

この句を読み、幼い頃、父の実家へ年始の挨拶に行った時

のことを思い出した。父の実家は酪農家。伯父一家は牛の世

話へと早朝に家を出る―それは、正月も例外ではない。元旦

に伯父の家を訪ねる。出迎えたのは、留守番の叔母ひとり。

ご馳走が振舞われるが、そこには伯父、伯母、従兄の姿はな

い。食事を終える頃、伯父たちが作業着姿で帰って来る。そ

んな伯父一家の姿を見るたびに、幼心に、「自分達だけ申し

訳ない」という気持ちになったことを思い出す。

枯蟷螂周利槃特が愚痴の相 菅野 孝夫

(『俳句四季』一月号「愚痴の相」より)

周利槃特(すりはんどく)は、釈迦の弟子でバラモンの出

身。故事によれば、槃特は幼少の頃、素直で心優しい子であっ

たが、物覚えが悪く、自分の名前までも忘れ、他人にからか

われた。兄に続き、槃特も釈迦の弟子になったが、一偈も覚

えられず嘆いているところ、釈迦から「十四文字を教えるの

で何年かかってもよいからそれを諳んじなさい」と諭され

た。そこで槃特は来る日も来る日もその修行を続け、遂には

その十四文字を身読し、普明如来という仏になった。

作者は、そのような純粋な修行を貫いた槃特であっても、

その途上で、自分の物覚えの悪さに嫌気がさし、思わず知ら

ず、愚痴が出てしまうこともあったのではないか、と彼の心

中を思い遣る。その時の槃特を作者は枯蟷螂に例えた。確か

に枯蟷螂のやせ細った姿は、修行者の姿を髣髴とさせるし、

「枯」の一文字から槃特のため息も聞こえてくる。

草田男は、蟷螂の表情を見事に捉えた。

蟷螂は馬車に逃げられし御者のさま 中村草田男

掲句は、枯蟷螂の姿を活写しており、草田男の句に出会っ

た時と同じような感動を覚えた。

三叉路の一つは家路猫じゃらし 竹下喜代子

(『俳句四季』一月号「秋風鈴」より)

掲句から二つの情景が浮かんだ。

その一。「猫じゃらし」の別名は「犬子草」。右の道を行けば、

尾を振って作者を出迎える愛犬の待つ、そして、愛する家族

の待つ、我が家だ―そんな心温まる情景。

その二。人生には分岐点がある。右の道を行けば、最愛の

家族が待つ安穏の地。だが、もし左の道を選んでいたら、自

分の人生はどうなっていただろう。三叉路に立って作者はふ

とそんな感慨をもつ。足元には作者の心を見透かすかのよう

に猫じゃらしが揺れている―そんな内省的な情景。

秀句はこのように、読者に様々な想像をかきたてる。