|

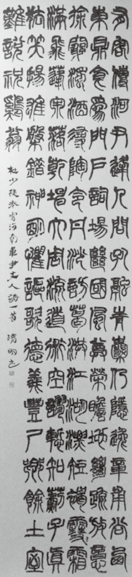

井垣清明の書19杜詩、奉寄河南韋尹丈人平成3年(一九九一年)九月 釈 文客有り河尹(の言)を伝ふ、人に逢うて孔融(孔子 |

流 水 抄 加古宗也

小椋とは木地師の名前落葉坂

ただ苦きだけの珈琲風邪心地

レグホンの白が眩しく風花す

風花や竹人形の指長き

コロナ禍やイマジン歌ふマスクして

閼伽桶のきれいに並び冬の梅

圓空の立木造りや風二月

節分や荒子観音木つ端仏

大釜に飴湯たぎらせ節分会

節分や鬼の面売る祈祷寺

白梅や赤間神宮赤鳥居

白梅や七盛塚に琵琶法師

梅茶屋の床几に熱き甘酒を

青竹の杓揃へあり梅二月

鉈仏の鉈跡荒し風二月

立春大吉山門に寝る秋田犬

梅が香に出てや二の蔵三の蔵

鯉濃の鍋は木の蓋雪降る夜

義経も富樫も土の雛にて

堀割に残る洗ひ場芹を摘む

真珠抄四月号より 珠玉三十句

加古宗也 推薦

四温光みな長身の姉家族 田口 風子

梅三分近づいて見る寺の隅 荒川 洋子

豆を撒く母の匂ひの残る家 荻野 杏子

雪晴や鯖街道は京を指す 江川 貞代

大寒や思ひ出しては子の泣けり 川嵜 昭典

山中の雪やさらさら固まらず 山田 和男

ツボ探すマニュキュアの指二日灸 新部とし子

寒雀四丁目より五丁目へ 三矢らく子

初雪や臍を見ながら湯に入る 中井 光瞬

老沙弥のお加減梅はまだ固く 服部くらら

大寒やバーの把手に回覧板 天野れい子

花を買ひパン屋へも寄り日脚伸ぶ 奥村 頼子

風花や嬰抱きに行く気鬱の日 池田あや美

背を向けて爪噛むゴリラ春寒し 加島 照子

船霊にまつる黒髪鰆東風 今泉かの子

飛翔する白鳥こゑで聞き分くる 堀口 忠男

鰭酒の味を教へて逝きし夫 近藤くるみ

春立つや屋根神祀る骨董屋 石崎 白泉

探梅の心もありて墓を訪ふ 久野 弘子

手袋の失せるはいつも右ばかり 奥野 順子

磨り減りし踏絵の板に届かぬ日 鈴木 恭美

コロナ禍や人目憚る春の風邪 松元 貞子

雪はげし前行く電動車椅子 米津季恵野

旧正月神馬しづかに多度大社 田口 綾子

初午や野良猫のゐし狐塚 鈴木まり子

残雪の伊吹此所より屹立す 阿知波裕子

スノーボーダー身を蒼天に放り上ぐ 小柳 絲子

立春や姿見に立ち形稽古 酒井 杉也

日脚伸ぶ自転車押して下校の子 髙𣘺 まり子

雪解水吹割瀑のがうがうと 春山 泉

選後余滴 加古宗也

四温光みな長身の姉家族 田口 風子

三日ほど寒い日がつづくとその後に四日ほど暖かい日がつ

づく。それを「三寒四温」という。寒さと暖かさが繰り返さ

れて次第に春になってゆくという意味ではなく、冬の真只中

で、こういう気象があることをいっているのだから面白い。

厳しい寒さの後にほっと息抜きできる寒気の緩む日が寒い日

よりも多くある、だから寒気に耐えられる。「四温」には

ほっとした気分が感じられるのだ。姉家族の家にはあたかも

作者の家族よりも温かい日が多くあり、そのために長身の子

が育ったのでは?。意表を突いた表現だが、そこに暖かな姉

妹愛が見てとれるところがいい。四温光が厳しく効いた一句

だ。

強東風や寺門の柱微動だに 荒川 洋子

東風(こち)は東から吹くやや強い春の風をいうが、「荒

東風」「雨東風」をはじめ、どちらかというと強く吹くこと

が多い。そんな東風を優しい風に思えたりするのは、例の菅

原道真の詠んだ「東風吹かばにほひをこせよ梅の花主なしと

て春を忘るな」のせいかもしれない。「寺門の柱微動だに」

は、寺門の物理的な堅牢さだけではなく、仏教と共に歩みつ

づけてきた長い歴史が寺門に息づいているからだろう。ふと

身体を寄せてみたくなる寺門の太柱がそこにあるのだ。

山中の雪やさらさら固まらず 山田 和男

雪にも湿った雪と乾いた雪があるらしい。「さらさら」と

いうのは乾いた雪に違いない。山中の雪は「さらさら」して

いるのだ。その分、気温が低いということだろうが、この句

の「さらさら固まらず」には実感がある。つまり、体験から

生まれた表現で、ここのところが写生の一番大切なところだ

と私は思っている。体験はクレームの一切をはね飛ばす。

湯湯婆を用意する娘や山の宿 和男

も文字通り暖かい。それは、鬼城のいう「心の俳諧」にも

なっている。

雪晴れや鯖街道は京を指す 江川 貞代

福井県小浜市は様々な意味で面白いところだ。これまで何

度か訪れ、一度も裏切られたことはない。

その面白さの一つに「鯖街道」というのがある。小浜港に

あがった鯖を一大消費地である京に運んだ歴史は長い。現在

も小浜の中心地にあるアーケード街の真ん中には、「鯖街道

起点」という標示がくっきりと記されている。鯖を一匹、は

らわただけを抜いて丸焼きにしたものがあちこちで売られて

いるが、これがまた旨い。焼鯖の身を指でほぐしながら生姜

醤油で熱いうちにいただく。絶品でこれにまさる食材はな

い。鯖街道の起点にあって、京都と意外に近い、という思い

とともに、よき時代にしばし浸ることができる。小浜は仏都

小浜でもあり、また、奈良東大寺二月堂の「お水取り」と対

をなす「お水送り」が行なわれる神宮寺があり、鵜の瀬のあ

るところだ。

寒雀四丁目より五丁目へ 三矢らく子

寒雀が四丁目から五丁目に飛んでいったと解するのが自然

だろう。しかし、よくよく考えてみればその距離感は錯覚と

もいえる。つまり、四丁目と五丁目の境目はぴったりとくっ

ついているのだ。この句を読んでいると寒雀がかなりの距離

を飛んだかに思えてくる。その錯覚を面白く、じつは作者自

身も楽しんで作句しているのだ。種明しを後日作者から聞い

たところによると、これまで住んでいた自分の家から、隣り

の婿さんの家へ移り住むことになったのだそうだ。、つまり、

これまでの家が四丁目で、移り住んだ娘夫婦の住居が五丁目

なのだという。「寒雀」という季語の斡旋がじつにうまい一

句だ。

豆を撒く母の匂ひの残る家 荻野 杏子

杏子さんは昨年、大好きだったお母さんを亡くしている。

四十九日まで、厳しく喪に服している様子が、遠くからも、

はっきりとわかる喪だった。それだけお母さんを愛していた

証しで、若竹幹部同人のほか、岡崎支部の仲間も喪心をもっ

てそっと見守ったのだった。そして、今年の節分をふるさと

飛騨で過ごされたのだろう。「母の匂ひの残る家」はお母さ

んへの思慕がほとばしり出た措辞といっていいだろう。丹生

川村は静かで美しい山村だ。

大寒や思ひ出しては子の泣けり 川嵜 昭典

幼児というのは面白い習性といおうか。思いもよらないこ

とをするものだ。さっきまで怖がって泣いていたかと思った

ら、けろりとして笑っている。かと思うといささか時間が過

ぎてから思い出して泣き出したりする。一見不思議な行動で

あるようで、子供にとっては不思議でもなんでもないことの

ようだ。この句、親が子どもの行動に驚いていると同時に、

親の子どもに対する理解不足、つまり親の親としての不熟に

気付いたときのショックが一句を成立させている。「大寒」

という季語の斡旋がいい。そしてこの句、「や」「けり」が面

白く効いている。〈降る雪や明治は遠くなりにけり 中村草

田男〉

竹林のせせらぎ 今泉かの子

青竹集・翠竹集作品鑑賞(二月号より)

留まればわれも枯野のもののうち 服部くらら

ここは地味な色を尽くした枯野原。まだ生あるもの、色を

失ったもの、皆、やがて消えゆく寂しさを内包しています。

〈とどまればあたりにふゆる蜻蛉かな 中村汀女〉の句が、

動と静の対比という一面をもつならば、こちらは大と小。大

いなる自然の中で、自分もまた枯野の中の小さな存在の一つ

に過ぎないと実感されたのでしょうか。華やかな景ではな

く、冬の荒涼とした景の中にある、枯れゆくもののもつ情趣

とともに、すべてを受け入れているような、穏やかな感慨を

受け取りました。

比婆ゴンの噂の山も初時雨 中井 光瞬

ひばゴン、かわいい怪獣のような響きです。調べてみると、

一九七〇年代に比婆山(中国山地の一つ)あたりで目撃され

た二足歩行の類人猿型の未確認動物だそうです。比婆ゴン

は、近年とんと姿を現さず、消息は途絶えたまま。安否も定

かではないようです。定かでない降り方の時雨もまた、出没

した山が背景にあっての現象です。厳しい冬の到来を告げる

ような初時雨が、辺りをそして山々を明るく濡らしています。

枝打の男するする下りて来し 荻野 杏子

一読、「ぶり縄」の技が蘇りました。ぶり縄とは縄の端に

短い棒を結びつけだけの道具。はしごが無くても縄を木に

しっかり巻きつけ、幹に足場を作り、高いところまで登って

いけるのです。縄は縛っていないので降りるときも片手で外

せ、いたって簡便、軽快。掲句はぶり縄ではないのかもしれ

ませんが、いずれにしても、そこには熟練した木の守りびと

の手腕があったことでしょう。美しい技をもった人の動きか

ら、節のない美しい樹木が生まれ、育まれていくのでしょう。

冬桜見てゐて列に遅れけり 田口 風子

日常の何でもない一齣です。何かを見ていて遅れることは

ままあるもの。意味を探ろうとすれば、冬の花見ならぬ桜を

愛でる心や季節のうつろいと列の流れ等々。でも、掲句の魅

力は、因果関係があるようで、特にないような二つのことが

結びついてのおもしろさでしょうか。理屈を排した、俳句で

しか表現できないところを詠んでいるように感じます。

年用意街に一つの百貨店 渡邊 悦子

郡山なら「うすい」、酒田なら先ごろ閉店しましたが「清

水屋」、山家の私にとっては豊橋「丸栄」でした。地方都市

にあって、かつては文化の一拠点ともなっていた百貨店。昭

和中期、隆盛だった百貨店も集客力がなくなり、今や衰退が

目立っています。また、コロナの影響もあって簡素化の傾向

にある「年用意」。正月用として、ハレの日にふさわしいも

のを準備したのも、遠い日の思い出の中にあるようです。

あしびきの赤城山の眠り真向ひに 新部とし子

「あしびきの」とくれば、「山鳥の尾のしだり尾のながなが

し夜をひとりかも寝む」です。雌雄が峰を隔てて眠るという

伝説をもつ山鳥。作者と向かい合い、真正面に眠る赤城山。

山鳥の歌をふまえてみると、山への近しい感情を感じるので

す。山にかかる枕詞としても、また上、中、下のA音の響き

としても整う「あしびき」。降雪の多い今年、冬の赤城の姿

もきっと雄々しい姿を見せているのでしょう。

掃き寄せて焚くこともなき落葉かな 岩田かつら

童謡「たきび」が作られて、すでに八十年近く。焚火は今

や条例等で禁止され、簡単にはできなくなっています。焚火

には囲む人の輪があり、火の加減をみたりイモを入れたり、

多くの手がありました。その灰も活用の場がありました。そ

れらも空しく、落葉は集められただけで、そのままに。郷愁

とともに、作者のなんともいえないような無力感もまた、し

みじみと伝わります。

静かに来静かに帰る帰り花 岩瀬うえの

静かに咲いて静かに散る、帰り花の様子でしょうか。「帰

り花」なればこそ、静かに地へ帰るのでしょう。また、静か

に見に来て静かに帰る作者の様子とも。「静かに」のリフレ

インが、ひっそりと且つ印象的に咲く花の様子を語っていま

す。

町医者にセルフレジある寒さかな 田村 清美

コロナ禍では接触を避けることが防御の一つ。地元の医院

にまでセルフレジが導入されているのは、疫病対策として仕

方のないところかもしれません。でも、「お大事に」の声も

きっとそこでは聞かれず…。なにか心淋しい気もします。こ

の冬は特に冷え込む日が多く、いっそう寒さが身にしみるよ

うです。

手の内のジョーカーを切りマスク顔 飯島たえ子

勝負に出たこの臨場感。いざという、チャンスを内心待っ

ていたのでしょう。最高の切り札を出す、今がその時。そし

て、ポーカーフェイス。掲句のマスクは、冬の喉や鼻を守る

ためではなく、表情を読みとりにくい、顔を覆う役割のマス

ク。マスクが常態化している近年、今、ここを詠む俳句にとっ

て、季語としてのマスクは、ちょっと悩ましいところもあり

ます。

俳句常夜灯 堀田朋子

水洟の子を置いて子を産みにゆく 石塚 直子

(『角川俳句』二月号「丸」より)

二人以上の子を持つ女性には、すとんと共感できる状況で

はなかろうか。初めてではないが出産という大事に臨む不安

があり、生まれてくる子の無事を祈る思いで心はいっぱいだ。

だからこそ余計に、残していく子への離れがたい思いも募る

のだろう。折しもこの子は風邪気味らしい。何をするにも完

璧な状況なんてありえない。一つ二つの不具合は必ずある。

それでも、それらを乗り越えて前に進むしかないものだ。作

者も意を決して出産へと向かわれたのだろう。

季語「水洟」の斡旋が絶妙だ。軽い鼻風邪だろう。案じる

と同時に、少々のことでは動じない作者のおおらかさが感じ

とれる。加えて「子」の二つの繰り返しに、確かな母性が見

える。

住みついて芭蕉布を織る草を刈る 中原 道夫

(『俳句四季』二月号「ヌチグスイ(命の薬)」より)

沖縄の芭蕉布とはなんと魅力的な織物だろうか。蜻蛉の翅

のように透けるほど薄くて軽い。南国の風を肌まで通して、

汗を寄せ付けない着心地だとか。芭蕉布はまず糸芭蕉を育て

ることに始まる。一反の布を織りあげるまでの全工程の手作

業は、気の遠くなるほどの根気がいる。面々と継承されてき

たこの技も太平洋戦争で途切れそうになったと聞く。けれど

再び価値を見出されて、後継者育成事業を経て現在に至る。

昔から携わる方に加えて、今は、芭蕉布に魅せられて全国

から移り住む方があるようだ。掲句は、そんな方々を詠んだ

句ではなかろうか。芭蕉布を織りあげるためには、この地に

住みつくしかない。他に余地のない選択を選んでこの地に根

を張る生き方へのリスペクトが感じられる。「織る」・「刈る」

の心地よいリズムによって、芭蕉布に関わる人の真摯な暮ら

しが立ち上がる。そんな方々への応援歌でもあるだろう。

この夜をこはさぬやうに榾を次ぐ 大高 翔

(『俳句四季』二月号「卒業写真」より)

「この夜をこはさぬやうに」とは、美しい祈りの言葉だ。

「この夜」がどれほど素敵な夜なのだろうと想像するのが楽

しい。山村の農家か宿か、夕餉の後の団欒の夜だろう。安ら

かな雰囲気を共有する幾人かが、赤々と燃える囲炉裏を囲ん

でいる。誰もが穏やかな口調になる。会話の合間に戻る囲炉

裏の炎の音。自在鉤に掛けられた鉄瓶からの湯気の音。時折

聞こえてくる深山からの獣の声。しみじみと染みるそれらす

べてを「こはさぬやうに」と、榾の主は細心の注意を払って

榾を次いでくれる。その自然な振る舞いに思い至った作者の

感謝の句ではなかろうか。作者の感受性が光っている。

けふ生きる新宿駅の寒夕焼 白畑 英一

(『角川俳句』二月号「不良社員」より)

日本で一番多くの路線が交差し、また乗降する人の一番多

い駅が「新宿駅」だ。その駅を利用する夥しい人々の一人が、

正に作者なのだろう。群衆の中で自己を見失わないでいるこ

とは、時に難しいものだ。同じような日常に倦むこともある

だろう。仕事上での人間関係に悩むこともある。けれど「け

ふ生きる」と言い切った作者に拍手を送りたい。

「寒夕焼」は、本当に美しい。夏の夕焼けは、自然界の力

を誇るように見せるが、寒夕焼は見る者の心に染み渡って、

内からの意欲のようなものを醸成してくれるように感じる。

季語の力を最大限に信じた句だと思う。

踏みしだく一夜城かも霜柱 及川茂登子

(『角川俳句』二月号「藪巻き」より)

霜柱といえば、やはり「踏みしだく」あの足裏の感触だろ

う。子供も大人も共通しているようだ。ささやかながらも、

私たちの無意識の深層に潜んでいる〝壊すことの快感〟に繋

がっているのかも知れない。

踏み壊してしまった後の作者の「一夜城かも」という感慨

が面白い。渾身の一夜城をいとも簡単に、しかも楽しんで壊

されたとあっては、霜柱としてはたまったものではないと、

霜柱に同情したのだろうか。それとも、自分がなにかウルト

ラマンの如き者に変身したような得意な気分なのかも。

「霜柱」とは不思議な存在には違いない。霜柱と人との関

わりによって生まれた可愛らしい詩情に共感する。

降る雪に波の飛びつく噴火湾 陽 美保子

(『角川俳句』二月号「噴火湾」より)

「噴火湾」というものを知らなかった。なんとも興味がそそ

られる。地図を見ると、北海道の南西部に三方を陸に囲まれ、

東に口を開いた巨大な丸い湾がある。本来は〝内浦湾〟と言

うそうだ。周囲に活火山が多いため、「噴火湾」と呼ばれる

ようになったそうだが、こちらの名が圧倒的にかっこいい。

この特異な固有名詞を下五に据えることで、句の情景に重

量感と安定感が与えられている。そして、「降る雪に波の飛

びつく」という表現が、北の海の冬の厳しさを活き活きと眼

前に再現させている。止めどもなく海を目指して降る雪。そ

の雪に食いつくように飛びかかる荒れた波。冬海の自然は、

人を寄せ付けない荒涼さを見せる。けれど不思議なもので、

極めつけの荒涼さを見る時、人は反って自身の中にある熱い

ものを意識するのではないだろうか。それは、自己の生命感

の再確認とも言えよう。作者の実感は、そこにあるのではな

かろうか。