|

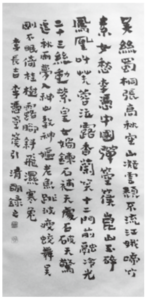

井垣清明の書20李長吉詩、李憑箜篌引(りひょうくごいん)平成4年(一九九二年)六月 釈 文呉絲蜀桐(ごししょくとう)(琴の良材)高秋に張り、 |

流 水 抄 加古宗也

渓音に耳遊ばせて鮎料理

渓流に仕掛けてありし鱒生簀

高千穂の源流大山蓮華咲く

大山蓮華生けて常山灰被り

ぐみ熟るるや山羊鳴いてゐる馬籠坂

日の高くなる前にせよ草むしり

梅雨や憂し線路工夫のヘルメット

黄昏るる逢妻川や草の笛

小諸懐古園 三句

橅林抜ける風あり郭公啼く

郭公や眼下に千曲川流れ

涼風や白美しき小磯の絵

かなぶんぶん飛んで大きな糞残す

かなぶんは白色灯を嫌ひけり

かなぶんの死んだふりして鍋の蓋

孟宗に遅れ淡竹の皮を脱ぐ

烏瓜咲く味噌蔵の海鼠壁

遠雷を聞く夜ラヂヲはニニロッソ

新聞紙もて打ち据ゑし夜の蜘蛛

梅雨明くるらし太陽の眩しくて

真珠抄五月号より 珠玉三十句

加古宗也 推薦

鳥雲に三本脚の庭脚立 荻野 杏子

チェロ聴いてゐる春宵の厨隅 池田あや美

長病みの弟如何に春の地震 石崎 白泉

菜箸は彼が手造り入り彼岸 岡田つばな

考古学の本を返して卒業す 山科 和子

一番星待って薄氷溶けはじむ 鈴木 恵子

耳寄せて大樹の芽吹く音聞けり 関口 一秀

春光や岬まはりのバスの旅 水野 幸子

寒林や枝の便追腰ゆする 堀口 忠男

火加減を譲らぬ男蜆汁 高濱 聡光

ものの芽のまたくすくすと日にゆるむ 大澤 萌衣

卒業子ふと振り返る通学路 鈴木まり子

蓬餅飛騨山脈を一望に 高相 光穂

山笑ふ二度読む本と読まぬ本 丹波美代子

夏蝶の交むとどまるふと消ゆる 田口 茉於

春立つや孫の葉書にハートの絵 春山 泉

恵方巻方位違へて大笑ひ 梅原巳代子

耕人の畑を目覚めさせていく 川嵜 昭典

苗床の端スコップの置き忘れ 長村 道子

春闘やビラは出前の下敷きに 坂口 圭吾

新しき靴の硬さや茨の芽 岩瀬うえの

ブラスバンド卒業近き校舎より 浅野 寛

初蝶や一気に上る男坂 水谷 螢

立ち止まり立ち止まりして梅見かな 烏野かつよ

春寒しリハビリ室の電子音 片岡みさ代

誤字にふと真意が覗く春の昼 竹原多枝子

目の前で売り切れとなる桜餅 鶴田 和美

雛の歌聞きつつ雛を見てゐたり 川端 庸子

嘘泣きの子にも理由ありつくしんぼ 重留 香苗

摘草を厨にひろげ香をひろげ 辻村 勅代

選後余滴 加古宗也

耳寄せて大樹の芽吹く音聞けり 関口 一秀

「大樹の芽吹く音」とはいったいどんな音なのだろう。こ

の句の核心であり、魅力はこの一言にあるといえよう。言葉

を変えれば、その音を探すべく、いろいろと想像をめぐらす

ことが直ちにこの句の面白さなのだ。芽吹きの頃、樹木の幹

に耳を当てると水が幹をのぼってゆく音を感知することがで

きる。幹の表面はこんなに冷たいのに、幹の中には、すでに

確かに春が動いているのだ。この時の感動は尋常ではない。

上州の冬は厳しいが私はその厳しさが好きだ。

誤字にふと真意が覗く春の昼 竹原多枝子

ここにいう誤字、単なる誤字ではないことは容易に理解さ

れる。正しい表記に直して読めばいいのだ。そこでこの句に

登場する誤字とは「当て字」ではないかと思ったりもする。「真

意が覗く」がどきりとするほど胸を刺す。

春浅きフクシマまたも大地震 石崎 白泉

白泉さんは福島の出身で豊明市在住。十年前のあの大震災

のとき、丸栄スカイル十階の朝日カルチャーセンターの私の

教室にいた。その教室の終るほんの少し前にぐらぐらと大き

な揺れが来た。そして、すぐテレビその他で、東北地方で大

地震が発生したニュースが流れた。福島にも空前の大地震の

報に白泉さんはふるさとのお兄さんのところへ携帯電話をし

た。大地震の報につづいて津波発生のニュースが流れ、また、

あわてて電話されたところ、中学校の先生をしている姪子さ

んが、子供たちの安否を気遣って学校へ戻られ行方が不明と

いう電話を受け取られ、さすがの白泉さんもパニックぎみに

なった。そしてその直後、一切の電話が不通になった。かな

り時間が経過した後、姪子さんの無事が確認されたが、未曾

有の大震災であったことは、記憶に新しい。そして、つい先

日、震度8、震度9の地震が起きたのだから白泉さんならず

とも驚いた。運よく今回は津波が発生しなかった。日本国民

の多くがほっと胸をなでおろしたことだった。福島の表記を

「フクシマ」と片仮名で表記したことによって、「ノーモア・

ヒロシマ」と同じく、そのショックの大きさが伝わってくる。

さらに言えば、福島原発の驚異はいまなお続いていることに

ついても、白泉さんは怒りを仰えない。「ノーモア・フクシマ」。

火加減を譲らぬ男蜆汁 高濱 聡光

作者はトヨタ系の大企業に籍を置いている人だが、以前に

も紹介したようにもともとは三重県内の漁港の網元の長男と

して生まれている。そんなこともあって、海のこと魚のこと

になると一家言を持っている。即ち、「火加減を譲らぬ男」

なのだ。とても明るくて気さくな男なのだが、一方で、頑固

さも持ち合せているのだ。

白鳥に撒かれし食パン漂へり 堀口 忠男

水鳥や鯉に餌を撒く。それは愛情の発露であることもあれ

ば、環境保全の面から、如何なものかと思われることもある。

「漂へり」に微妙な思いが、複雑に表現されている。

考古学の本を返して卒業す 山科 和子

考古学は、例えば私の場合は学問である前にロマンだった。

古代人がどういう生活をしていたのか、そのためにどういう

道具を使っていたのか。そして、その道具はどのようにして

作られたのか。西尾にも八王子貝塚という貝塚があって、小

学生の頃、違法とも知らずに悪童たちで発掘したことがあっ

た。その時掘り出した土器片はいつの間にやらどこかへ失せ

てしまったが、その後も古代史への興味は心の奥深くにいぶ

りつづけている。学生時代『岩宿の発見』という著書に出合っ

て再び興味が種火のようについていたところ、群馬県のわが

「若竹」の仲間である山紫会のメンバーが岩宿遺跡への吟行

会を敢行してくれた。その時、岩宿の発見者であり『岩宿の

発見』の著者である相沢忠洋さんの奥さんが岩宿までわざわ

ざ来て下さり感激したことが鮮明に思い出される。

上掲の句の卒業生も私のような考古学大好き人間なのだと

思うが、読破できぬままに卒業期が来てしまったのだろう。

「本を返して」に気まじめさが、滲み出ている。ほっとして

卒業したことだと思う。

菜箸は彼が手造り入り彼岸 岡田つばな

後日、菜箸を造ってくれたのは大竹耕司さん(若竹同人・

故人)であることを知った。耕司さんは竹細工の名人で、こ

とに箒は人気だった。吉良中学校校区の学校などに寄贈して

ずいぶん喜ばれていた。他にも短冊掛けや茶杓なども見事に

造られ、その材料は古い民家に残されていた煤竹を利用して

いたと聞いた。

菜箸を見てふと耕司さんのことを思い出したというのだ。

〔訂正〕 前号、本欄最後の三行のうち「そしてこの句、『や』

『けり』が面白く効いている。〈降る雪や明治は遠くなりにけ

り 中村草田男〉」を削除。

竹林のせせらぎ 今泉かの子

青竹集・翠竹集作品鑑賞(三月号より)

巻かれたるままの暦の果てにけり 工藤 弘子

子どもの頃、田舎の家の座敷にはずらりとカレンダーがか

けられていました。まるで壁を飾るように。今でも店の名を

入れたカレンダーは、挨拶代わりに流通していますが、以前

ほどでなく、また部屋にかけるとなると、好みのものに限ら

れます。選にもれた物は、また元のように丸められ、そのよ

うにして、一年を終えるのです。出番のなかった「暦」に適

う、淡々とした叙述。日の目を見ることが無くてもあっても、

月日は流れ去ってゆくだけ。大量生産の時代から、変化しつ

つある暮らしの一端を、古暦に見たように思いました。

風花や天衣かけたき柳折れ 酒井 英子

余呉湖にある、天女が衣を掛けたという柳の大木。「柳に

雪折れなし」といいますが、この木はよく見るしだれ柳とは

別種。枝の立ち上がる柳です。ひょっとして、雪の重みで枝

が折れたのかもしれません。そして「柳を折る」とは、旅に

出る人を見送ること。見れば、天へ上る天女を見送ったので

しょうか、柳の枝が折れています。羽衣伝説をふまえ、諺も

見え隠れしていますが、折れた枝を惜しんでいるのかも。何

より、羽衣をかけたいという作者の遊び心が光っています。

牡丹雪舞ふ蹲踞に父の臼 髙橋 冬竹

上から順に読み下りてきて「父の臼」が、最後胸に迫りま

す。臼は、餅つき用の石臼でしょうか、臼の周りの人の行き

来や活気、ご健在であった「父」の姿等、郷愁とともに当時

の家庭のもつ空気感も伝わってきます。ゆっくり舞うように

下りてくる春の雪は、最後「父の臼」に滲んでは融けてゆき

ます。その思い出もまた、胸中に滲んで作者の胸を温めてく

れているように思います。

丸い月窓に迎へる法然忌 辻村 勅代

浄土宗の開祖、法然の徳をたたえ、死後贈られたおくり名

は、円光大師。「法然忌」は別名、円光忌です。円い月を窓

に迎えるという、その姿勢心持ちに、作者の静かなたたずま

いを感じます。今ここにあるひとつの存在に脈々と繋がる、

ご先祖さまへの思いも込められているのでしょう。

産み月の娘を送り出す寒北斗 堀田 朋子

このコロナ禍にあって、妊娠・出産は心配事だらけの慶事

です。娘に授かった新しい命、母としても精一杯守ってやり

たい。どうかどうか無事に運びますように。そんな願いをう

けとるように、柄杓型の星が瞬く寒の空です。

冬日来たりし蕉翁の笈は角 阿知波裕子

一句の中にある緩急。上の七音のゆるやかな調べと下五の

きっぱりとした表現が意表を突きます。笈(おい)は、仏具

や衣類等を入れ背負う脚のついた箱。冬の陽ざしが伸びてき

て、芭蕉翁の笈に当たっているのでしょう。陽ざしの直線と

方形の形の直線。光と影の交差する、冬の暖かな一場面です。

大楠も蛇も神様春近し 鶴田 和美

古来より、森羅万象に霊魂が宿るとされ、いたるところに

八百万の神がいるとされてきた、ひのもと、日本。熱田神宮

の大楠は、まさにその霊力を思わされる大木です。そこに棲

む蛇は神のお使い、今も生卵が捧げられています。(実際に

何年か前、卵をのみこんでいる蛇を見ました。)「春近し」は

冬の季語。待春の思いもあるでしょう。大いなる自然の巡り、

神の采配。万物が動き出す春は、着実に近づいてきています。

冬ざれや鴉百羽が田を漁る 米津季恵野

稲を刈り取ってそのままの田に、たくさんの黒色が動いて

います。濡れ羽色とも云われる艶やかな鴉の黒は強烈。物み

な枯れて荒涼たる景の中、生きるための何かを漁る鴉は、貪

欲な生への執着のようにも、またそれは自然の姿のようにも。

初相撲首投げといふ落し穴 濱嶋 君江

首投げは、手を首に巻きつけ巻き込むように投げる、相撲

の決まり手の一つです。新年明けての初場所のめでたさと、

穴にうっかり嵌まってしまったような無念さと。相反する二

つが、一句の世界を豊かに且つ楽しくしているようです。

炉話や象と戦ふ縄文人 加島 孝允

部屋に流れるゆったりとした時間。暖かくて、居心地のよ

い空気感が伝わります。炉話は囲炉裏を囲んでの話。どこか

山里での旅吟でしょうか。普段の生活ではなかなか、縄文時

代の話は出てきません。象はナウマンゾウくらいしか知りま

せんが、どの時代の人も戦っていたんだろうなぁ、と素朴な

思いがします。太古の昔に話が及ぶのも、炉にくべられた木

切れや炭の、火の力かもしれません。

凩やシャッター街を突走り 白井ユキ子

一読、車でシャッターの横を過ぎるときの、あのざわつく

音と寒々としたアーケードの景が蘇りました。所々、錆も目

立ち人通りも減ったシャッター街。寂れた通りを吹き抜ける

凩の猛烈な勢いに、風の冷たさが、さらに身にこたえます。

シの摩擦音がバランスよく配置され、句末の連用形に一陣の

北風が抜けてゆく疾走感が、託されているように思いまし

た。

十七音の森を歩く 鈴木帰心

春休てふわたあめのやうなとき 網倉朔太郎

(『俳句年鑑二〇二二年版』より)

「一月往ぬる二月逃げる三月去る」 ― という言葉があるよ

うに、年が明けて最初の三カ月は、まるで階段を転がり落ち

るボールのようにあっという間に過ぎていく。春休みは、そ

の階段の「踊り場」のような時だ。生徒は新学期への期待と

不安の中、この期間を過ごす。夏休みと違い、宿題もなく自

由な時間のはずなのに、何となく心が落ち着かない。一方、

教師は、学年末の残務整理と新学期の準備に追われ、気が付

けば、もう入学式、そして、始業式。新学期の授業もやや見

切り発車気味になることもある。そんな一月・二月・三月の

あわただしさと、新年度のあわただしさとの間の「凪」のよ

うな時間、それが春休みである。

「わたあめ」の措辞は、まさに言い得て妙である。

ただ長く飼ひたる鯉に死なれけり 澤 好摩

(『俳句年鑑二〇二二年版』より)

特にかわいがって飼っていたわけではない鯉が突然死ん

だ。しかしその死に遭遇して、思いもよらぬ喪失感が作者を

襲ったのであろう。

最愛の人や物を亡(無)くす―それはとても悲しいことだ。

作家の高橋源一郎は次のように言っている。「ある時間の記

憶を共有していた誰かが亡くなる時、僕たちはその時間その

ものを失くしてしまうのかも知れない」、と。

しかし、掲句から、私たちはもっと些細なものを失った場

合にも高橋の言う喪失感を感じることがあることに気づかさ

れる。普段使いの食器、いつも持ち歩くキーホルダー、ある

いは、掲句のような「ただ長く飼ひたる」生き物などを、壊

したり、無くしたり、死なせてしまったりした時にも、えも

言えぬ喪失感を感じることがある。

多分、私たちは、自分たちが想像する以上の、多くの人や

物によって支えられて生きているのだろう。そしてそれらを

失うたびに、それらとの時間も失い、新たなる時間の中で、

また歩き始めるのだろう。

もうなにもしばらぬ虹となりにけり 野口 る理

(『俳句年鑑二〇二二年版』より)

自然現象としての虹―それは、円弧状の光の帯であり、帯

の中には七色の光の束が並んでいる。地球という「バッグ」

に縫い付けたカラフルな「持ち手」のようなものだ。

象徴としての虹―それは、多くの国では「希望」や「幸運」

の象徴。だから人は虹が出ると立ち止まり、虹を見上げる。

「虹の向こうの空は青く 信じた夢はすべて現実のものとな

る」 ―ミュージカル映画「オズの魔法使い」主題歌『虹の彼

方に』の一節である。

そんな虹が次第に薄れていく。地球はその「持ち手」から

解放され、もはや虹によって「しばられぬ」存在に戻る。虹

をうっとりと眺めていた人々は我に返り、虹から解き放た

れ、また現実の世界を歩き出す。

掲句の「しばらぬ」の措辞から幾重もの鑑賞ができる。そ

れがこの句の魅力である。

夏帽子面会時間早や切れし 橋本美代子

(『俳句年鑑二〇二二年版』より)

コロナ禍の中、病院や施設にいる家族や友人への面会には

ライン電話、ガラス窓越しの面会など、さまざまな制限が加

わる。面会時間も短い。掲句は、施設に入所されている立場

から詠まれた句として鑑賞してみたい。

子供や孫・曾孫が面会に来た。施設の規則で、面会時間は

十分間。スタッフが、タイマーをセットして座を外す。楽し

い語らいもあっと言う間に過ぎる。曾孫が小さな手を振りな

がら「おばあちゃんバイバイ」と言って帰っていく。瞼に残

るのは、家族がかぶっていた夏帽子の明るい色。コロナ禍で

なければ、もっと長く会っていられるのに。

「夏帽子」の措辞がなんとも切なく心に響く。

甘藍に囲まれ天使幼稚園 岡田 由季

(『俳句年鑑二〇二二年版』より)

「甘藍」、「天使」の措辞の愛らしい響き―まるで、絵本の

中の世界のようだ。幼稚園の回りにはキャベツ畑。毎朝、園

児たちは、お百姓さんに元気な声であいさつをし、お百姓さ

んも、笑顔で子どもたちにあいさつを返す。そんな麗しい情

景が目に浮かぶ。宮沢賢治の短編に「甘藍の球は弾けて 青

ぞらに白雲の房」という一節を見つけた。弾けた甘藍の球は、

青空に向いた喇叭のよう。それが喇叭を吹く天使の姿と響き

あう。健やかに育つ園児たちは、まさに天使そのものだ。

枯れきってほのぼのと絮飛ばすのみ 髙田 正子

(『俳句年鑑二〇二二年版』より)

蒲公英は、花が咲き終わると茎は一度倒れ、花を咲かせて

いた時よりもっと高くに再び持ち上がり、綿毛のついた種を

風にのせて飛ばす。

作者は蒲公英が絮を飛ばす様を「ほのぼの」と表現してい

る。一読すれば、これは、蒲公英の写生句であるが、再読し、

人の一生にその様を重ね合わせると、感慨深いものを感じる。

人生を生き切って、あとは後継の者たちに全てを任せ、一

切の気負いもなく余生を送る― 「ほのぼの」という措辞から

その方の美しい笑顔皺が見えてくる。