|

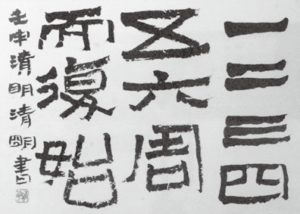

井垣清明の書21一二三四五六平成4年(一九九二年) 九月 釈 文一二三四五六、周めぐりて復ま た始まる。 |

流 水 抄 加古宗也

沙羅仰ぎ見る堂縁に腰下ろし

花沙羅や閉されしままの勅使門

寺裏に窯跡のこり花十字

泥塔を焼きし窯跡ゐもり棲む

近江八幡 二句

水郷の日暮れは静か花かつみ

水郷の日暮れ閑とし鷭の声

西尾出身の初の関取

魁勝の礼美しき名古屋場所

土用三郎生姜醤油に薩摩揚げ

土用三郎指と指の間よく洗ふ

橋袂降りれば水際夕螢

渡し船つなぐ棧橋鳰浮巣

三河湖

涼風や湖標に刻むうしほの句

口寄せて飲むとくとくの岩清水

黒鯛(ちぬ)釣や竹皮を巻く握り飯

冷房よく効く内科医の人体図

蹴轆轤をける工房の蚊遣香

鰹木に鳴く山鳩や晩夏光

風死んでをりコロナ禍の大マスク

聖水に五指入れ夏の終りかな

真珠抄六月号より 珠玉三十句

加古宗也 推薦

地球儀に破れし山河鳥帰る 工藤 弘子

空砲のあとの静寂や目借時 田口 風子

朝桜妻と娘に付き添はれ 石崎 白泉

しやぼん玉云ひ置きし事あつたはず 池田真佐子

雪形にチェルノブイリの浮かび来し 堀口 忠男

鳩低く翔てばすぐ降り養花天 深谷 久子

雲厚き妙高の背へ鳥帰る 髙相 光穂

チェロを背に走る自転車花菜風 天野れい子

山つつじ列車ちょこんと待ち合わす 竹原多枝子

職退きてうつろなる夫花は葉に 髙𣘺 まり子

古びたる聖書手にとる花の午後 鈴木 恵子

花の下耳遠き爺まづ笑ふ 岡田 季男

厳島波のひとつに花筏 中井 光瞬

鷹鳩と化すや一木より仏 堀田 朋子

どの道を行くもてふてふ日和かな 水野 幸子

オーケストラ・ピット空つぽ春の昼 山科 和子

蓬生ふ秘密基地めく一号地 長村 道子

尻張つて犀は春草食みちぎる 堀場 幸子

リハビリのラインダンスや山笑ふ 磯村 通子

花冷や喧嘩にならぬ子の喧嘩 鈴木 玲子

白内障手術偶さか目借時 服部 喜子

丸薬は隠れ上手よ四月馬鹿 岸 玉枝

種蒔や折しも一粒万倍日 平井 香

夜桜の余韻ホットカクテルにしずめ 石川 桂子

最後にはかなしくなりぬ花の旅 今泉かの子

春灯今に重ねて読む歴史 稲垣 まき

笑ふより他なく笑ひクロッカス 高柳由利子

ランドセル机に置いて卒業す 鈴木まり子

みな花見弁当提げて通りけり 坂口 圭吾

履きならす介護シューズや風光る 村重 吉香

選後余滴 加古宗也

オーケストラ・ピット空つぽ春の昼 山科 和子

オペラを鑑賞する機会があったのだろう。普通の演奏会の

場合、オーケストラはステージの上で演奏するが、オペラの

場合、鑑賞をさまたげないように、ステージと観客席との間

につくられた溝に入って演奏する。それによってステージも

演奏もすっきり楽しめるのだ。この句はオペラが開演される

前の劇場の様子とも読めるが、オーケストラピットが空っぽ

であることで、心地よい興奮とともに演奏家・楽器をピット

に埋めてゆく作者の心の風景のようにも見えてくる。「春の

昼」という季語の斡旋によって、その心象はいよいよ心地よ

いものになってゆく。イタリアあるいはオーストリヤ。そん

なヨーロッパでの体験のようにも見える。

単線のホームの端の初音かな 工藤 弘子

群馬県は古くから、日本の鉄道の重要な拠点となっている。

かつて労働運動の中核をなした国鉄労組、それも動労と呼ば

れる労働組合の中核が高崎市にあったと聞いたことがある。

かと思うと先年訪れた渡良瀬(わたらせ)渓谷沿には実に心

地よいローカル線が走っていた。単線の駅は単線ゆえにすれ

ちがいはかならず駅で行なわなければならない。すれちがい

を待機する単線電車の車窓に初音が聞こえてきたというのだ

ろう。とことん静まり返った山の駅。初音の透明感も確かだ。

最後にはかなしくなりぬ花の旅 今泉かの子

四月十、十一日の二日間、奈良県東吉野村へ吟行した。つ

まり私の八基目の句碑が同村内・光蔵寺に立ったので、その

句碑開きにかの子さんも参加してくれたのだ。たぶんその時

のことを詠んだものだろうと思う。阿波野青畝の句に「山又

山山桜又山桜」があるが、この日の東吉野村は大宇陀を過ぎ

て間もなく、「花又花山桜又山桜」で、花の中に家がわずか

に姿を見せるといった景ばかりだった。高見山の千本を超え

る枝垂れ桜もまさに万朶で、私もかの子さんと同じく「かな

しくなりぬ」だった。「かなし」が「哀し」なのか、「悲し」

なのか、あるいは「愛し」なのか、それがないまぜになった

ような、不思議な体験だった。

職退きてうつろなる夫花は葉に 髙橋まり子

定年を迎えた若竹の仲間に、その感想を質したところ、「晴

れやかな気分」という人もあれば「何か身の置きどころが無

い感じ」という人もいて様ざまだった。「うつろなる夫」を

見ていて、何と言葉をかけてよいものやら、という作者の戸

惑いが見えてくる句だ。夫に対する愛情が深ければ深いほど

その戸惑いも大きいに違いない。

雪形にチェルノブイリの浮かび来し 堀口 忠男

雪が解けはじめると山腹に残雪の様ざまな形が見えてく

る。雪形が現れるのを目安にお百姓は種をまいたり、農耕の

スピードをあげたりする。ところでこの句は雪形が、かつて

原発事故で廃墟と化し、今だ放射能の処理ができていないで

いるチェルノブイリのように見えてきたというのだ。無論、

この句のチェルノブイリはロシアによるウクライナ侵攻に対

する痛烈な批判と重なっている。「浮かび来し」によって、

この戦争の世界大戦への危惧も見て取れる。

雲厚き妙高の背へ鳥帰る 髙相 光穂

妙高山は新潟県南西部にある標高二四五四メートルの山。

南には飯縄山、黒姫山、焼山が見える。つまり、群馬県の側

から新潟県へ思いを馳せながらの作句だろう。「雲厚き」に

山の高さとともに、「その向う」への思いが見てとれる。ち

なみに私の句に「秋燕や子持山より雨上がる」がある。

しやぼん玉云い置きし事あつたはず 池田真佐子

つい先日、ご主人が急逝された。「云い置きし事あったは

ず」がせつない。

厳島波のひとつに花筏 中井 光瞬

「厳島(いつくしま)」は日本三景の一つ。安芸の宮島のこ

と。丹塗の伽藍、回廊は目を見張るばかりの美しさだ。その

美しさにけっして負けない存在感を見せている「花筏」。「花

筏」という季語の斡旋が見事という他はない。

鷹鳩と化すや一木より仏 堀田 朋子

「鷹鳩と化す」という季語はじつに面白い季語だ。そして、

春の日差しの暖かくおだやかな景がすっきり胸に入ってく

る。「一木より仏」とは、「一木造り」ということだろうか。

一木造りで私が一番親しくしている仏像に円空仏があり、し

かも、私の家から車で十五分のところにある。度々訪ねてゆ

く。そこは尼寺で、この尼さまが気さくな人。円空の人柄に

通じる。

笑ふより他なく笑ひクロツカス 高柳由利子

「笑ふより他なく笑ひ」とは、これにどう対処してよいの

やらわからなくなったときの表情だ。私を信じて。

竹林のせせらぎ 今泉かの子

青竹集・翠竹集作品鑑賞(三月号より)

魚島や鞆の浦廻に片寄りぬ 渡邊たけし

魚島は憧れの季語です。たくさんの魚で海面が盛り上がり、

島のように見える様子や、その時期、場所を指します。以前

エッセイで紹介しましたが、海が大きなゆりかごのように体

感できるとか。鞆の浦は瀬戸内の景勝、潮待ち港。浦廻(う

らみ・うらわ)は入り江のことです。広島に所縁がある作者。

潮のうねりや魚の群れのように、思い出もきっとまた。

清水より祇園へ下る春の雪 市川 栄司

やや高台にあたる清水寺の辺りから祇園の華やぎの中へ。

風情漂う京都に身を置けば、春の雪が降るさまもまた、こと

さらに深い感慨を呼びます。趣は若干違いますが〈清水へ祇

園をよぎる桜月こよひ逢ふ人みなうつくしき 晶子〉も想起

されます。古都の空よりうつくしくも儚く降る春の雪です。

晩節を励まし合うてマスク取る 金子あきゑ

今や日常化したマスクに句末の「取る」が新鮮です。お互

いに言葉を交わし合い、そしてマスクを取ったのでしょう。

店によって会話はマスク着用で、マスクを取るのは食事だけ

と、掲示があります。マスクを外した晴れやかさを通して、

晩年を生きる者同士、元気の素になる温かさが伝わりました。

綿虫のたゆたふ枝打ちの木霊 工藤 弘子

雪かな、と思うような冷気に辺りは包まれ、山の奥の方よ

り枝打ちの音が響いています。冷気は山の霊気となり、響く

音は木霊となって。枝打ちも冬の季語ですが、そのやまびこ

より、今眼前に白くちらつく綿虫の方が、強いでしょうか。

硯海のとろり春立つ筆の先 髙橋 冬竹

中七にしびれます。硯海(けんかい)は硯の墨の溜まる所。

「とろり」のやわらかな質感はそのまま春を誘い、立つから

手にした筆が真っ直ぐに立つ様子も想像されます。

ストックの香や本館に授乳室 阿知波裕子

春のあまやかさが一句の中からあふれています。あらせい

とうの花の香と母乳の匂い。花がひらき香りを漂わせる頃、

赤子もすくすく育つような春の明るさを感じます。

この街で学生だった春の雪 堀田 朋子

「この街」は作者の街でありながら、誰にも共通の「街」

です。社会から何かを免除されていたような、学生という時

代。「だった」の過去の断定が、いつまでも記憶に残る思い出

のようです。青春の思い出と同じ、明るくも切ない春の雪。

雄叫びのラガーに空の青無窮 村上いちみ

雄叫びの長音のイメージが掛詞のように「ラガー」「無窮」

に掛かって、一種独特の効果を上げています。青空へ思いき

り声を上げ発散する力はまさしくラガーのパワー。

羽織紐解きつ笑ひの間をさぐる 池田真佐子

高座に上がった落語家が演目の噺の前にするのが「まく

ら」。その受け具合から客席の雰囲気をつかみつつ、手慣れ

た所作で、羽織の紐を解く。なんざ、ちょいと粋な作者の

十七音。

湯気立てて百万回を生きた猫 天野れい子

佐野洋子の絵本「百万回生きた猫」。百万回死んでまた生

き返る猫が、本当に愛することを知り、そして本当に死んで

しまうお話です。絵本から何を受け取るのかは、その時々

で、人によってもまた変わるでしょう。湯気が立って空中へ

消えてゆく持続した瞬間瞬間と、いつまでも色褪せない不朽

の名作。そして、部屋に立つ湯気の程よい湿度は、いつの間

にか心の乾きも潤してくれるのかもしれません。

鍋焼のあれば格別山の宿 山田 和男

山の夜は、冷え込みも殊の外。中七の措辞に、いろいろな

山を歩いてきた豊富な実体験も伝わります。麓の宿での一番

のごちそうは体を温めてくれるもの。一日よく働いてくれた

体に、鍋焼きうどん。消化もよい明日への活力です。

障子に影午前の鳥と午後の鳥 稲吉 柏葉

障子越しのシルエットだけ。きっぱりとした詠い出しと午

前と午後の新鮮な区切り方。そぎ落とされた表現に障子の、

スクリーンのような白さが印象に残ります。

自販機の缶のゴロリと雪の朝 茂原 淳子

「ゴロリ」の音からくる量感。缶が雪の上にそのまま転が

り出たようなインパクトのある擬音(態)語です。出てきた

缶を手に、吸う空気もどこか清浄な、眩しい雪の朝。

蘖や老老介護始まりぬ 水谷 螢

長寿大国日本は、四人に一人が六十五歳以上の高齢者。季

語「蘖」に前向きな気持ちや姿勢を感じます。世話すること

で確認できるものもあり、その明るさが頼もしくもありま

す。借りられる力は借りながら、どうぞこれからも共に…。

俳句常夜灯 堀田朋子

どんど焼氷湖砕いて水を汲み 古田 紀一

(『俳壇』四月号「どんど焼」より)

どんど焼は、全国的に行われる小正月の祭りだが、作者在

住の諏訪地方はことに盛んと聞く。「厄投げ」という賽銭や菓

子を投げる習慣があるためか、子供達も張り切って参加す

る。焼くための飾り物集めや翌日の片づけを積極的に手伝う

という。

どんな祭りも、準備や進行、後の始末は大変だ。火を扱う

祭りは一層注意を払わなければならないだろう。掲句の注目

は、「氷湖砕いて」にあると思う。氷湖とは神が渡るという諏

訪湖だ。この措辞によって、真冬の凍てついた景の中に引き

込まれる。雪と氷の世界で燃え上がるどんどの火が、人々の

心に飛び火して燃え立つ光景が目に浮かぶ。

凍った湖の氷を砕いて水を汲み上げる行為は、とても危険

を伴うのではなかろうか。そんな地でのどんど焼に込められ

た祈りの切実さに触れるようだ。

うららかや象の蹠に油塗り 大島 雄作

(『俳壇』四月号「春爛漫 結社競泳」より)

象の蹠に保護のための油を塗るということを、初めて教え

られた。象は巨体ゆえに、横たわると体重の負荷によって内

臓が潰れる恐れがあるので、ほとんどの時間立って過ごすと

いう。動物園の飼育舎の床はコンクリートである場合が多く、

床に転がった石ころなどを踏んでできた傷から感染症を起し、

その痛みから立てなくなることで内臓を圧迫させて、亡くな

ることがあるらしい。その予防のために、飼育員は日頃から

象の足裏の点検を怠らず、愛情を込めてクリームを塗り込ん

でいるのだ。そのことを理解し、微笑ましく見守っている作

者の視線が優しい。それが、季語「うららかや」の一言に凝

縮されている。春の日の心温まる一場面が、力みなく、無駄

もなく提示されていて心地よい。

シングルマザー銃のようなる葱提げて なつはづき

(『俳壇』四月号「指輪」より)

上五の「シングルマザー」の唐突さに、胸を突かれるのだ。

この境遇について、人はそれぞれに感慨を持っていて、事の

経緯を想像したりする。大変だろうなと、手前勝手に思い遣っ

たりする。ところがそこに「銃」という、生活から逸脱した

物騒なものが登場して、おっとのけぞってしまう。安易で常

套な同情の目を撃ち抜く銃なのだろう。そして、その銃は

「葱」だと言う。生活の臭いを最も象徴するものの一つが葱だ。

相反する二つを無理なく同位のものにして、読み手を納得さ

せてしまうのが、作者の本領なのだと思う。

自らの生き様を果敢に守ってゆく「シングルマザー」に敬

意を表したい。その銃が不必要になるような、そんな人間社

会を夢想したくなった。

雪吊りのはじめの縄は身をしばり 今瀬 剛一

(『俳句』四月号「シガの里」より)

「雪吊り」は今や冬の風物詩となり、完成形の美しさを愛で

るのは勿論のこと、その作業過程の観賞でも人々を惹きつけ

ている。地方や作業者により流儀の違いはあるようだが、基

本形は、丸太や真竹を使った芯柱を樹木の幹に沿って立て、

それを頂点に円錐状に縄を張って枝を固定するものだろう。

掲句は、芯柱を太い幹に縛り付ける最初の作業をクローズ

アップしている。この作業が、ことに作者の目を惹きつけ、

心の中で意味を成したのだろう。樹木の枝を守るために施す

「雪吊り」は、結局は樹木自身の幹こそが要なのだ。樹木が自

らに縄を許すその姿に、作者は感動を覚えている。確かな観

察が、その奥にあるものを読み手に気づかせてくれる。

氷る海鼠で恐竜の骨叩きたし 佐怒賀正美

(『俳壇』四月号「未来抄(二)」より)

ふっと心に浮かんだ欲求をそのままに詠んだ、勢いのある

句だ。実現の難しそうな、ある意味乱暴な夢想であるが、だ

からこそ余計に作者の衝動が伝わる。掲句の心は?と考えて

みたくなる。

海鼠は、形態も生態も不思議な生き物で、海の底で延延と

一途に生き延びて来た感がある。片や恐竜は、その昔一世を

風靡し後、不測の事態によって忽然と絶滅してしまった種だ。

生き方の異なる二つのものを触れ合わせることで起こる奇跡

を、作者は願っているようだ。それは、恐竜が生き返ること

で生じる人間の意識変革なのではなかろうか。昨今の怖れを

知らぬ人間への警鐘かと思えて来る。「氷る海鼠」は、冬の季

語の二重重ねだ。ここに作者の思いの丈が感じられる。

来世へ洗つて仕舞う春ショール 大石 悦子

(『俳句』四月号「春へ」より)

「来世へ」という言葉に胸が鎮まる。春のショールはとても

繊細な生地でできているので、優しく洗って干し、仕舞う時

もふんわりと納めなければならない。色といい肌触りといい、

作者にとって大のお気に入りなのだろう。それこそ来世でも

羽織り続けたいショールなのだ。

「春ショール」を仕舞いながら、今年の春が行くのを惜しん

でいる。齢に関わらず、来年の春が同じように巡って来る確

証は誰にもない。それでも未来に向かって一つ一つを仕舞い

ながら、「来世へ」と大らかに、今この時を大切に生きていき

たいと思えてくる。その潔さが清々しい。