|

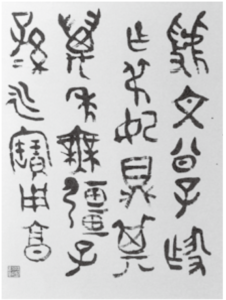

井垣清明の書26臨虢文公鼎平成7年(一九九五年) 五月 釈 文虢文公(かくぶんこう)の子作、

|

流 水 抄 加古宗也

濁手(にごしで)に二本南蛮煙管かな

落し水音立て四ツ谷千枚田

紅葉かつ散るちよろちよろと筧水

三和句碑祭にて最明寺を訪ふ

南天の実や北條の三つ鱗

藤は実となりS L の横たはる

底厚きゴム長靴や栗拾ふ

ひょんの笛吹き少年の日に帰る

鳩吹くや沼田城址の時鐘鳴る

城跡に首塚のこり男郎花

雲母穴のぞけば秋の螢飛ぶ

榠櫨の実かをり李朝の油壷

父の膝ふと思はるる温め酒

尿前の関守けふは栗拾ふ

木曾駒岳の頂見えて黍嵐

柿干してあり広縁に猫遊ぶ

木道は足裏にやさし大花野

鈴虫や肌に優しき伊香保の湯

真珠抄十一月号より 珠玉三十句

加古宗也 推薦

鬼城忌の心同じにして集ふ 荻野 杏子

地獄絵図子に見せてゐる盆の寺 池田あや美

石榴赤し隠れしままの隠れ耶蘇 田口 風子

秋めくや柾目のとほる下駄はいて 磯村 通子

風葬のありとせばこの花野原 工藤 弘子

冷まじや血染白衣の刀傷 長村 道子

湧き出づる雲限りなし厄日前 川端 庸子

雨降れば雷鳥親子木道に 山田 和男

石榴割れみちのく初の優勝旗 石崎 白泉

締め直す二百十日の負紐 髙𣘺 まり子

花野行き行きて夢二のアトリエに 高橋 冬竹

秋の日の相似て非なる二師の句碑 阿知波裕子

墓洗ふ形見の指輪はめしまま 加島 照子

爽やかや直球でくる子の返事 服部くらら

竹籠に集めし栗の輝きて 藤原 博惠

妖怪の嫁入り絵巻歌女鳴けり 江川 貞代

緊張はお互ひ鹿とすれ違ふ 竹原多枝子

秋の日を申し分なく使ひきる 奥平ひかる

立待の月は隣家の北に出る 畑中 淳子

バンダナの似合ふ白髪蕎麦の花 天野れい子

カウベルをあちらこちらに聞く夏野 鈴木こう子

老父母はアイスモナカを待つてをり 山科 和子

初秋やトンボ鉛筆木の匂ふ 三矢らく子

小鳥くる摩文仁の丘に砂浜に 安井千佳子

円額に夢一文字や良敬忌 深見ゆき子

秋暑し握りつぶせし紙コップ 米津季恵野

虫の音や愁ひはやがてあきらめに 重留 香苗

秋風や耳にピアスの穴いくつ 水野由美子

秋の蚊のへろへろと来て強く刺す 犬塚 玲子

スムーズにいかぬ段取り秋暑し 茂原 淳子

選後余滴 加古宗也

雨降れば雷鳥親子木道に 山田 和男

作者は今年に入って、山岳俳句に確かな手応えを得つつ

ある。もともと山登りを趣味としている人だが、これまで、

そのことを自身忘れていたようにも見えた。今回の巻頭の

作品は真正面から山とその周辺を見つめることで成功し

た。

雷鳥は高山に棲息する鳥として知られるが、めったに人

前に姿を現わすことがないようだ。それは雷鳥が野鳥の中

でも最も用心深いからだといわれている。それが、人間が

常用する木道に、しかも子供を連れて現われたというのだ。

写真の世界にシャッターチャンスというものがあるが、こ

の句はまさにそれだ。用心深い雷鳥としては異例の行動と

いうべきだろう。作者はそれをさりげなく、それでいて的

確に十七音に構成している。

風葬のありとせばこの花野原 工藤 弘子

花野から一気に風葬に思いが展開する大胆さには驚かさ

れた。「風葬」とは死体を地中に埋葬せずに、そのまま野

晒しにすることで、樹の上だったり、山林の中だったり、

あるいは岩山の岩の上に放置する葬法で、遺体を他の動物

が食べにきたり、例えば鳥が死体をついばみに来たりして

骨ばかりにしてしまうのだ。作者の目撃した花野はかなり

の規模のものだったのだろう。花野の静寂感が作者の思い

を増幅させたのだろうか。

花野行き行きて夢二のアトリエに 高橋 冬竹

もう一つ、花の句を取り上げる。この句は「夢二のアト

リエ」が登場するところから、群馬県の榛名山の裾に広が

る花野のことをさしているのだろう。榛名の花野はじつに

規模が大きく美しい。その延長線とでもいうべきところに、

かつて夢二が暮らしたことがあるというアトリエが復元さ

れている。画家であり、詩人であった夢二の原風景の一つ

をここに見ることができる。

熟すほど固くなりたる糸瓜かな 荻野 杏子

糸瓜は熟してくるといよいよ固くなる、と作者は言って

いる。その真偽を私は知らないが、この句にはまさに確信

と言うべき力が感じられる。読者をして、「そうにちがい

ない」と思わせる力がそこにある。ふと「何も彼も聞き知っ

ている海鼠かな 鬼城」が思い出された。

冷まじや血染白衣の刀傷 長村 道子

第一句目に「大浜騒動深秋の企画展」があることから、

この血染の白衣が石川台嶺のものであることがはっきりわ

かる。逆にいうと連作の難しさというものがこの辺りにも

あるわけで、「一句の独立性」という俳句の基本とも合わ

せて慎重に言葉を選ばなくてはならないところだ。

ちなみに、大浜騒動は明治の初めに起こった事件で、そ

の首謀者とされた浄土真宗の僧侶・石川台嶺の処刑は、西

尾藩の牢獄のあった現在の西尾市葵町地内で執行された。

記念碑とともに小さいが公園が整備されている。

石榴赤し隠れしままの隠れ耶蘇 田口 風子

「隠れ耶蘇」は別に「隠れキリシタン」とも呼ばれ、最

近では「潜伏キリシタン」とも呼ばれている。いつから「潜

伏キリシタン」と呼ばれるようになったのかを私は知らな

いが、「潜伏」と「隠れ」とではかなりニュアンスが異なっ

ているように私には感じられる。キリスト教解禁のあと、

続々と隠れ耶蘇と呼ばれる人々が名乗りをあげたといわれ

るが、中には、わざわざ名乗りをあげるまでもない、とそ

のまま放ってあるキリスト信者がけっこういる。彼らの多

くは、為政者が解禁したかどうかで信仰が変わるものでは

ない、という強い信念とでもいうべきものが、そこにある

ように思われる。それは安易に呼び方を変えようとする誰

か、あるいは学者に対する痛烈な批判でもあるように思わ

れる。

秋の日を申し分なく使ひきる 奥平ひかる

「秋の日」はいうまでもなく、「秋の一日」を指している。

といいながらも、その背景として「釣瓶落し」を意識して

いる季語でもある。そして、秋の日ざしはじつに美しい風

景をも演出してくれる。つまり、「秋の日」という最高の

気象及びその時間を無駄なく使い切った充実感が一句を成

立させている。

緊張はお互ひ鹿とすれ違ふ 竹原多枝子

鹿は秋の季語とされている。歳時記の季語分類はそれぞ

れ意味付けをしているわけで、どうして鹿は秋なのか、と

いうことを考えることも大切だし、それが「季」というも

のの意味だろう。例えば歳時記の鹿の項を見て見ると、角

川のポケット版では「晩秋の交尾期になると、雄鹿は盛ん

に鳴いて、他の雄に挑戦し、雌の気を引こうとする。その

鳴き声は遠くまで聞く哀れを催す寂しい声である。鹿笛は

猟師が鹿の鳴き声を真似た笛を鹿狩に用いたもの」とある。

つまり、秋の鹿は交尾期であり、気が荒い。すれ違うとき「緊

張はお互い」と思えば何とかすれ違えるのだ。

竹林のせせらぎ 今泉かの子

青竹集・翠竹集作品鑑賞(九月号より)

地下茶房水泡小さき夜の金魚 酒井 英子

お日様の光が届かない地下と夜の暗さが、生きている金魚

へ影を落とし、どこかさびしいものにしています。が実際

は、地下という場所も夜という時間も、水槽の中で生きる金

魚には直接関わりのないこと。小さな泡は頼りなくも、金魚

の命をつなぐ泡です。ささやかな「生」。その切り取り方に、

諦観したような、高みの境地を感じました。

涼風や鋏ひとつのほどき物 丹波美代子

「涼風や」の詠嘆と、日々の暮らしの中にある手仕事の程

よい量感との、バランスのよさ。握りばさみだけで、仕立て

られた物をほどいていくのは作者にとって、きっと手慣れた

ことなのでしょう。そこには段取りや手順、ちょっとした気

遣いもきっとあるでしょう。また、夏の暑い中にあって、手

際よくほどかれていく様は、涼やかな風のようにも思えます。

雷鳴に吊る昼蚊帳のうれしくて 乙部 妙子

一読、懐かしさが蘇ります。辺りに激しく響き渡る神鳴

(かみなり)は、個人差はあれ人を不安にさせるもの。蚊帳

を吊った部屋の安心感と、昼間という時間の特別感。そんな

非日常の気分がないまぜになっての、高揚感でしょうか。わ

くわくするおさなの素直さが、下五からストレートに届きま

す。

不戦勝の大きな文字や名古屋場所 濱嶋 君江

この「不戦勝」は、異常事態ともなった今年の名古屋場所

ならでは。コロナウイルス感染が部屋全体を襲い、休場を止

むなくされる力士が連続七日間。多い日は十八番中、七番が

不戦となりました。休場数は、戦後最多とか。度々掲げられ

る文字に、ため息の出た名古屋場所でした。

満ち〳〵 て月下美人の解けそむ 烏野かつよ

良い夜です。月下美人は、夜を待って咲き始める大輪の白

い花。美しく香りもよい花ですが、数時間でしぼんでしまい

ます。まさに短命の匂える花にかなった名前です。上から読

んでいくと、開花の時が「満ち満ちて」くるだけでなく、す

ぐ下の「月」にもかかってくるようにも思えます。花にも月

にも適う、ちょうどよい時分、頃合い。そこはかとなく情緒

のただよう夜です。

変異株の感染最多土用丑 鎌田 初子

夏の土用には昔から、鰻のほか「う」のつく梅やうどん、

瓜(胡瓜、西瓜、苦瓜等)を食べて、暑い夏を乗り切ろうと

いう、食い養生の風習があります。それほど体調の崩れやす

い時期。そこに中七のおそろしさ。しかも敵は次々に変異を

遂げる手ごわさです。「ウ」イルスに対抗すべく「う」を取

り入れるも、医食同源。コロナ感染二回目の今年の夏の脅威。

堅焼きの煎餅買うて伊賀極暑 加島 照子

煎餅の堅さと夏の盛りの厳しさ。不思議に呼応しているよ

うに感じます。このかたやき煎餅は、かつて伊賀の忍者が携

帯していた保存食であったと聞きます。カ行音の多い韻律か

らも、しのぐに厳しい暑さが伝わってくるようです。

少女が父を意識するころ牡丹咲く 岡本たんぽぽ

成長段階の微妙な気持ちを詠まれているように思います。

父という存在を一人の人間、異性として意識するようになる

頃。それは体が大きく変わる頃?恋する人ができる頃?その

時期は人によってもきっと違うでしょう。蕾だった牡丹は、

今、花弁を広げあでやかに咲いています。少女の胸の内にも、

きっとつややかな女性の姿が育っているのでしょう。

夏の月外湯へ向ふ渡り廊 藤井 歌子

夏の夜の涼やかな一場面。どこの温泉場でしょうか。風呂

の用意の布類を手に、渡り廊下で足を止めた作者。辺りは、

暑かった昼の熱がおさまったかのような暗がりが広がってい

ます。見上げた月に、旅情も誘われる夏の夜。

山法師に白き総苞手術の日 平野 文

山法師は比叡山の僧の頭巾になぞらえての命名だそうです

が、遠目にも花びらのような白さが目立ちます。この白さが、

下五の展開から包帯の白さを呼び起こします。また実際この

総苞片は、中心部の小さな花を保護する役目のものとか。経

過が良好であることを祈りつつ…。

忍術は副業伊賀の夏館 加島 孝允

夏館が新鮮です。忍者は、元々農業や行商など一般の人と

変わらない暮らしをしつつ、その傍ら諜報活動や暗殺等の仕

事を引き受けていました。今もなお伊賀の地には、自衛の為

から生まれた鍛錬や忍びの術が、ひそかに受け継がれている

ような、そんな思いを抱かせてくれる夏館です。

軍港は鉛色なり男梅雨 和田 郁江

この軍港は前後の句から舞鶴港。海軍の施設が置かれ、日

本海側の重要港湾でした。舞鶴を訪れるなら、かつての引き

揚げ船のように一度海から入港したい、と云われた方を思い

出しました。戦争の記憶と共に港を灰色に覆う激しい雨です。

十七音の森を歩く 鈴木帰心

音楽室より一筋の春の川 高野ムツオ

(『俳句』九月号「梅雨鴉」より)

連作「梅雨鴉」を読み、作者は現在闘病中でいらっしゃる

ことを知った。一句一句が心に突き刺さり、連作に向き合う

のには勇気がいった。

掲句そのものは、故有馬朗人氏の「光堂より一筋の雪解水」

を、また季語「春の川」は、文部省唱歌「春の小川」を思い

出させる。闘病中の作者の心には、故人となられた句友のこ

とや、子供時代の思い出などが蘇るのだろう。

掲句から足踏みオルガンの音が聞こえる。

復習ひゐる音の涼しく皆ちがふ 津川絵理子

(『俳句』九月号「夜の秋」より)

この句は、能楽の囃子方の練習風景を描いている(連作で

は、掲句の前に、「能管の鳴るまでの息花柘榴」の句がある)。

囃子方たちが、各々お復習いをしている。音と音がぶつか

り合い、不協和音が生まれるはずなのに、そうはならない。

それは、どの奏者も演奏の技を極めており、彼らの奏でるど

の音も天上の調べのごとく涼しげであるからだ。それを中七

下五で鮮やかに描いている。

読者の心にも涼しさを感じさせる句である。

子の名前上からなぞる更衣 鈴木まゆう

(『俳句四季』九月号「子のゑくぼ」より)

更衣の季節となり、夏の制服を出してみると、制服の裏に

書かれた子供の名前が薄くなっている。作者は、それをマジッ

クでなぞりながら、「もう一年たったのか」と、子供の成長

の早さをしみじみと感じている。母としての満足感も伝わっ

てくる句だ。

耳痛くなるほど静か蓮の花 藤井あかり

(『俳句四季』九月号「無風」より)

本来耳を痛くさせるのは騒音である。従って「耳痛くなる

ほど静か」とは理屈に合わない。俳句はそんな理屈をたやす

く超える。

蓮の花の奏でる妙音を作者は「心の耳」で聴いている。眼

前の数多ある蓮の花の一つ一つが作者に歌いかけている。外

界は静かだ。しかし作者の内面の世界には溢れんばかりの妙

音が鳴り響いていて、それに作者は圧倒されているのだ。

をさなごに難し手花火の角度 小島 健

(『俳句』九月号「ほととぎす」より)

手花火の角度は確かに難しい。親に手を添えてもらう時期

が必ず必要だ。それがいつしか、自分でマッチを擦り、蝋燭

に火をつけ、自分で手花火を扱えるようになる。

この句を読んで、親に隠れてマッチに火をつけた日のこと

を思い出した。マッチの火を消した後の煙の匂いが、いけな

いことをしてしまったような、後ろめたい気持ちにさせた。

やがて、マッチの扱いにも、煙の匂いにも慣れた。肥後守

の使い方を覚えたのもこの頃だ。火や刃物を扱えるように

なっていきながら、人は大人への階段を一段ずつ登っていく。

中二階にてもの書けば鉦叩 佐藤 昭彦

(『俳句界』九月号「一簡」より)

思えば、中二階というのは、面白い空間だ。一階とも二階

とも違う浮遊感があり、一種の秘密基地のような場所だ。

イラストレーターをしていた叔父のアトリエも中二階に

あった。そこには、画材や工具やスケッチブックが無造作に

置かれていた。側からはカオスそのもののようにしか見えな

いその中二階のアトリエは、叔父にとっては創作の泉のよう

な場所だったのだろう。

中二階の部屋のどこかに潜んでいる鉦叩の鳴き声を聞きな

がら、作者はどのような作品を書かれたのだろうか?

これほどに庭を汚して松手入 山本 一歩

(『俳句四季』九月号「豊の秋」より)

「これほどに庭を汚して」の措辞により、作者が自分の庭

にいかに愛着を持っているかがわかる。作者は日頃から丹念

に草取りをして、庭を箒で丁寧に掃いているのだろう。

松手入は、作者の手に余る作業のため、庭師に頼んだ。と

ころがその庭師は、作者が驚くほど大胆に松の枝を切り落し

ていく。作者は、半ば呆気にとられながらも、いささか苦々

しい思いでその様子を眺めている(勿論、最後には庭は綺麗

に仕上がることは、作者も分かってはいるのだが)。

掲句の上五中七には、上質の俳諧味がある。

この膝も岩場の一つ赤とんぼ

句となるは明日でもよろし今日の月 緒方 順一

(『俳句界』九月号「子山羊」より)

一句目 赤とんぼにとってみれば、人間の膝も翅を休める

「岩場」の一つだ、と作者は言う。この発想から単なる俳諧味、

可笑しみを超えた「万法一如」の哲学を感じる。作者の万物

への慈しみの心を感じさせる句だ。

二句目 作者は、仲秋の名月の美しさに見惚れている。開

いていた句帳は鞄にしまい、今この時を堪能しよう― そう

思ったのだ。時は、作者の心に呼応するかのように、ゆった

りと過ぎてゆく。

二句とも心に安らぎを覚える句だ。